Épidémiologie des facteurs de risque cardiovasculaire : les facteurs de risque comportementaux

// Epidemiology of cardiovascular risk factors: Behavioural risk factors

Résumé

Les maladies cardiovasculaires (MCV) ont une origine multifactorielle. Parmi les facteurs de risque, les facteurs de risque dits comportementaux ont un poids important dans la survenue de ces pathologies : tabac, alimentation défavorable à la santé, manque d’activité physique et sédentarité, alcool, troubles du sommeil, dépression, usage de drogues illicites comptent, ainsi, parmi les principaux facteurs de risque comportementaux de MCV et sont considérés comme modifiables et accessibles à la prévention. La prévalence de ces facteurs de risque est élevée dans la population française. En effet, près d’un adulte sur trois est fumeur, 71,7% n’atteignent pas la recommandation de manger cinq fruits et légumes par jour et quatre adultes sur cinq consomment plus de 6g de sel par jour ; 38,7% des adultes n’atteignent pas les recommandations d’activité physique, 40,8% ont un niveau de sédentarité élevée, 49,4% déclarent des troubles du sommeil au cours des huit derniers jours et 12,5% un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois. Malgré quelques signaux positifs comme l’évolution du niveau d’activité physique chez les hommes ou la baisse de la prévalence du tabagisme par exemple, la situation épidémiologique autour de ces facteurs de risque reste préoccupante en France. Si l’écart entre les hommes et les femmes en termes de facteurs de risque tend à se réduire, c’est souvent en raison d’une dégradation de la situation chez les femmes qui adoptent de plus en plus des comportements défavorables à leur santé et tendent à rejoindre les niveaux plus élevés de facteurs de risque classiquement observés chez les hommes. La situation épidémiologique témoigne de l’urgence du renforcement des politiques de prévention de ces facteurs de risque.

Abstract

Cardiovascular diseases (CVDs) have a multifactorial origin. Among the risk factors, so-called behavioural risk factors play a major role in the onset of these diseases: smoking, unhealthy diet, lack of physical activity and sedentary lifestyle, alcohol, sleep disorders, depression and illicit drug use are among the main behavioural risk factors for CVD and are considered to be modifiable and accessible to prevention. The prevalence of these cardiovascular risk factors remains high among the French population. Nearly one in three adults are smokers, 71.7% do not meet the recommendation to eat five fruits and vegetables per day, and 4 out of 5 adults consume more than 6 g of salt per day. Further, 38.7% of adults do not meet the recommendations for physical activity, 40.8% have a high level of sedentary, 49.4% report sleep problems in the last 8 days, and 12.5% have had a major depressive episode in the last 12 months. Despite some positive trends, such as an increase in the level of physical activity among men and the decline in smoking prevalence, the epidemiological situation regarding these risk factors remains a cause for concern in France. While the gap between risk factors in men and women is narrowing, this is often due to a worsening of the situation among women, who are increasingly adopting unfavourable behaviours and tending to reach the higher levels of risk factors traditionally observed among men. The epidemiological situation demonstrates the urgent need to strengthen policies to prevent these risk factors.

Introduction

Les maladies cardiovasculaires (MCV) résultent de l’interaction de multiples facteurs de risque génétiques, comportementaux, métaboliques, environnementaux, professionnels et socio-économiques 1,2. Dès les années 1950, le caractère multifactoriel des MCV a été mis en évidence dans de nombreuses études, comme celle de Framingham qui a révélé une part importante du risque liée à certains facteurs comportementaux 3. Ainsi, les MCV ont longtemps été considérées comme des maladies de l’abondance des pays industrialisés, bien que ce paradigme ait évolué au cours du temps 2. Le tabagisme, l’alimentation défavorable à la santé et riche en calories, en graisses saturées et en sucre, ainsi que l’inactivité physique ont été très tôt associés au risque cardiovasculaire 4,5. Plus récemment, d’autres facteurs de risque comme le sommeil, la sédentarité, le stress et la dépression ont également été décrits 1,6,7. Ces facteurs de risque comportementaux apparaissent souvent précocement dans la vie et font le lit des facteurs de risque métaboliques constituant ainsi une cible privilégiée pour la prévention du risque cardiovasculaire.

Malgré les progrès thérapeutiques dans le champ des MCV permettant aujourd’hui de soigner de manière efficace les patients rapidement admis à l’hôpital, comme en témoigne la réduction de la mortalité liée à ces pathologies depuis une cinquantaine d’années, les données internationales disponibles montrent que le fardeau des MCV ne cesse de croître 8,9,10. Cette augmentation est principalement due au vieillissement de la population mais également à la prévalence élevée des facteurs de risque. Si la part de ces maladies liée à des facteurs comportementaux évitables est élevée, leur prévention nécessite une modification des comportements qui est un défi complexe, et pour lequel les médecins restent peu formés et manquent de temps dédié.

En dépit d’une relative bonne connaissance des facteurs de risque par la population, un écart significatif subsiste entre l’intention de modifier son comportement et l’action, phénomène connu sous le terme « intention-behavior gap » 11,12. En effet, les comportements individuels sont souvent ancrés dans des habitudes de vie et influencés par de nombreux processus dont certains sont inconscients 13,14. Certains de ces comportements défavorables sont associés au plaisir immédiat avec une recherche de gratification instantanée, souvent au détriment de la santé ou des objectifs à long terme. De plus, ces comportements sont souvent encouragés par un environnement sociétal peu favorable à la santé (publicité, norme, prix et accessibilité de certains produits), mais également par l’environnement socio-économique des personnes et leur lieu de résidence. Parce que les comportements dépendent de composantes individuelles, mais également structurelles, il est difficile de les faire évoluer. Sans une modification du contexte socio-économique et sociétal, les mesures ciblant les comportements individuels uniquement sont souvent inefficaces, les comportements à risque n’étant pas, dans la plupart des cas, l’unique expression de la responsabilité individuelle 15.

Ainsi, la mise en œuvre de politiques de prévention du risque cardiovasculaire global nécessite d’avoir une vision éclairée de la situation épidémiologique de ces facteurs de risque, mais aussi une analyse des contextes socio-économiques qui influencent ces comportements.

Afin d’apporter un premier éclairage, cette revue générale propose de rappeler le lien entre les principaux facteurs de risque comportementaux et les MCV et d’en décrire la distribution et la prévalence dans la population française à travers plusieurs sources de données.

Sources de données

Les facteurs de risque comportementaux sont absents des bases de données médico-administratives françaises, leur étude nécessite donc la mise en œuvre d’enquêtes spécifiques souvent déclaratives. Les sources suivantes ont été utilisées : l’Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban) 16, les baromètres de Santé publique France 17,18 et l’enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (Eropp) 19.

L’étude Esteban

L’étude Esteban est une étude transversale réalisée en population générale entre 2014 et 2016 en France métropolitaine sur un échantillon de 3 021 adultes de 18 à 74 ans. Le plan de sondage et d’échantillonnage ainsi que la méthodologie détaillée de l’enquête ont été décrits dans le protocole de l’étude 16. Elle repose sur un plan de sondage probabiliste à trois degrés (communes ou regroupement de communes, ménages, individus) avec une stratification en fonction de la région et du degré d’urbanisation. Le protocole de l’étude incluait une enquête par questionnaires, la réalisation d’une enquête alimentaire, la passation d’auto-questionnaires et la réalisation d’un examen de santé avec des prélèvements biologiques.

Le recueil des données de consommations alimentaires, contrôlé par des diététiciennes, consistait en trois rappels de 24 heures répartis sur une période de 15 jours, réalisés par téléphone ou Internet. Ces données ont été complétées par un questionnaire de fréquence alimentaire (Food Propensity Questionnaire – FPQ) permettant de recueillir les habitudes de consommation sur une plus longue période pour une liste d’aliments définie.

Pour évaluer le niveau d’activité physique de la population et son adéquation avec les recommandations en matière de santé. Il s’agissait de mesurer le niveau d’activité physique en termes de fréquence, durée, intensité de la pratique et le niveau de sédentarité (durée quotidienne des activités sédentaires, temps passé devant un écran) des adultes et des enfants, dans le cadre de l’ensemble de leurs activités (professionnelles, scolaires, domestiques, de loisirs, etc.). Ces données ont été recueillies par auto-questionnaire.

L’étude Esteban partage une méthodologie commune avec l’Enquête nationale nutrition santé (ENNS) menée en 2006, permettant d’étudier les évolutions temporelles de différents indicateurs sur l’hypertension artérielle (HTA) entre 2006 et 2015.

Le Baromètre de Santé publique France

Les enquêtes du Baromètre de Santé publique France sont menées depuis plus de 30 ans en France. Elles permettent de suivre l’évolution des connaissances, de la perception des risques et des comportements de santé. Elles reposent sur l’interrogation d’échantillons tirés au sort au sein de la population adulte. Ces enquêtes transversales sont réalisées à l’aide du système d’entretien par téléphone assisté par ordinateur grâce à un échantillonnage aléatoire de numéros de téléphones fixes et portables. Deux éditions du Baromètre de Santé publique France ont été utilisées pour cette revue : l’édition de 2017 pour le sommeil (25 319 personnes âgées de 18 à 85 ans interrogées) 17 et l’édition 2021 pour la consommation d’alcool et de cannabis dans les territoires ultramarins (24 514 personnes âgées de 18 à 85 ans) 18. Les données ont été pondérées afin de tenir compte de la probabilité d’inclusion puis redressées sur la structure de la population par sexe croisé avec l’âge en tranches décennales, la région, la taille d’unité urbaine, la taille du foyer et le niveau de diplôme. Pour la consommation de tabac et de protoxyde d’azote, les données d’une enquête de 2022, utilisant une méthodologie similaire à celle du Baromètre de Santé publique France (3 229 personnes âgées de 18 à 75 ans), ont été utilisées 20,21.

L’enquête Eropp 2023

Depuis 1999, les enquêtes sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (Eropp) de l’Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT) quantifient les opinions et les perceptions de la population française sur les drogues et les politiques publiques associées. La méthode est similaire à celle du Baromètre de Santé publique France, et en particulier son édition 2021 18 : enquête par téléphone sur échantillon aléatoire. En 2023, pour sa 5e édition, des questions destinées à mesurer les niveaux d’usage de substances illicites ont été posées à 12 490 adultes de 18 à 64 ans.

Tabagisme

Le tabac constitue l’un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. En effet, dès le milieu des années 1950, plusieurs études épidémiologiques ont suggéré un lien causal entre tabagisme et MCV 22,23. Si la mise en évidence de ce lien a été plus tardive que pour le cancer du poumon, il est, depuis plus de 50 ans, clairement établi 2,24. Ainsi, les fumeurs ont un risque de MCV multiplié par 2 ou 3 en fonction des pathologies par rapport aux non-fumeurs. Le monoxyde de carbone (CO), responsable d’une hypoxie tissulaire et cellulaire, est la principale cause, avec d’autres gaz oxydants, des effets du tabagisme sur les MCV. Ceux-ci induisent une inflammation et augmentent le stress oxydatif des cellules artérielles et myocardiques. Ils peuvent également être à l’origine de vasospasme artériel pouvant réduire ou interrompre, de manière plus ou moins durable, la circulation sanguine. Ils entrainent des lésions de l’endothélium artériel, favorisant à long terme la formation d’athérome et ont surtout la particularité d’être prothrombotiques. En revanche, la nicotine, dont le rôle est majeur dans l’addiction au tabac, n’est pas un élément essentiel de la toxicité cardiovasculaire du tabac 25. Si la nicotine apportée par le tabac fumé a des effets sympathomimétiques potentiellement délétères, ceux-ci ne sont pas retrouvés avec le mode de délivrance de la nicotine pharmaceutique utilisée dans le sevrage 26. La toxicité cardiovasculaire du tabagisme suit une relation dose-effet non linéaire pour laquelle il n’y a pas de seuil de consommation au-dessous duquel le risque est nul 27,28. De plus, contrairement à d’autres pathologies pour lesquelles les temps d’exposition avant de développer la maladie sont plus importants comme la bronchite obstructive chronique ou le cancer du poumon, le développement d’une MCV peut survenir très précocement chez les fumeurs. En effet, essentiellement en raison de son potentiel prothrombotique, le tabagisme est susceptible, contrairement aux autres facteurs de risque cardiovasculaire, de s’exprimer sur des artères de sujets jeunes, même peu altérées 24,29. Ce phénomène prothrombotique explique que lors de l’arrêt du tabagisme, la diminution du risque cardiovasculaire soit rapide, puisque la coagulation ne met que quelques semaines à se normaliser.

Prévalence du tabagisme

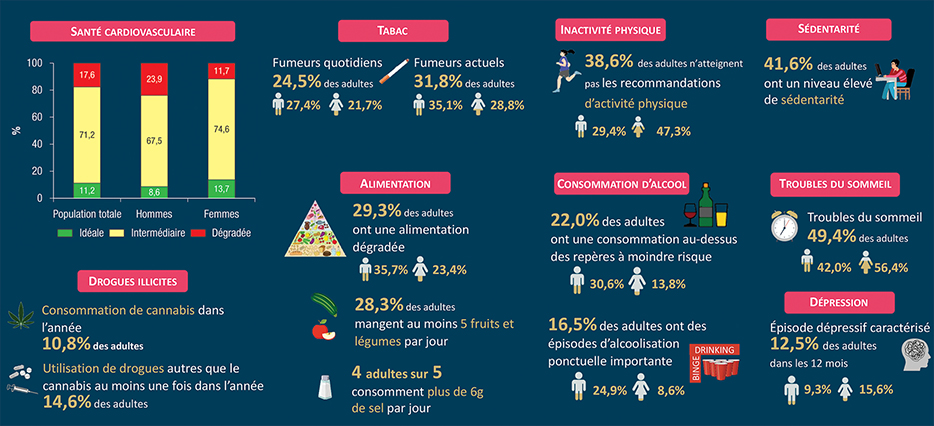

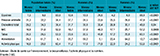

La prévalence du tabagisme actuel en France en 2022 estimée à partir du Baromètre de Santé publique France s’élevait à 31,8% (intervalle de confiance à 95%, IC95%: [29,8-33,9]) chez les adultes de 18 à 75 ans, soit près d’un adulte sur 3 20. Cette prévalence était significativement plus élevée chez les hommes (35,1%, IC95%: [32,0-38,2]) que chez les femmes (28,8% [26,1-31,2]). Le tabagisme quotidien concernait un quart des adultes (24,5% [22,5-26,4]), 27,4% [24,4-30,4] chez les hommes et 21,7% [19,2-24,2] chez les femmes (figure 1).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLa prévalence du tabagisme quotidien était plus élevée lorsque le niveau scolaire était plus faible. Elle était ainsi de 30,8% chez les personnes sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au baccalauréat et de 16,8% parmi les personnes avec un diplôme supérieur au baccalauréat 20. Ce gradient social de la prévalence du tabagisme était retrouvé avec le niveau de revenu des personnes et la situation professionnelle avec une prévalence plus élevée chez les personnes ayant des revenus faibles (33,6%) par rapport aux personnes ayant des revenus intermédiaires ou élevés (20,9% et 21,4% respectivement) mais également chez les personnes au chômage (42,3%) par rapport aux actifs occupés (26,1%) 20.

En 2022, le nombre moyen de cigarettes fumées chez les fumeurs quotidiens était de 12,6 [11,6-13,6] cigarettes par jour 20. L’usage actuel du tabac chauffé restait marginal en 2022 (0,1% des adultes de 18 à 75 ans) 20.

Évolutions temporelles du tabagisme

Après une baisse significative de la prévalence du tabagisme quotidien entre 2016 (29,4%) et 2019 (24,0%) liée à une politique active de prévention du tabagisme, la prévalence s’est stabilisée 20,30,31 (figure 2). Cette stabilisation pourrait être liée, d’une part, à la crise de la Covid-19 avec, notamment, une dégradation de la santé mentale de la population dont on sait qu’elle est liée à la consommation de tabac, mais également à la forte inflation à partir de 2021 qui a conduit à une baisse relative du prix du tabac par rapport aux autres produits de consommation 32. Cette stabilisation de la prévalence depuis 2019 s’accompagne d’une baisse des tentatives d’arrêt dans les 12 derniers mois (24,7% des fumeurs quotidiens en 2022 vs 30,3% en 2021), des initiations de traitements nicotiniques de substitution remboursés (en 2020 et 2021 par rapport à 2017-2019), mais également de la proportion de personnes déclarant avoir abordé la question du tabagisme avec un professionnel de santé dans les 12 derniers mois 20,33,34. Ce dernier élément est particulièrement dommageable pour la prévention du tabagisme quand on sait qu’un conseil d’arrêt du tabagisme par un professionnel de santé augmente de 70% les taux d’arrêt à 6 mois 35.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageConnaissance du tabac comme facteur de risque cardiovasculaire

Si le tabac était identifié comme un facteur de risque cardiovasculaire par la quasi-totalité des adultes interrogés (92,6%) dans le Baromètre de Santé publique France 2019, seulement deux tiers avaient connaissance du risque cardiovasculaire pour une consommation de moins de 10 cigarettes par jour 36. La connaissance de la précocité des effets cardiovasculaires chez les fumeurs restait insuffisante avec trois quarts des adultes qui déclaraient qu’il fallait fumer plus de 5 ans pour avoir un risque de MCV.

Nombre d’hospitalisations et de décès cardiovasculaires attribuables au tabac en France

En France, ce sont plus de 250 800 hospitalisations et 17 000 décès par MCV (principalement des cardiopathies ischémiques et des insuffisances cardiaques) qui seraient directement attribuables au tabagisme chaque année 37,38,39. Si la France parvenait à réduire sa prévalence du tabagisme en dessous de 20% comme c’est le cas aux États-Unis ou en Angleterre par exemple, près de 26 000 hospitalisations annuelles pourraient être évitées 37.

Alimentation

Le lien entre alimentation et MCV a fait l’objet d’un très grand nombre d’études épidémiologiques d’abord observationnelles puis, plus récemment interventionnelles 40. Au-delà de l’impact de la consommation d’acides gras saturés qui a beaucoup alimenté les premières études entre alimentation et risque cardiovasculaire, les études s’intéressant à l’impact de la nutrition et de profils alimentaires sur le risque ou la protection cardiovasculaire se sont développées depuis une trentaine d’années 41. Néanmoins, les interactions nombreuses entre les nutriments et les facteurs confondants liés à d’autres comportements de santé et aux habitudes alimentaires ont rendu difficile la compréhension du lien entre alimentation et risque cardiovasculaire. Le niveau de preuve d’une réduction de l’incidence des MCV est aujourd’hui très élevé (I/A) concernant le bénéfice d’une alimentation de type méditerranéen 42,43, du remplacement des acides gras saturés par des acides gras insaturés 44,45,46 et de la diminution du sel dans l’alimentation 47,48. Le niveau de preuve est élevé concernant le bénéfice d’une alimentation végétale, riche en fibre contenant des fruits et légumes, des céréales complètes, des légumineuses et fruits à coque 49,50 ; l’ingestion de poisson, préférentiellement gras au moins une fois par semaine et la limitation de viande rouge ou transformée 51,52 ; la limitation de la consommation de sucre et notamment de boissons sucrées 40,53. L’impact de l’alimentation sur le risque cardiovasculaire passe par de nombreuses voies physiologiques qui influent de manière significative sur le risque de survenue de facteurs cardiométaboliques (obésité, diabète, dyslipidémies, HTA). En effet, l’alimentation impacte directement le niveau de pression artérielle, les concentrations et la fonction des lipoprotéines, la régulation du poids, l’adiposité viscérale, mais aussi l’homéostasie glucose-insuline 41. Elle impacte également la fonction endothéliale, l’inflammation, le stress oxydatif, la fonction hépatique et le microbiome 41.

Consommations alimentaires en France

L’étude des consommations alimentaires des adultes de 18-74 ans en 2015 montre que la situation nutritionnelle vis-à-vis des recommandations du Programme national nutrition santé (PNNS)-4 était assez défavorable 54,55. En effet, seuls 28,3% [25,6-31,0] des adultes de 18 à 54 ans étaient en adéquation avec les recommandations du PNNS-4 concernant la consommation d’au moins cinq fruits et légumes par jour, sans différence selon le sexe mais avec un niveau de consommation qui augmentait avec l’âge et le niveau scolaire 54,55. Environ un adulte sur trois déclarait au moins une consommation de produits céréaliers complets peu raffinés (38,7% [35,7-41,7]) au cours des trois derniers jours 55, sachant que le PNNS-4 recommande une consommation quotidienne de ce type d’aliment. Seuls 36,8% [33,8-39,8] des adultes de 18 à 54 ans respectaient la recommandation de consommation de moins de 150g de charcuterie par semaine 55. Les hommes étaient significativement moins nombreux que les femmes à atteindre cette recommandation (30,4% chez les hommes vs 42,8% chez les femmes). Enfin, seul un adulte sur cinq atteignait la recommandation de limiter sa consommation de sel à moins de 6g/jour. Comme pour les boissons sucrées et la charcuterie, les hommes atteignaient moins souvent cette recommandation que les femmes (respectivement 12,2% vs 30,0%). La consommation quotidienne moyenne de sel était d’environ 9g chez les hommes et 7g chez les femmes. En suivant le seuil de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 5g de sel par jour, moins d’un adulte sur 10 atteignait cette recommandation en France 55.

Signaux plus positifs, plus de 2 adultes sur 3 atteignaient la recommandation de limitation de la consommation de boissons sucrées à 250ml/jour, avec une adhésion moins fréquente à la recommandation pour les hommes que pour les femmes (respectivement 68,3% vs 76,4%) ; pour 82,3% [76,2-87,1] des adultes, les matières grasses ajoutées ne représentaient pas plus de 16% de l’apport énergétique sans alcool et 67,6% [64,5-70,6] des adultes consommaient moins de 500g de viandes rouges ou abats par semaine 55.

D’une manière générale, les femmes satisfaisaient davantage aux recommandations alimentaires que les hommes, et les plus âgés que les plus jeunes. L’élaboration et la diffusion de recommandations facilement compréhensibles ne sont pas suffisantes pour permettre une amélioration de l’état nutritionnel de la population française. L’apposition du Nutri-Score sur les emballages alimentaires pour permettre l’identification des produits transformés et ultra-transformés plus gras, plus salés, plus sucrés peut aider les consommateurs à mieux consommer. Cependant, il apparaît essentiel d’améliorer la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire, mais également son accessibilité, pour réduire les inégalités sociales de santé.

Évolutions temporelles des consommations alimentaires

Les recommandations alimentaires évoluant au cours du temps et de l’amélioration des connaissances scientifiques, il est difficile d’apprécier l’évolution temporelle de l’atteinte des repères de consommation alimentaire. Néanmoins, plusieurs éléments notables sont à signaler entre 2006 et 2015 54.

La proportion d’adultes consommant au moins 5 fruits et légumes par jour était globalement stable depuis 2006 malgré une diminution significative chez les hommes de 55 à 74 ans et les femmes de 18 à 39 ans. Cette consommation de fruits et légumes restait très associée au niveau de diplôme 55.

Concernant la consommation de sel, la proportion de femmes consommant moins de 6 g de sel par jour a diminué de 38% entre 2006 et 2015, passant d’une femme sur deux en 2006 à environ une sur trois en 2015. Sur la même période, la proportion de femmes consommant plus de 10 g de sel par jour a fortement augmenté (+107% en moyenne), notamment chez les femmes avec un niveau scolaire supérieur au baccalauréat. Chez les hommes, la proportion de très grands consommateurs (≥12 g par jour) a augmenté de 32% en dix ans. Néanmoins, cette détérioration de la situation concernant la consommation de sel est à relativiser au regard de l’évolution de la méthodologie de recueil entre 2006 et 2015 sur ce paramètre. En effet, en 2015, des questions plus précises et plus nombreuses ont probablement participé à limiter la sous-déclaration de la consommation de sel dans l’alimentation, amplifiant les évolutions entre les deux enquêtes.

De manière générale, les personnes les plus diplômées et les femmes rendaient compte d’une alimentation plus conforme aux recommandations 54,55. Si les inégalités sociales et de sexe semblent s’être estompées en 10 ans, cela serait toutefois dû non pas à une amélioration de la situation, mais à une dégradation de la consommation alimentaire des femmes et des personnes les plus diplômées entre 2006 et 2015.

Pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, moins d’un adulte sur deux (37%) a rapporté avoir modifié son alimentation, sans différence en fonction du sexe 56. Parmi les comportements évalués, 37% ont déclaré cuisiner des repas maison plus fréquemment que d’habitude, et 27% ont déclaré avoir pris du poids, contre 11% qui ont déclaré en avoir perdu. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à déclarer cuisiner davantage, grignoter, consommer des produits gras, sucrés ou salés, avoir des changements d’appétit et faire plus ou moins attention à leur poids.

Alcool

Si l’alcool fait partie intégrante de l’alimentation, nous avons choisi de le traiter à part en raison du lien complexe entre consommation d’alcool et MCV. Bien que les effets de consommations faibles et régulières d’alcool restent débattus dans la littérature scientifique 57,58, la consommation d’alcool reste associée à un risque d’hypertension artérielle 59,60, de troubles du rythme cardiaque, aussi bien atrial que ventriculaire 61,62, ou d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) hémorragiques 63. En France, des repères de consommation d’alcool à moindre risque ont été établis en 2017 par un groupe d’experts et font régulièrement l’objet d’une communication auprès de la population pour promouvoir la limitation de la consommation d’alcool, compte tenu de ses effets délétères pour la santé 64 : « Si vous consommez de l’alcool, il est recommandé pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie : de ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard par jour ; d’avoir des jours dans la semaine sans consommation. »

Prévalence de la consommation d’alcool

En 2021, en France hexagonale, la quasi-totalité des adultes déclarait avoir déjà consommé de l’alcool au cours de leur vie 65.

La même année, 85,0% des adultes de 18 à 75 ans déclaraient avoir consommé de l’alcool au cours de l’année écoulée et 39% déclaraient en avoir consommé au moins une fois par semaine (50,5% chez les hommes et 28,1% chez les femmes) (figure 1). La consommation quotidienne concernait 8,0% des adultes (12,6% des hommes et 3,8% des femmes). En 2021, les 10% des 18-75 ans les plus consommateurs correspondaient, à eux seuls, à 54% de l’alcool consommé en France.

En 2021, 16,5% des adultes de 18-75 ans déclaraient avoir eu au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API, soit une consommation d’au moins 6 verres d’alcool en une occasion) chaque mois au cours des 12 derniers mois, avec de fortes variations en fonction de l’âge, du sexe et de la région de résidence. En effet, déclarer une API chaque mois étaient plus fréquent chez les hommes (24,9%) que chez les femmes (8,6%). Les taux d’API mensuelle étaient plus élevés en Bretagne (21,6%) et dans les Pays de la Loire (22,6%) qu’en Île-de-France (15,0%) ou en Guadeloupe (13,1%).

En 2021, la proportion d’adultes de 18 à 75 ans déclarant avoir une consommation d’alcool au-delà des repères de consommation à moindre risque (pas plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 verres par semaine et plusieurs jours sans consommation chaque semaine) au cours de la dernière semaine était de 22,0% [21,3-22,6] 66. Elle était plus élevée chez les hommes (30,6%) que chez les femmes (13,8%).

Consommation moyenne d’alcool

En 2021, chez les adultes ayant bu de l’alcool au cours des 12 derniers mois, le nombre moyen de jours de consommation était de 92 jours avec 2,2 verres bus en moyenne 65. Les profils de consommation d’alcool variaient fortement avec l’âge. Ainsi, chez les plus jeunes adultes (18-24 ans), le nombre de jours de consommation était plus bas que chez les adultes de 65-75 ans (64,3 jours vs 123,7 jours), mais le nombre moyen de verres consommés plus importants (3,2 verres vs 1,6).

Évolutions temporelles de la consommation d’alcool

En France, la consommation hebdomadaire et quotidienne d’alcool diminue depuis plusieurs décennies portées par la diminution importante de la consommation de vin. Ainsi, en 2021, la part d’adultes déclarant consommer de l’alcool de manière quotidienne était trois fois moindre qu’en 1992 67.

Plus récemment, par rapport à 2017, la proportion de consommateurs dans l’année était stable (85% en 2021 contre 86,5% en 2017) 65. La consommation hebdomadaire était en baisse parmi les hommes (52,7% en 2017 vs 50,5% en 2021), mais restait stable parmi les femmes (28,1% en 2021). En revanche, la consommation quotidienne baissait de manière significative dans les deux sexes passant chez les hommes de 15,2% à 12,6% entre 2017 et 2021 et de 5,1% à 3,8% chez les femmes sur la même période. Enfin, la proportion d’adultes déclarant une consommation au-delà des repères de consommation à moindre risque qui était stable entre 2017 (23,6%) et 2020 (23,7%) a significativement diminué en 2021 (22,0%) 65.

Entre 2010 et 2021, le nombre moyen de jours de consommation a baissé, passant de 103 jours à 92 jours, ainsi que le nombre moyen de verres d’alcool les jours de consommation, passant de 2,3 à 2,2 verres.

Les évolutions concernant les API différaient selon le sexe. Si la situation était stable pour les hommes après une période d’augmentation entre 2005 et 2010, elle était moins favorable chez les femmes avec une augmentation de la proportion de femmes déclarant une API dans le mois, notamment chez les plus de 35 ans (6,1% en 2005 vs 8,6% en 2021) 65.

D’une manière générale, l’écart de comportement vis-à-vis de la consommation d’alcool tend à se réduire entre les hommes et les femmes comme cela a déjà été observé dans d’autres pays ou pour d’autres comportements défavorables à la santé comme le tabagisme par exemple, même si la consommation demeure plus importante chez les hommes. Ces évolutions défavorables chez les femmes, largement soutenues par un marketing agressif de l’industrie de l’alcool envers elles, sont probablement liées à des modifications de la place de la femme dans la société avec le recul de l’âge du premier enfant, une participation accrue au marché du travail, à la conformation à des codes informels dans certains milieux masculins socialement favorisés ou encore à un moyen de lutter contre le stress perçu.

Un élément positif, la tendance à la baisse de la consommation d’alcool observée chez les jeunes générations d’adultes (18-24 ans) s’observe également chez les mineurs avec une modification des rapports à l’alcool constatée depuis plusieurs années 68.

Enfin, l’analyse des inégalités sociales révèle une situation très différente de celle du tabagisme : en 2021, avoir un revenu élevé (pour les hommes et les femmes) ou un diplôme du supérieur (uniquement parmi les femmes) est associé à une consommation d’alcool au-dessus des repères à moindre risque 65.

Nombre de cas de maladies cardiovasculaires attribuables à l’alcool en France

Parmi les MCV liées à l’alcool, l’hypertension artérielle et les AVC hémorragiques constituent un fardeau important. On estime ainsi que près de 655 000 cas d’hypertension artérielle en France sont liés à une consommation d’alcool moyenne déclarée de plus de 10 verres par semaine 69. De la même manière, 4 700 hospitalisations et 2 300 décès par AVC hémorragiques seraient attribuables à une consommation chronique d’alcool dépassant les repères de consommation à moindre risque et/ou une API 70.

Activité physique

L’activité physique est un facteur protecteur reconnu de MCV 1,2. La pratique d’une activité physique est ainsi recommandée avec un haut niveau de preuve en prévention primaire de ces maladies 40, mais également pour réduire le risque de récidives et améliorer la qualité de vie des personnes avec un antécédent personnel de MCV 71. Les bénéfices de l’activité physique sur le risque cardiovasculaire sont importants et liés à différents éléments 72 : amélioration de la fonction cardiaque, du profil lipidique, de la sensibilité à l’insuline, diminution de la pression artérielle, contrôle du poids, réduction de l’inflammation, de l’agrégation plaquettaire, du stress et du risque de troubles du rythme cardiaque 73. En France, la recommandation actuelle chez les adultes est de pratiquer l’équivalent d’au moins 30 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée ou intense, au minimum 5 jours par semaine, ou au moins 25 minutes par jour d’activité physique d’intensité élevée, au minimum 3 jours par semaine, ou une combinaison équivalente des deux 74.

Prévalence de l’activité physique

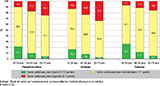

En France en 2015, près de 61,4% [58,9-63,9] des adultes pouvaient être considérés comme physiquement actifs, c’est-à-dire qu’ils atteignaient le niveau recommandé d’activité physique. Si la proportion d’adultes physiquement actifs ne variait pas de manière significative avec l’âge, elle était plus élevée chez les hommes (70,6% [67,0-73,9]) que chez les femmes (52,7% [49,3-56,1]). Ce constat d’une proportion plus élevée d’hommes physiquement actifs par rapport aux femmes était observé quelle que soit la classe d’âge 75,76,77 (figure 3).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLes résultats de l’étude Esteban mettent également en évidence des profils d’activité physique différents entre les hommes et les femmes en termes de pratiques, d’intensité d’activité physique, mais également des domaines dans lesquels était réalisée l’activité physique 78. Ainsi, les femmes pratiquaient majoritairement des activités physiques de faible intensité, là où celles pratiquées par les hommes étaient majoritairement d’intensité modérée 78. Si la pratique d’activité physique de faible intensité permet de diminuer le temps de sédentarité, seuls les volumes d’activité physique d’intensité modérée à élevée sont comptabilisés dans l’atteinte des recommandations car c’est à cette intensité qu’apparaissent les bénéfices pour la santé 78. Les femmes étaient ainsi moins nombreuses à atteindre les recommandations d’activité physique que les hommes.

La proportion d’adultes physiquement actifs ne variait pas en fonction du niveau scolaire. En revanche, les adultes les plus diplômés avaient plus fréquemment un niveau d’activité physique élevé que les moins diplômés 77.

La marche était l’activité physique la plus pratiquée chez les hommes et les femmes dans les domaines des transports et des loisirs 78. Les autres activités à faible coût économique et accessibles comme le jogging ou la gym douce (yoga…) étaient également très représentées dans le domaine des loisirs, mettant en évidence le besoin d’un développement de l’accessibilité à un environnement favorable à la pratique d’activités sportives et à la mobilité (développement de pistes cyclables, de circuits de randonnées, aménagement de parcs…) 78. La promotion de politiques de santé publique ciblant les domaines les moins développés (comme les mobilités actives), notamment auprès des femmes est également nécessaire.

La prévalence de l’activité physique en France était supérieure à celle décrite dans les autres pays occidentaux chez les hommes (71% vs 68,8%), mais inférieure chez les femmes françaises, par rapport à celles observées aux États-Unis et en Australie (63% vs 67,7%) 79.

Évolutions temporelles de l’activité physique

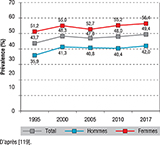

La proportion d’adultes physiquement actifs a évolué de manière différente en fonction du sexe entre 2006 et 2015. Au cours de cette période, cette proportion a augmenté de près de 10% chez les hommes, avec une augmentation particulièrement marquée (+30%) chez les 40-54 ans, et a diminué de près de 16% chez les femmes, notamment chez les 18-39 ans et les 40-54 ans (figure 4). Ainsi, en 2015, la proportion d’adultes atteignant les recommandations en matière d’activité physique a augmenté de 29% chez les hommes (passant de 55% en 2006 à 71% en 2015), alors qu’elle est passée de 63% à 53% chez les femmes sur la même période.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLa crise sanitaire liée à la Covid-19, en particulier le confinement, a eu un impact sur les niveaux d’activité physique. Pendant la période de confinement, la moitié de la population n’a pas atteint les recommandations d’au moins 30 minutes d’activité physique par jour 80. Par rapport à leurs pratiques avant le confinement, 47% des personnes interrogées ont signalé une diminution de leur activité physique. Un an après le confinement, la prévalence de l’inactivité physique est restée constante, reflétant la persistance d’une activité physique réduite chez les adultes malgré l’assouplissement des restrictions de sortie liées à la Covid-19 81.

Sédentarité

La sédentarité se définit comme tout comportement d’éveil caractérisé par une dépense énergétique inférieure à 1,6 équivalent métabolique ou Metabolic Equivalent Task (METs) en position assise ou allongée 82. Dès les années 2000, plusieurs études ont mis en évidence une association entre le niveau de sédentarité et la survenue de maladies chroniques dont les MCV, et ce indépendamment du niveau d’activité physique 83,84,85. Dans ces études, un « effet dose » était même mis en évidence avec le temps passé assis ou le temps passé devant la télévision et le risque cardiovasculaire. Des méta-analyses plus récentes modulent un peu ces premiers résultats et mettent en évidence une relation non linéaire entre le temps de sédentarité et le risque cardiovasculaire avec une augmentation de 8 à 24% du risque de morbidité cardiovasculaire selon les études pour les niveaux élevés de sédentarité (plus de 10 heures par jour passées assis) comparativement aux personnes ayant les niveaux de sédentarité les plus bas 86,87. Les dernières recommandations européennes suggèrent un bénéfice pour une activité physique, même très modérée (15 minutes par jour), chez les individus les plus sédentaires 40.

Temps moyen d’activités sédentaires

En 2015, dans l’étude Esteban, les adultes passaient en moyenne 6h39 dans des activités sédentaires. Cette durée était similaire chez les hommes et les femmes mais était supérieure chez les 18-39 ans par rapport aux adultes de 55-74 ans (7h30 vs 5h49 respectivement) 76,77.

Prévalence de la sédentarité

En 2014-2016, 41,6% des adultes avaient un niveau de sédentarité élevé, c’est-à-dire qu’ils passaient plus de 7 heures par jour dans des activités sédentaires 76,77.

Un niveau de sédentarité élevé n’est pas forcément corrélé à un faible niveau d’activité physique. Il est tout à fait possible d’être très sédentaire tout en étant très actif physiquement ou à l’inverse d’être peu sédentaire, mais manquer d’activité physique. Dans l’étude Esteban, 60,4% des hommes présentant un niveau de sédentarité élevé avaient un niveau d’activité physique satisfaisant (modéré ou élevé) 77. Chez les femmes toutefois, un niveau élevé de sédentarité était plus fréquemment associé à un niveau d’activité physique bas.

Seuls 17% des hommes et 22,4% des femmes cumulaient un manque d’activité physique (niveau inférieur aux recommandations) et un niveau de sédentarité élevé (supérieur à 7 heures d’activités sédentaires par jour) 77.

Comme pour l’activité physique, le niveau scolaire n’était pas associé au niveau global de sédentarité, mais l’intensité de la sédentarité l’était avec une intensité de la sédentarité qui augmentait avec le niveau de diplôme 77.

Lors du 1er confinement strict de mai 2020, un tiers des adultes (33,4%) ont déclaré passer plus de 7 heures par jour assis, alors que seulement un adulte sur cinq (21,3%) a déclaré la même chose un an plus tard 80,81. Cette diminution significative de la prévalence du « comportement sédentaire élevé » semble être liée à une reprise de l’activité professionnelle, car elle n’a touché que les personnes qui ont déclaré travailler de manière continue et non celles qui étaient en congé ou au chômage partiel. En outre, elle ne s’appliquait pas aux personnes travaillant à domicile, pour lesquelles aucune modification du temps passé assis quotidiennement n’a été observée.

Drogues illicites et protoxyde d’azote

Dès le début des années 1970, des études ont mis en évidence un lien direct entre la consommation de drogues comme le cannabis ou la cocaïne et la survenue de MCV 88,89. Si la consommation concomitante d’autres substances comme le tabac a pu rendre complexe l’étude des mécanismes physiopathologiques sous-jacents, il est aujourd’hui clairement établi que ces drogues ont un impact sur le système cardiovasculaire 90,91,92,93. Les effets de ces drogues sur le système cardiovasculaire sont doubles. Elles peuvent agir comme un déclencheur (ou trigger) de MCV avec un effet à court terme, mais également comme un facteur de risque indépendant avec des effets à long terme. À court terme, la cocaïne a des effets cardiovasculaires plus sévères et immédiats que le cannabis, avec, notamment, une augmentation significative de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, une vasoconstriction coronarienne et un risque élevé d’arythmies et de thromboses 94. Bien que moins élevé que pour la cocaïne, le risque de MCV à court terme sur des individus jeunes sans antécédent cardiovasculaire est toutefois bien présent en raison de l’effet de vasospasme coronarien notamment 95. Sur le long terme, la cardiotoxicité associée à l’usage de cocaïne est liée à une dysfonction endothéliale, une inflammation chronique, un risque accru d’hypertension artérielle, d’arythmie de cardiomyopathie, au développement d’athérosclérose, mais également à une atteinte dégénérative du myocarde 96,97,98. Si les effets du cannabis sur le système cardiovasculaire sont moins bien décrits et d’intensité moindre que ceux liés à l’usage de la cocaïne, sa consommation chronique est associée à une augmentation de la coagulation et de l’agrégation plaquettaire, et présente un risque cardiovasculaire particulièrement élevé chez les personnes avec un antécédent cardiovasculaire. Enfin, la majorité des usagers de cocaïne ont une consommation associée d’alcool et de tabac, qui constituent des facteurs aggravants de la cardiotoxicité de la cocaïne, avec majoration du risque de mort subite 99,100,101.

En dehors du cannabis et de la cocaïne, d’autres drogues illicites ont des effets cardiovasculaires décrits dans la littérature comme les amphétamines : MDMA (3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) ou ecstasy (augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, hyponatrémie, arythmie), le protoxyde d’azote ou l’héroïne 102. Si les effets cardiovasculaires du protoxyde d’azote ou gaz hilarant utilisé à des fins anesthésiantes et analgésiques sont faibles, il peut, lorsqu’il est utilisé sans surveillance médicale, et de manière répétée (par exemple dans un cadre récréatif), avoir un impact significatif avec des effets semblables à ceux de la MDMA 103. Les effets cardiovasculaires liés à l’usage d’héroïne sont majeurs et potentiellement très graves : bradycardie, chute de la pression artérielle, arythmies, endocardite, augmentation de la coagulation et, dans le cas d’un usage prolongé, myocardiopathie et insuffisance cardiaque 104. En plus d’être un facteur de risque d’événements cardiovasculaires, la consommation de drogues illicites est associée à un moins bon pronostic lors du séjour hospitalier 105.

Prévalence de consommation de drogues illicites

En 2023, la moitié de la population adulte hexagonale âgée de 18 à 64 ans déclarait avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie, soit environ 18 millions de personnes. Ce chiffre fait du cannabis la drogue illicite la plus consommée en France 19.

La prévalence de la consommation de cannabis dans l’année était de 10,8% parmi les adultes. Elle était plus élevée chez les hommes (14,5%) que chez les femmes (7,2%). La consommation de cannabis au cours du dernier mois concernait 6,3% des adultes (figure 1). L’usage régulier (au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours) ou quotidien de cannabis restaient à de plus faibles niveaux à 3,4% (4,9% des hommes et 2% des femmes) et 2,3% respectivement (3,2% des hommes et 1,4% des femmes) (figure 1). En 2021, la proportion d’usagers de cannabis était inférieure dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) par rapport à la France hexagonale, mais ceux qui consommaient avaient une consommation plus fréquente et plus intensive 106.

Les usages de cannabis restent, dans la population adulte hexagonale, le fait des plus jeunes, de 18 à 35 ans. Cependant, l’usage diminue parmi ces derniers depuis 2017 alors qu’il augmente parmi les 55-64 ans, indiquant un vieillissement des usagers 106.

En 2023, 14,6% des 18-64 ans ont déjà consommé au moins une fois une autre drogue illicite que le cannabis, les hommes étant en moyenne deux fois plus nombreux que les femmes à consommer. La cocaïne a été consommée au moins une fois par près d’un adulte sur 10 et 2,7% en ont consommé dans l’année 19 (figure 1). L’étude des profils de consommateurs montre que l’usage de la cocaïne est souvent associé à la prise d’autres substances (alcool, benzodiazépines, cannabis, opioïdes) 107.

En 2023, en France hexagonale, 8,2% des 18-64 ans avaient expérimenté la MDMA/ecstasy 19. L’expérimentation était plus fréquente chez les hommes (11,7%) que chez les femmes (4,9%). Concernant l’héroïne, 2,0% des 18-64 ans avaient expérimenté cette drogue, et 0,3% étaient des usagers dans l’année (figure 1).

Enfin, en 2022, 4,3% des adultes avaient consommé au moins une fois dans leur vie du protoxyde d’azote (13,7% des 18-24 ans) et 0,8% des adultes en avaient consommé au moins une fois au cours de l’année (3,2% des 18-24 ans) 21 (figure 1).

Évolutions temporelles de la prévalence de consommation de drogues illicites

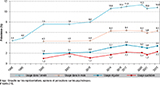

Après une augmentation continue entre 1992 et 2014 des niveaux d’usage du cannabis, ceux-ci se sont stabilisés jusqu’en 2023 19 (figure 5).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLa prévalence de l’usage de la cocaïne dans l’année est passée de 1,1% en 2014 à 2,7% en 2023. Concernant les conséquences, cet usage a entraîné 23 335 passages aux urgences entre 2010 et 2022, avec un taux de passages aux urgences quasiment multiplié par 3 sur cette période, passant de 8,6/100 000 habitants à 21,2/100 000 108. Cette augmentation des passages aux urgence liés à l’usage de la cocaïne pourrait s’expliquer, d’une part, par l’augmentation du nombre d’usagers de cocaïne ; d’autre part, par la circulation d’une cocaïne avec une teneur en principe actif plus importante depuis une dizaine d’années, et enfin, par l’émergence de nouveaux produits de synthèse mimant de manière plus puissante et plus toxique les effets de la cocaïne ou l’augmentation des usages à risque (polyconsommations, chemsex…).

Sommeil

Le lien entre sommeil et risque cardiovasculaire est aujourd’hui clairement établi dans la littérature scientifique. Plusieurs études ont mis en évidence que la qualité et la quantité du sommeil pouvaient avoir un impact significatif sur la santé cardiovasculaire 109,110,111. En effet, le déficit de sommeil (moins de 6 heures par nuit) est associé à une augmentation de la pression artérielle, de l’inflammation, à des niveaux élevés de cortisol, mais également à une modification des habitudes alimentaires 112,113. Dormir plus de 9 heures par nuit était également associé à une augmentation du risque cardiovasculaire. Bien que les longues durées de sommeil soient associées à une augmentation de la rigidité artérielle et une plus grande variabilité de la pression artérielle, une part du risque cardiovasculaire pourrait être liée à d’autres problèmes de santé sous-jacents comme le diabète ou la dépression qui peuvent également impacter la durée du sommeil 114. De plus, une étude a récemment mis en évidence que les fumeurs quotidiens, peu ou fortement dépendants, étaient plus fréquemment courts dormeurs et plus sujets à l’insomnie chronique que les occasionnels et les non-fumeurs 115. Ces résultats mettent en évidence les interactions entre les différents facteurs de risque qu’il est nécessaire de considérer et d’appréhender de manière globale. L’insomnie par l’activation chronique du système nerveux sympathique et la libération accrue de cortisol, augmentant ainsi la pression artérielle et les niveaux d’inflammation, est également associée à un risque accru de MCV 116. Enfin, le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (Sahos) induit une hypoxie intermittente pouvant favoriser la survenue d’une HTA, augmenter le niveau d’inflammation et induire un stress oxydatif, contribuant ainsi à des dommages cardiovasculaires bien documentés 117,118.

Durée moyenne de sommeil

En France en 2017, le temps moyen de sommeil total par 24 heures (temps nocturne + sieste), estimé dans le Baromètre de Santé publique France, était de 6h42 en semaine et 7h26 les week-ends et les jours de repos 119.

Prévalence des problèmes de sommeil

La proportion d’adultes déclarant des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours atteignait près de 50% des 18-75 ans en 2017. La proportion était plus élevée chez les femmes (56,4%) que chez les hommes (42,0%) 119.

Près d’un adulte sur 3 (35,9%) était considéré comme un court dormeur, c’est-à-dire qu’il avait une durée de sommeil totale en semaine de travail inférieure à 6h par jour, sans différence selon le sexe. Une proportion équivalente était considérée en dette de sommeil (35,2%) par rapport au temps de sommeil idéal et 24,2% avaient une dette de sommeil sévère. L’insomnie chronique évaluée à partir des critères de l’International Classification of sleep disease touchait 13,1% des adultes de 18 à 75 ans avec une proportion significativement plus élevée chez les femmes (16,9% que chez les hommes (9,1%) 119. Quel que soit l’âge, les femmes étaient toujours deux fois plus nombreuses que les hommes à déclarer des symptômes d’insomnie chronique.

Le déficit important de sommeil observé en France est partiellement compensé par des temps de sieste. En effet, près d’un adulte sur quatre (27,4%) faisait la sieste au moins une fois dans la semaine (50 minutes en moyenne) et près d’un tiers le week-end (59 minutes en moyenne).

La prévalence du Sahos a été estimée entre 2% et 5% dans la population française 120. Le traitement par ventilation nocturne par pression positive concernait 2,3% de la population française en 2017 121.

Évolutions temporelles du sommeil

La proportion d’adultes déclarant un problème de sommeil dans les huit derniers jours est stable depuis une vingtaine d’années en France, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de même que le temps de sommeil déclaré depuis 2010 (annexe 1) 119. Néanmoins, le temps de sommeil total est passé sous la barre des 7 heures en 2017 pour la première fois depuis que le temps de sommeil des Français est suivi au niveau épidémiologique.

Dépression

La relation entre santé mentale et MCV est complexe et multidimensionnelle 122,123. De nombreux composants de la santé mentale ont été décrits comme des facteurs de risque cardiovasculaire comme le stress, le burnout professionnel 124 et l’anxiété, les troubles bipolaires, la dépression, la schizophrénie ou la psychose. Nous n’aborderons dans cette revue que la dépression.

S’il est clairement établi que les MCV sont un facteur de risque de dépression et d’une dégradation de la santé mentale, il apparait également que la dépression est, à son tour, un facteur de risque de MCV. Si les processus physiopathologiques ne sont pas clairement identifiés, de plus en plus d’études suggèrent qu’ils sont en partie communs 125. La dépression est associée à une inflammation de bas grade, responsable d’un développement accru d’athérosclérose, mais également à un dysfonctionnement du système nerveux autonome avec une augmentation de l’activité sympathique pouvant notamment favoriser la survenue d’une HTA. Une augmentation de l’agrégation plaquettaire et une libération accrue de cortisol sont également décrites chez les personnes souffrant de dépression. La dépression est également associée à des comportements défavorables à la santé pouvant conduire à une augmentation du risque de surpoids, d’obésité, de diabète mais également de tabagisme ou de sédentarité 123. Le recours aux soins plus faible des personnes dépressives est également un point important dans l’augmentation du risque de MCV en raison d’un probable moindre dépistage des facteurs de risque cardiovasculaires 126,127. Enfin, plusieurs traitements de la dépression sont associés à une augmentation du risque d’HTA, de dyslipidémie ou de diabète 128.

Prévalence des épisodes dépressifs caractérisés

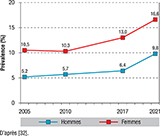

En 2021, le Baromètre de Santé publique France évaluait la prévalence d’un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois à 12,5% des personnes âgées de 18 à 85 ans 32. Dans cette étude, l’épisode dépressif caractérisé était recueilli grâce à la version courte du questionnaire Composite International Diagnostic Interview (CIDI-SF) et défini par l’existence d’une période de 15 jours de tristesse ou de perte d’intérêt presque tous les jours, et pratiquement toute la journée, ainsi que par la présence, sur la même période, d’au moins trois symptômes secondaires et une perturbation des activités. Les épisodes dépressifs caractérisés étaient plus fréquents chez les femmes que chez les hommes (15,6% vs 9,3% respectivement), quel que soit l’âge. La prévalence de ces épisodes diminuait avec l’âge passant de 20,8% chez les 18-24 ans à 3,4% chez les 75-85 ans 32.

Évolutions temporelles des épisodes dépressifs caractérisés

Entre 2005 et 2021, la prévalence des épisodes dépressifs caractérisés a significativement augmenté, notamment pour les épisodes moyens et sévères (figure 6) 32. Cette augmentation était observée chez les hommes et les femmes, dans toutes les tranches d’âge, et quels que soient le niveau de diplôme ou la situation professionnelle.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageApproche globale : du score de risque à la santé cardiovasculaire idéale

Différentes échelles d’évaluation du risque ou de la santé cardiovasculaire existent. Ces échelles diffèrent en fonction de l’objectif (prise en charge, surveillance épidémiologique, prévention). En clinique, au niveau individuel, l’évaluation du risque cardiovasculaire global chez les individus à risque est souvent nécessaire pour la prise en charge, afin de déterminer la nécessité d’un traitement ou non, comme c’est le cas pour la prise en charge de l’hypercholestérolémie. Cette évaluation individuelle se base sur la prise en compte de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires et de déterminants. Elle repose sur l’utilisation de scores de risque (Framingham, Score : Systematic Coronary Risk Evaluation…). Si cette évaluation est performante pour classer les patients et prédire un risque d’événement cardiovasculaire ou un risque de décès cardiovasculaire à 5 ou 10 ans, elle reste très ciblée sur des facteurs de risque métaboliques et s’adresse souvent à une population déjà à risque. Dans ces évaluations, en dehors du tabagisme, les facteurs de risque comportementaux ne sont pas considérés.

La déclinaison de l’échelle Score dans la population française estimait que 59% des Français seraient considérés comme à bas risque cardiovasculaire, 22% à risque modéré, 14% et 2% respectivement à haut risque et très haut risque cardiovasculaire, et 4% auraient un antécédent cardiovasculaire (classés comme à très haut risque) 129.

Au niveau populationnel, l’évaluation de la santé cardiovasculaire globale revêt d’autres enjeux. Outre une description intégrée des principaux facteurs de risque cardiovasculaire, cette évaluation globale peut permettre d’identifier des populations à risque cardiovasculaire pour pouvoir les cibler lors de campagnes ou d’actions de prévention. Dans ce cas, utiliser des échelles intégrant les facteurs de risque comportementaux au-delà du tabagisme est important puisque ceux-ci sont accessibles à la prévention souvent en amont des facteurs de risque métaboliques. Estimer l’état de santé cardiovasculaire global d’une population, à partir d’un ensemble de facteurs de risque, et identifier les populations les plus à risque permet d’implémenter des interventions les plus efficaces possible à grande échelle.

C’est dans cet objectif stratégique visant à améliorer la santé cardiovasculaire de la population américaine de 20% d’ici 2020 en réduisant la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire que l’American Heart Association (AHA) a créé en 2010 un outil nommé Life’s Simple 7 130. Ce dernier permet de mesurer la santé cardiovasculaire globale chez des sujets sans antécédents de MCV, en se basant sur sept items, les plus associés au risque cardiovasculaire, combinant quatre composantes comportementales modifiables (tabac, alimentation, activité physique, corpulence), et trois autres composantes correspondant à des facteurs biologiques modifiables (glycémie à jeun, pression artérielle et cholestérol total). L’AHA explique que les avantages pour la santé de chacun de ces comportements de santé et facteurs métaboliques pris séparément ont déjà bien été établis, mais que, pour répondre à la définition complète de la santé cardiovasculaire globale, ces facteurs doivent être pris comme un ensemble. L’AHA propose ainsi un outil permettant de classer ces sept items cardiovasculaires en trois niveaux (niveau dégradé, niveau intermédiaire, niveau idéal), à partir de seuils utilisés en clinique ou correspondant aux recommandations américaines. Depuis peu, l’AHA a ajouté le sommeil aux autres facteurs de risque dans l’évaluation de la santé cardiovasculaire et a fait évoluer son outil en Life’s Essential 8 131.

À partir de la prise en compte de ces sept items cardiovasculaires, il est possible d’évaluer un niveau de santé cardiovasculaire globale à travers la construction d’un score composite. Couramment décrit en quantitatif dans un premier temps, ce score permet, après catégorisation, de classer les sujets selon des niveaux de santé cardiovasculaire : le niveau dégradé, le niveau intermédiaire et le niveau idéal.

Dans l’étude Esteban, la santé cardiovasculaire globale a été définie à partir des différents niveaux des sept items décrits plus haut. Pour chacun de ces items, la valeur 0 a été attribuée s’il atteignait le niveau faible, la valeur 1 pour le niveau intermédiaire, et enfin la valeur 2 pour le niveau idéal (annexe 3). Pour chaque individu, les valeurs de ces items ont été sommées afin d’obtenir un score individuel global de santé cardiovasculaire sur 14 points. Le score a ensuite été catégorisé (0 à 6 points : santé cardiovasculaire dégradée, 7 à 11 points : santé cardiovasculaire intermédiaire, 12 à 14 points : santé cardiovasculaire idéale).

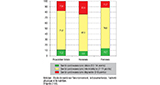

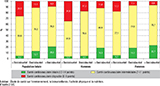

Ainsi, en France en 2015, le score de santé cardiovasculaire globale moyen dans la population était de 8,8 ± 3,2 points dans la population totale (8,4 ± 3,0 points chez les hommes et 9,2 ± 2,8 points chez les femmes). Seulement 1% des sujets avaient un niveau idéal pour tous les items (0,4% des hommes et 1,5% des femmes) ; 11,2% des sujets atteignaient un niveau de santé cardiovasculaire idéal, 71% un niveau intermédiaire et 18% un niveau dégradé (figure 7, annexe 3). Seulement 9% des hommes atteignaient un niveau de santé cardiovasculaire idéal, contre 14% des femmes.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageComme attendu, quel que soit le sexe, la prévalence de la santé cardiovasculaire idéale déclinait avec l’âge (annexe 4). De plus, chez les hommes comme chez les femmes, plus le niveau d’éducation était bas, plus la santé cardiovasculaire était dégradée (annexe 5).

Si cette approche permet d’avoir une vision intégrée des facteurs de risque dans la population, les données de 2015 nécessitent d’être mises à jour pour tenir compte des impacts de la crise Covid-19 et du confinement sur les facteurs de risque cardiovasculaire.

Limites

Par nature, ces études sont sujettes à des biais (désirabilité sociale, de mémorisation, de sélection…). Pour minimiser ces biais, différentes méthodes d’enquête ou de redressement statistique sont utilisées, mais il peut subsister des mésestimations de certains comportements connotés négativement, par exemple celui d’usage de substances illicites, mais pas exclusivement.

Conclusions

En France, seul un adulte sur dix présente une santé cardiovasculaire idéale. La prévalence des facteurs de risque comportementaux de maladies cardiovasculaires reste préoccupante. Bien que des efforts importants de prévention aient été réalisés concernant le tabac avec une diminution de la prévalence de ce facteur de risque cardiovasculaire majeur observée depuis les années 1970, il est crucial de poursuivre ces efforts, la prévalence du tabagisme restant très élevée dans la population française. Ceux-ci doivent également être étendus à d’autres facteurs de risque dont les niveaux de prévalence sont élevés.

L’écart entre les hommes et les femmes en termes de facteurs de risque tend à se réduire, souvent en raison d’une dégradation de la situation chez les femmes qui adoptent de plus en plus des comportements défavorables à leur santé. La connaissance et la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les modifications de comportement sont essentielles, y compris les mécanismes liés aux environnements de vie. Ces connaissances doivent être approfondies pour construire des interventions efficaces visant, non seulement ces facteurs de risque comportementaux, véritables leviers de la prévention cardiovasculaire, mais également le contexte sociétal, socio-économique et environnemental pour faciliter la mise en œuvre d’une prévention cardiovasculaire efficace.

Liens d’intérêt

Gérard Helft déclare avoir reçu des bourses de recherche de la Fédération française de cardiologie, Boston, Medtronic, Terumo,

Biotronik et des rémunérations en tant qu’orateur d’Astra-Zeneca, Abbott, Boehringer-Ingelheim, Bayer, Servier, Sanofi, Amgen.

Juliette Vay-Demouy déclare avoir des liens d’intérêt avec AstraZeneca, Vitalair et Boston Scientific SAS.

François Paillard déclare avoir reçu des rémunérations en tant qu’orateur de Servier et Novartis dans les deux dernières années.

Jacques Blacher déclare avoir reçu des rémunérations en tant qu’orateur de Astra-Zeneca, Bayer, ElKendi, Galapagos, Hikma,

Leurquin, Omron, Organon, Sanofi Aventis, Viiv, Vivactis et Vivoptim dans les deux dernières années.

Les autres auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.

Références

Citer cet article

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'image