Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique en France en 2022

// Epidemiology of venous thromboembolism in France

Résumé

Introduction –

L’objectif de cet article est de quantifier les événements thromboemboliques veineux survenus en France en 2022, ayant généré le motif principal d’une hospitalisation ou d’une prise en charge en unité médicale, de décrire leur prise en charge hospitalière ainsi que les actes traceurs. Cet état des lieux est décliné au niveau départemental et selon différents indicateurs sociodémographiques.

Méthodes –

Les patients âgés de 18 ans et plus hospitalisés pour une maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE) en 2022 ont été repérés à partir des données médico-administratives, et les analyses ont été stratifiées sur le type : embolie pulmonaire (EP) et thrombose veineuse profonde (TVP). La prévalence de la MVTE au 1er janvier 2023 a été définie par le nombre de personnes vivantes à cette date avec un antécédent d’hospitalisation pour MVTE ou un antécédent d’affection longue durée pour cette pathologie (2012-2022). Les taux standardisés d’incidence et de prévalence pour 100 000 habitants ont été calculés en utilisant les données de population des statistiques nationales françaises. Les patients ont été suivis jusqu’à un an après l’hospitalisation pour MVTE afin de déterminer la survie (à six mois et à un an) et les taux de traitements médicamenteux, en particulier les anticoagulants.

Résultats –

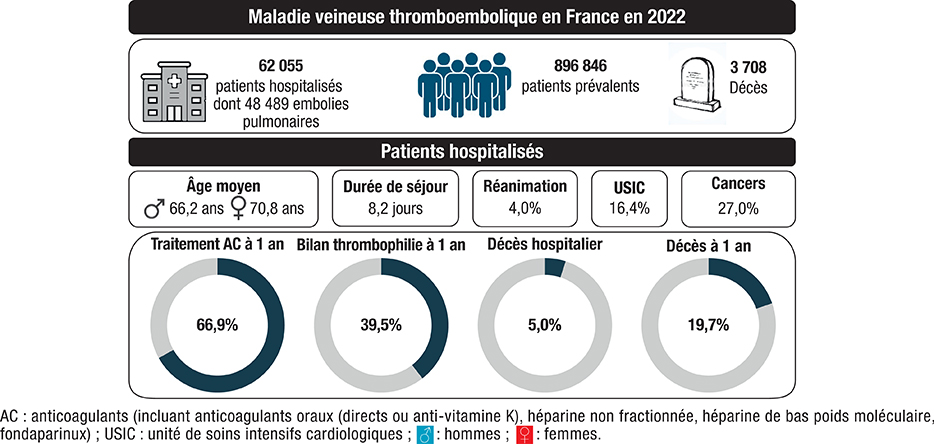

La prévalence de la MVTE au sein de la population adulte résidant en France s’élevait à 896 846 cas au 1er janvier 2023. La MVTE a été retrouvée comme diagnostic principal de l’ensemble du séjour ou d’une unité médicale chez 62 055 patients hospitalisés en 2022. Si le taux standardisé sur l’âge de patients hospitalisés était globalement 23% plus élevé chez les hommes par rapport aux femmes, cet écart était maximal avec un facteur de presque deux dans la tranche d’âge 45-64 ans. D’importants écarts ont été retrouvés entre les départements, notamment en Martinique qui présentait le taux standardisé le plus élevé de France. D’une façon générale, la prévalence des événements de santé et des circonstances susceptibles d’avoir provoqué la MVTE était importante, avec près de 30% d’antécédents de cancers et 20% d’hospitalisations prolongée en MCO dans les 3 mois précédents. Le taux de mortalité à 1 an après l’événement aigu était d’environ 20%, aussi bien pour les EP que les TVP, malgré un taux de réhospitalisation pour MVTE inférieur à 5% pour ces pathologies.

Conclusion –

Comparativement aux données épidémiologiques sur la MVTE de 2010, le taux de patients hospitalisés pour une MVTE était en augmentation en France. La prévalence importante d’antécédents de cancers chez les patients hospitalisés pour MVTE explique en partie la mortalité élevée à un an.

Abstract

Introduction –

Few epidemiological data are available for venous thromboembolism (VTE) at French national and subnational levels. The objective of this article is to quantify VTE events in France in 2022 and describe the features of hospital management and outcomes.

Methods –

Adults hospitalized for a VTE as the primary reason for hospitalization or treatment in a medical unit in 2022 were identified from medical administrative data. Data were stratified as pulmonary embolism (PE) and deep vein thrombosis (DVT), and by French department and various sociodemographic indicators. VTE prevalence at 1 January 2023 was defined as the number of people alive at that date with a history of hospitalization for VTE or a chronic long-term disease status due to VTE (2012–2022).

Results –

VTE cases reached 896,846 adults on 1 January 2023. VTE was the primary diagnosis for a hospital stay or medical unit in 62,055 patients hospitalized in 2022. The age-standardized rate of hospitalized patients was 23.0% higher for men versus women. There were considerable variations between departments of residence, while Martinique had the highest age-standardized rate. The prevalence of triggering factors was high, with almost 30% having cancer and 20% a recent long hospitalization. One-year mortality was approximately 20% for both PE and DVT, despite rehospitalization rates < 5%.

Conclusion –

The high prevalence of cancer among patients hospitalized due to VTE partly explains the high 1-year mortality. As VTE is partially avoidable, the prevention of VTE needs to be improved in France and whether thromboprophylaxis guidance is being followed should regularly be assessed.

Introduction

La maladie veineuse thrombo-embolique (MVTE) comprend la thrombose veineuse profonde (TVP), forme la plus fréquente représentant environ les deux tiers des cas issus des patients non hospitalisés, et sa principale complication, l’embolie pulmonaire (EP) 1.

Environ la moitié des événements thromboemboliques veineux sont spontanés et considérés comme idiopathiques. Au-delà des facteurs de risque innés (l’âge, le sexe, et certains troubles de la coagulation), il existe des facteurs de risque acquis modifiables tels que la chirurgie, l’immobilisation, les traumatismes, l’hospitalisation, le cancer, certaines maladies inflammatoires chroniques, certains traitements, notamment la contraception œsoprogestative et le traitement hormonal de la ménopause, la grossesse, l’obésité, et la sédentarité 2,3.

L’EP représente, une cause importante de mortalité cardiovasculaire 4,5. C’est aussi une des principales causes des décès hospitaliers évitables 4,5. Malgré des avancées importantes ces dernières années dans les traitements anti-thrombotiques (amélioration de l’efficacité et de la tolérance), à la fois en matière de prévention et de traitement des MVTE, l’épidémiologie en a été insuffisamment modifiée démontrant l’existence de marges de progression supplémentaires 6,7.

La MVTE peut être une maladie chronique associée à un risque élevé de récidive et de séquelles. Chez les survivants, les séquelles obstructives, provoquées par la sclérose survenant pendant la phase chronique, peuvent provoquer l’obstruction veineuse au niveau des membres inférieurs, de l’abdomen ou du pelvis à l’origine du syndrome post-thrombotique. Au décours d’une EP, les séquelles pulmonaires sont à l’origine de dyspnée et peuvent aboutir à une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique 2. Ces complications tardives touchent une part importante de la population générale avec un impact important en termes de handicaps et de coûts 8,9.

L’objectif de cet article est de quantifier les événements thromboemboliques veineux survenus en France en 2022, ayant généré le motif principal d’une hospitalisation ou d’une prise en charge en unité médicale, de décrire leur prise en charge hospitalière ainsi que les actes traceurs, notamment les actes d’embolectomie, assistance circulatoire (ECMO) et la pose de filtres de la veine cave, ainsi que le pronostic des patients. Cet état des lieux est décliné au niveau départemental et selon différents indicateurs sociodémographiques.

Méthodes

Source des données

Cette étude porte sur la MVTE hospitalisée à partir des données du Système national des données de santé (SNDS) dans lequel sont compilées les informations sur les hospitalisations en hôpitaux publics et privés 10. La méthodologie détaillée (description de la base de données et des indicateurs épidémiologiques) est à retrouver dans le supplément de ce numéro (1).

Identification de la maladie veineuse thromboembolique hospitalisée

À partir de la base de données des hospitalisations en médecine chirurgie obstétrique et odontologie (PMSI-MCO), une hospitalisation pour MVTE a été identifiée à partir des diagnostics principaux et reliés de la Classification international des maladies, 10e revision (CIM-10) de l’ensemble du séjour et des unités médicales alors fréquentées mentionnant une EP (code CIM-10 : I26, O882) ou une TVP (I80-I82 (sauf I80.0), O222, O223, O229, O870, O871, O879), à l’exclusion des thromboses veineuses cérébrales. Pour chaque patient hospitalisé en 2022, la première hospitalisation pour MVTE a été retenue comme hospitalisation index.

Afin de décrire le contexte de survenue de la MVTE, plusieurs informations ont été recherchées dans les trois mois précédant l’hospitalisation index : une hospitalisation pour Covid-19 confirmée par PCR ou imagerie pulmonaire via les codes CIM-10 U0710, U0711, U0712, U0714, l’existence d’une hospitalisation prolongée de trois jours ou plus, et la présence d’une chirurgie à partir des actes hospitaliers. Pour les femmes, les cas survenus dans un contexte de grossesse ou post-partum ont été repérés soit directement à partir des codes CIM-10 (O882, O222, O223, O229, O870, O871, O879), soit si un séjour pour accouchement était retrouvé dans les trois mois précédant l’hospitalisation index pour MVTE ou dans les neuf mois suivants en cas de grossesse. Les remboursements d’une contraception hormonale ou de traitement substitutif de la ménopause de toute forme à base d’œstrogène ont aussi été recherchés.

Parallèlement, plusieurs comorbidités et facteurs de risque de MVTE ont été recherchés jusqu’à cinq ans avant l’hospitalisation index à partir de l’historique des hospitalisations et des ALD pour : tous cancers, antécédents de MVTE, anomalies de la coagulation (coagulation intravasculaire disséminée chronique, déficit héréditaire d’un facteur de la coagulation, inhibiteurs de la coagulation – antithrombine, protéine C, protéine S), et maladies inflammatoires chroniques intestinales ou articulaires. Les antécédents d’obésité et de tabagisme ont également été recherchés (selon la procédure d’identification dans le SNDS décrite dans le supplément (1)), dans les cinq ans précédant ou dans les six mois suivant l’hospitalisation index pour MVTE, n’ayant pas de données hospitalières disponibles au-delà de cette limite au moment où l’étude a été conduite. D’autres caractéristiques sociodémographiques ont été relevées et sont définies également dans la méthodologie générale (1).

Lors du séjour index pour MVTE, plusieurs actes hospitaliers ont été recherchés à partir de la classification CCAM : la pose d’une ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), la pose de filtre cave (DHNF006, DHSF001, DHSF002), et une embolectomie (DFFA001, DFFA002, DFFA003) pour les EP.

Suivi

L’ensemble des patients hospitalisés pour une MVTE a été suivi jusqu’à un an après l’hospitalisation index. Les informations disponibles relatives à la mortalité hospitalière, le statut vital à 30 jours, six mois et un an, les réhospitalisations pour MVTE à six mois, la réalisation entre trois et six mois d’une échographie-doppler des veines, d’une échocardiographie, d’une scintigraphie pulmonaire ou d’un angioscanner thoracique, et la réalisation d’un bilan de thrombophilie en ville ou consultation externe à un an ont été recherchés. Les remboursements d’anticoagulants (anticoagulants oraux directs (AOD), antivitamine-K (AVK), héparine dont l’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ou de fondaparinux) ont été comptabilisés respectivement dans les trois mois, entre trois et six mois, et entre six mois et un an suivant l’hospitalisation index pour MVTE. Chacun des traitements était retenu si a minima deux délivrances à des dates différentes, ou à une seule date en cas de grand conditionnement (90 comprimés), étaient enregistrées pour chaque période considérée.

Analyses

Pour l’année 2022, le nombre de patients âgés de 18 ans et plus hospitalisés pour MVTE a été comptabilisé comme décrit ci-dessus. Les nombres de cas d’adultes prévalents d’EP et de TVP hospitalisés ont été calculés. Ont été considérés tous les patients hospitalisés avec un diagnostic hospitalier pour ces pathologies (que ce soit en diagnostic principal, relié ou associé), entre 2012 et 2022, ainsi que toutes les personnes ayant bénéficié d’une prise en charge à 100% au titre d’une affection de longue durée (ALD) pour MVTE sur cette période et vivants au 1er Janvier 2023 (voir supplément (1)).

Les taux de patients hospitalisés pour 100 000 habitants correspondants et la prévalence en pourcentage ont été calculés en divisant le nombre de cas repérés par la population française recensée en 2022 dans les statistiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Les taux ont été standardisés sur la structure d’âge de la population européenne de 2010 à des fins de comparaison.

Résultats

Patients hospitalisés

La MVTE a été retrouvée comme diagnostic principal de l’ensemble du séjour ou d’une unité médicale chez 62 055 patients hospitalisés en 2022, dont 78,1% (n=48 489) hospitalisés pour EP (tableau 1). La proportion de femmes était de 51,1% parmi l’ensemble des MVTE, et moindre parmi les TVP (49,4%). L’âge moyen au moment de l’hospitalisation pour MVTE était plus élevé chez les femmes (70,8 ans) que chez les hommes (66,2 ans), et plus élevé pour les patients avec EP (69,7 ans) que ceux avec TVP (65,0 ans). Le taux de patients hospitalisés pour MVTE pour 100 000 habitants de plus de 18 ans s’élevait à 116,2, et variait de façon importante selon l’âge et le sexe. En effet, parmi la population âgée de 18-44 ans, le taux de patients hospitalisés pour EP était similaire entre les hommes et les femmes (autour de 20/100 000) et le taux de TVP était plus élevé chez les femmes (11,0/100 000) que chez les hommes (7,8/100 000) dans cette classe d’âge. Le taux global de patients hospitalisés pour une MVTE atteignait 110,5 chez les hommes âgés de 45-64 ans contre 62,1 chez les femmes de la même catégorie d’âge, et devenait supérieur chez les femmes âgées de 85 ans et plus (520/100 000) comparativement aux hommes du même âge (488/100 000) (tableau 1).

Agrandir l'image

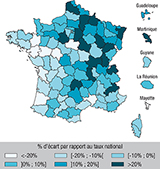

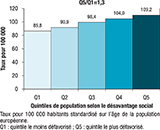

Agrandir l'imageLes taux standardisés étaient plus élevés dans les parties Nord et Est de la France, en particulier en Saône-et-Loire (138,3/100 000), dans le Jura (136,4/100 000), les Hautes-Alpes (136,4/100 000), ainsi qu’en Martinique (162,9/100 000) qui enregistrait le taux le plus élevé de France (figure 1). Le taux était 1,3 fois plus élevé parmi les patients résidant dans le quintile des communes les plus défavorisées socio-économiquement (109,2/100 000) comparativement à ceux résidant dans les communes les moins défavorisées (85,8/100 000) (figure 2).

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'imagePrévalence

Au total 896 846 adultes vivaient au 1er janvier 2023 avec un antécédent de MVTE ayant nécessité une hospitalisation ou une mise sous ALD dans les 10 ans précédents, soit une prévalence de 1,5%, dont 37,4% (n=335 701) étaient âgés de moins de 65 ans et 19,7% (n=176 474), de 85 ans et plus (tableau 1). Chez les plus de 85 ans, la prévalence de la MVTE atteignait 7,7% de la population résidant en France.

Mortalité par maladie veineuse thromboembolique

Le nombre de MVTE retrouvées en cause initiale du décès était de 3 708 en 2021 (dont 87% d’EP) correspondant à un taux standardisé sur l’âge en population adulte de 6/100 000 (tableau 1). Les différences selon l’âge et le sexe étaient similaires à celles relatives aux taux de patients hospitalisés à savoir entre 45 et 84 ans, un taux de décès plus élevé chez les hommes que chez les femmes, et au-delà de 85 ans, un taux de décès plus important chez les femmes que chez les hommes (tableau 1). Chez les hommes comme chez les femmes, l’âge était fortement associé à la mortalité par MVTE. Le taux standardisé de mortalité variait de 0,4/100 000 chez les moins de 45 ans, à 74,5/100 000 au-delà de 85 ans. Le lieu de décès (données non présentées) était dans 51,6% des cas, un établissement de santé, 30,6% le domicile, et 14,0% une maison de retraite ou un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

La comptabilisation des décès mentionnant une MVTE en cause initiale ou associée du décès, dit en causes multiples (données non présentées), donnait un nombre de décès par MVTE beaucoup plus important, de 17 176 cas, correspondant à un taux standardisé de 28/100 000 habitants. L’âge moyen des décès par MVTE était le même en cause initiale ou en cause multiple (79 ans). La répartition des lieux de décès différait pour la MVTE en cause multiple, comparativement à celle en cause initiale, avec 63,5% des décès survenant dans un établissement de santé, 19,6% au domicile, et 15,1% dans une maison de retraite ou un Ehpad.

Caractéristiques des patients hospitalisés

Les comorbidités et facteurs de risque les plus fréquemment observés parmi les patients hospitalisés pour MVTE étaient le cancer (27,0%), la présence d’une hospitalisation prolongée en MCO dans les 3 mois (19,3%), une hospitalisation avec un diagnostic de Covid-19 dans les 3 mois (9,6%), une anomalie de la coagulation déjà identifiée (6,6%), et les maladies inflammatoires chroniques (5,3%). Ces prévalences différaient en fonction de l’âge et du sexe (annexe) : chez les patients hospitalisés pour une MVTE, la prévalence du cancer augmentait entre 18-44 ans (7,5% chez les hommes et 7,7% chez les femmes) et 65-84 ans (36,7% chez les hommes et 30,5% chez les femmes). Si la proportion de femmes hospitalisées pour une MVTE sans facteur de risque provoquant majeur (hospitalisation prolongée, chirurgie, cancer) évoluait peu avec l’âge, de 49,7% parmi les 18-44 ans à 44,8% parmi les 85 ans et plus, celle des hommes hospitalisés pour une MVTE sans facteur majeur doublait entre le groupe d’âge 18-44 ans (28,3%) et celui des 85 ans et plus (56,1%). Comparativement aux patients hospitalisés pour EP, ceux hospitalisés pour une TVP présentaient plus de comorbidités majeures, avec un score de Charlson moyen de 2,7 vs 2,1, avaient plus fréquemment un cancer (31,2% vs 26,1%), un antécédent de MVTE (17,1% vs 8,7%), ou une hospitalisation prolongée récente (28,6% vs 16,8%). Parmi les moins de 60 ans, la proportion de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) était près de deux fois plus élevée parmi les patients hospitalisés pour une TVP, par rapport à ceux hospitalisés pour une EP (6,2% vs 3,3%). Plus généralement, la part des patients hospitalisés pour une MVTE bénéficiant de l’AAH était plus élevée qu’en population générale (2,5%, donnée non présentée). Chez les femmes, on comptabilisait 798 cas de MVTE survenus dans un contexte de grossesse/post-partum représentant 2,5% des cas de MVTE hospitalisée chez la femme.

Caractéristiques du séjour

La durée moyenne du séjour pour MVTE s’élevait à 8,2 jours, 8,5 jours pour les patients hospitalisés pour une EP, et 7,0 jours pour ceux hospitalisés pour une TVP (tableau 2). Une durée de séjour de moins de 48h était retrouvée chez 9,7% des EP et 21,3% des TVP. Au total, 24,7% des EP et 7,1% des TVP étaient prises en charge dans une unité de soins intensifs ou en réanimation. La proportion d’ECMO s’élevait à 0,2% des EP et 3,1% des TVP, et 19 embolectomies (<0,05%) ont été enregistrées parmi les EP. La pose d’un filtre cave a été observée pour 214 (1,6%) patients atteints de TVP et 280 (0,6%) patients atteints d’EP.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageSuivi des patients après l’hospitalisation

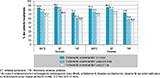

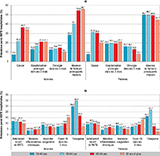

À trois mois de l’hospitalisation pour MVTE, 84,6% des hommes et 83,4% des femmes avaient reçu un traitement anticoagulant (figure 3), avec dans la majorité des cas un anticoagulant oral (76,1%), 13% des cas une HBPM, et 6,4% présentaient un changement de traitements anticoagulants, donc plusieurs classes de traitement. La proportion de patients qui conservaient un traitement anticoagulant après l’hospitalisation index avec un diagnostic principal de MVTE diminuait au cours du temps. Elle concernait 66,3% des hommes hospitalisés pour une MVTE à 1 an, et 66,9% des femmes à 1 an. Une différence de traitement était observée entre les EP et les TVP, aussi bien chez les hommes (69,6% vs 56,6%) que chez les femmes (71,4% vs 53,8%). La proportion de patients traités par anticoagulants oraux, principalement les AOD, était plus importante pour l’EP que pour la TVP, et inversement pour les HBPM (figure 4).

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'imageLa mortalité hospitalière (5,9% et 5,6% des femmes et des hommes hospitalisés pour une EP, et 2,1% et 2,4% de ceux hospitalisés pour une TVP) et la récidive de MVTE dans les 6 mois (1,3% pour les EP et 4,3% pour les TVP) étaient relativement faibles. Néanmoins, le taux de décès à 1 an atteignait 20,9% et 19,2% respectivement chez les femmes et hommes hospitalisés pour une EP, et 17,7% et 19,7% respectivement chez ceux hospitalisés pour une TVP (figure 5). La mortalité à 1 an chez les patients hospitalisés pour une MVTE, et non atteints de cancer, était de 11,5% pour les hommes et 14,1% pour les femmes. Elle atteignait 39,3% et 38,2% chez les hommes et les femmes hospitalisés pour MVTE avec un cancer (données non présentées). Parmi les survivants d’une EP à 6 mois, 17,7% des femmes et 19,2% des hommes ont eu une échocardiographie entre 3 et 6 mois après l’hospitalisation index pour EP, et 7,1% et 8,1% une scintigraphie pulmonaire ou un angioscanner (figure 5). Parmi les survivants d’une EP à 1 an, 39,4% des hommes et 34,5% des femmes ont eu un bilan de thrombophilie. Ces proportions s’élevaient à 50,1% et 46,3% respectivement parmi les patients hospitalisés pour une TVP et en vie à 1 an.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

Les patients hospitalisés pour une MVTE en diagnostic principal représentaient plus de 62 000 cas en 2022, avec une très grande majorité d’EP. Si le taux standardisé sur l’âge de patients hospitalisés était globalement 23% plus élevé chez les hommes par rapport aux femmes, cet écart était maximal avec un facteur de presque 2 dans la tranche d’âge 45-64 ans. D’importants écarts ont été retrouvés entre les départements, notamment en Martinique qui présentait le taux standardisé le plus élevé de France. D’une façon générale, la prévalence des événements de santé et des circonstances susceptibles d’avoir provoqué la MVTE était importante, avec près de 30% d’antécédents de cancers et 20% d’hospitalisation prolongée en MCO dans les trois mois précédents. Le taux de mortalité à un an après l’événement aigu était d’environ 20% aussi bien pour les EP que les TVP, malgré un taux de réhospitalisation pour MVTE inférieur à 5% pour ces pathologies.

L’évolution différentielle du taux de MVTE hospitalisée en fonction de l’âge et du sexe est bien documentée dans la littérature 11,12. Les taux de patients hospitalisés pour MVTE plus élevés chez les femmes de moins de 45 ans par rapport aux hommes du même âge s’expliquent par la présence des facteurs de risque spécifiques de la femme dans cette tranche d’âge, tels que la contraception œstro-progestative et la grossesse 11,12. Le rapport de taux de patients hospitalisés pour MVTE entre les hommes et les femmes proche de deux parmi les 45-65 ans rejoint également les observations faites dans d’autres études 11,12.

Les analyses présentées ici ne prenaient en compte que les MVTE hospitalisées en diagnostic principal du séjour ou d’un des services par lequel le patient est passé, expliquant la part largement majoritaire de l’EP, étant donné que les TVP sont majoritairement prises en charge en ville sans hospitalisation 12,13. Aussi, seuls les cas de TVP les plus sévères sont ici considérés. L’analyse des hospitalisations pour MVTE en 2010 avait conduit à dénombrer 55 000 cas de patients hospitalisés pour MVTE, avec une proportion de TVP (38,2%) plus importante que dans notre étude (21,9%) 14. Entre 2010 et 2022, le nombre de patients hospitalisés pour EP a augmenté de plus de 30% (62 055 vs 55 419), et le taux annuel correspondant a presque doublé, de 52,7 à 90,8 pour 100 000 habitants. Cette évolution pourrait s’expliquer, en partie, par l’épidémie de Covid-19, puisqu’une hospitalisation pour ce motif était retrouvée chez 9,6% des patients. Une augmentation importante du risque d’EP chez les patients infectés au SARS-CoV-2 a été largement décrite dans la littérature, y compris en France 15,16,17,18,19,20,21. Un pic d’hospitalisation pour EP et TVP a également été mis en évidence au moment de la première vague de l’épidémie 22,23. L’exposition à d’autres facteurs de risque d’EP a pu évoluer, en particulier le vieillissement de la population française, l’âge étant un facteur de risque indépendant et direct de thrombose veineuse, mais aussi un facteur de risque indirect par une augmentation du risque d’immobilisation et de chirurgie orthopédique avec l’âge 24. Entre 2010 et 2022, l’âge moyen au moment de l’hospitalisation pour EP a notamment augmenté d’un an entre l’étude réalisée par Olié et coll. 14 en 2010 et notre étude. Dans la période pré-pandémie, de nombreuses études européennes et américaines ont mis en évidence une augmentation de l’incidence de l’EP et de la TVP 25. De plus, cette augmentation du nombre d’EP est sans doute minorée, puisque certaines EP sans gravité hémodynamique sont maintenant prises en charge en ambulatoire, donc non comptabilisées dans le SNDS. Lorsque l’on considère la cause initiale du décès, une diminution de la mortalité par MVTE (à la fois en termes de nombre de cas que de taux bruts et standardisés) était observée en comparaison des données de 2010 (5 242 décès par MVTE en 2010 contre 3 708 en 2021). À l’inverse, sur la même période, une augmentation de la mortalité par MVTE en cause multiple de décès était observée (14 843 décès avec MVTE en 2010 contre 17 176 en 2021). La Covid-19 pourrait expliquer en partie ces changements, d’autant que la cause de décès par Covid-19 était remontée en cause initiale sur le certificat de décès. La létalité hospitalière était plus élevée en 2022 par rapport à 2010 pour l’EP et la TVP, aussi bien chez les hommes (5,6% des EP et 2,1% des TVP en 2022 vs 5,2% et 1,6% en 2010) que chez les femmes (5,9% des EP et 2,1% des TVP vs 5,6% et 1,1% en 2010). Cette augmentation pourrait être liée en partie à la prise en charge plus fréquente avec le temps des cas les moins sévères en ambulatoire.

Plus d’un patient hospitalisé pour MVTE sur quatre avait un antécédent de cancer ou un cancer actif au moment de l’hospitalisation pour MVTE. Si le SNDS ne permet pas d’identifier les facteurs favorisants de la MVTE, le cancer et ses traitements occupent une place prépondérante 2. L’augmentation de la prévalence des cas de cancers en France du fait d’une augmentation de l’incidence de certains cancers, mais surtout d’une amélioration constante de la survie pour de nombreuses localisations cancéreuses 26,27 pourraient expliquer la part toujours importante des MVTE liées au cancer comme c’est le cas ailleurs en Europe 28. Les patients atteints de cancers présentent en effet un risque élevé de MVTE par rapport à la population générale, du fait de l’état d’inflammation chronique et d’hypercoagulabilité associé au cancer, du risque de compression veineuse par les tumeurs solides, de la thrombogénicité de certains traitements du cancer, ou encore des chirurgies associées au cancer, de l’utilisation de cathéters veineux, et d’hospitalisation prolongée 29. Des recommandations sur l’utilisation des traitements anticoagulants chez les patients avec un cancer actif et un événement thromboembolique ont été publiées en France en 2023 et devraient permettre de réduire le risque de récidive MVTE chez ces patients 30,31.

Les taux de patients hospitalisés pour MVTE particulièrement élevés dans les parties nord et est de l’Hexagone et en Martinique pourraient ainsi être expliqués en partie par l’incidence plus élevée des cancers dans ces départements par rapport au reste de la France 32. Néanmoins, il y a peu de contrastes géographiques de l’incidence des principaux cancers en dehors de ces départements 32. Les températures plus basses dans les parties nord et est de la France constituent une autre hypothèse pour interpréter les disparités géographiques, dans la mesure où des précédents travaux ont montré l’impact de la saisonnalité sur l’incidence de la MVTE, en particulier chez les plus âgés 33. L’obésité étant un des facteurs de risque majeurs de la MVTE, les prévalences plus élevées de ce facteur dans ces zones 34 pourraient constituer une autre explication pour l’interprétation des différences d’incidence annuelle de la MVTE hospitalisée. La prévalence du tabagisme, contributeur également majeur dans l’épidémiologie de la MVTE, était pourtant environ deux fois moins élevée dans les départements d’outre-mer qu’en métropole 35. Enfin, le taux de handicap (au sens d’une forte limitation dans ses activités) le plus élevé de France était enregistré en Martinique, d’après l’enquête EHIS 2019, avec 13% de la population âgée de plus de 15 ans. Ce résultat, probablement en partie relié à la prévalence élevée de l’obésité dans ce département, pourrait également expliquer le taux de MVTE particulièrement élevé dans ce territoire 36.

La part de MVTE hospitalisée avec un antécédent récent d’hospitalisation prolongée (>3 jours) en MCO était également importante, avec près d’un patient sur cinq concerné. Des études ont mis en évidence une diminution des MVTE liées à des hospitalisations prolongées ou des chirurgies orthopédiques, grâce notamment à la prolongation de la thromboprophylaxie 37. Le nombre de cas et l’incidence des TVP hospitalisées ont diminué entre 2010 14 et 2022. La prise en charge ambulatoire de la TVP s’est accentuée en France, comme décrit aux États-Unis par exemple 13. La proportion de bénéficiaires de l’AAH avant 60 ans était plus importante parmi les patients hospitalisés pour une MVTE qu’en population générale (2,5%), montrant l’importance d’envisager de manière adaptée les indications de thromboprohylaxie chez les personnes à mobilité réduite prolongée, constituant une part importante des bénéficiaires de cette allocation avant 60 ans 38.

La mortalité à un an des patients hospitalisés pour MVTE atteignait plus de 20% aussi bien pour les EP que les TVP, et ce malgré un taux de réhospitalisation pour MVTE inférieur à 5%. Ces résultats mettent en évidence le profil très particulier des TVP prises en charge à l’hôpital, et soulignent la forte prévalence de comorbidités sévères chez ces patients.

Limites

Les analyses n’ont porté que sur la MVTE hospitalisée et codée en diagnostic principal du séjour ou de l’une des unités médicales par laquelle le patient est resté, étant donné la difficulté d’identifier les TVP et les EP traitées en ambulatoire à partir des bases de données médico-administratives du SNDS. Ces analyses n’incluaient pas les MVTE survenues au cours d’une hospitalisation pour une autre cause que la MVTE et qui n’auraient pas été transférées dans un service adéquat pour être traitées. Les données du SNDS ne permettent pas par ailleurs d’identifier si la MVTE a été induite par un facteur provoquant (antécédent de cancer, hospitalisation prolongée, etc.) ou si elle était non provoquée. Concernant les éléments diagnostiques, nous n’avons accès qu’aux bilans de thrombophilie réalisés en dehors d’une hospitalisation. D’autres limites sont inhérentes à l’utilisation du SNDS et sont détaillées dans la méthodologie générale (1). Néanmoins, très peu de données épidémiologiques sont disponibles pour la MVTE en France, y compris la MVTE hospitalisée, en dehors du SNDS. L’utilisation du SNDS, couvrant la quasi-totalité de la population française, apporte des éléments actualisés dans l’après-pandémie de Covid‑19. Elle permettra également de suivre les variations des données épidémiologiques de la MVTE au cours du temps.

Conclusion

En France en 2022, plus de 62 000 patients ont été hospitalisés pour une MVTE dont 48 000 pour une EP. Celles-ci sont en augmentation en France. La prévalence importante d’antécédents de cancers chez les patients hospitalisés pour MVTE explique en partie la mortalité importante à un an. La MVTE étant une pathologie partiellement évitable, la prévention des événements veineux thromboemboliques doit être améliorée en France, et une évaluation régulière du suivi des recommandations thrombo-prophylactiques devrait être mise en œuvre.

Tous ces indicateurs peuvent être retrouvés sur le site : https://odisse.santepubliquefrance.fr, consultable à partir du 17 mars 2025.

Liens d’intérêt

Amélie Gabet, Valérie Olié, Grégory Lailler, Clémence Grave, Philippe Tuppin, Joseph Emmerich, et Olivier Sanchez déclarent

ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.

Isabelle Mahé ne déclare pas de lien d’intérêt avec ce travail, et en dehors de ce travail, déclare des liens avec Leo Pharma,

BMS, Pfizer, Sanofi, Bayer.

Jacques Blacher déclare, en dehors de ce travail des liens avec Astra-Zeneca, Bayer, Elkendi, Hikma, Leurquin Mediolanum,

Omron, Organon, Sanofi, Vivactis, ViiV et Vivoptim.

Références

Citer cet article

Agrandir l'image

Agrandir l'image