Fréquence des facteurs de risques de carcinome hépatocellulaire en France en 2017 : étude à partir de l’appariement des informations du système national de données de santé

// Frequency of Risk factors of Hepatocellular Carcinoma in France in 2017: Study based on the matching of information from the National Health Data System

Résumé

Introduction –

Cet article présente la fréquence des hépatites virales chroniques B (HVB) et C (HVC), de la consommation excessive d’alcool et des désordres métaboliques chez les patients nouvellement diagnostiqués et hospitalisés pour carcinome hépatocellulaire (CHC) en France métropolitaine en 2017.

Matériel et méthode –

Les données proviennent du Système national de données de santé (SNDS). À l’aide des codes CIM-10, CIP/ATC/UCD et NABM, et grâce aux appariements de données, des algorithmes de sélection de patients nouvellement diagnostiqués et pris en charge pour CHC en 2017 ont été développés et la fréquence des facteurs de risque de CHC a été calculée.

Résultats –

En 2017, 7 693 nouveaux patients étaient hospitalisés pour CHC. L’âge moyen au diagnostic de CHC était 69 (écart-type : 11,2) ans. Parmi les patients avec CHC, 1 822 (23,7%) présentaient une hépatite virale chronique, dont 542 (7,0%) une HVB et 1 280 (16,6%) une HVC. La co-infection HVB-HVC était observée chez 234 (3,0%) patients. L’hépatite virale chronique était le seul facteur de risque de CHC chez 581 (7,5%) patients. Une consommation excessive d’alcool, un diabète ou un surpoids/obésité morbide était retrouvé chez 5 980 (77,7%) patients. Chacun de ces trois facteurs de risque était retrouvé seul respectivement chez 20,8%, 8,3% et 3,1% des patients avec CHC.

Discussion –

La consommation excessive d’alcool reste le facteur de risque le plus important de CHC en France. Les hépatites virales chroniques, associées ou non aux facteurs de risque non infectieux, représentaient près de 25% des facteurs de risque alors qu’elles sont évitables par la vaccination ou guérissables par les nouveaux traitements à action directe. Les résultats de cette étude contribuent à enrichir les connaissances épidémiologiques des facteurs de risque de CHC et à aider les décideurs dans l’élaboration des politiques de santé en matière de prise en charge du CHC.

Abstract

Introduction –

This article presents the frequency of chronic viral hepatitis B (HBV) and C (HCV), excessive consumption of alcohol, and metabolic disorders in inpatients newly diagnosed for hepatocellular carcinoma (HCC) in Metropolitan France in 2017.

Material and method –

Data from National Health Data System were used. Based on ICD-10 codes, drugs identification codes CIP/ATC/UCD and biological procedures codes NABM and on data matching, algorithms of selection of inpatients newly diagnosed and treated for HCC in 2017 have been developed.

Results –

In 2017, 7,693 new inpatients have been diagnosed for HCC. The mean age at HCC diagnosis was 69 (SD: 11.2) years. Among patients suffering from HCC, 1,822 (23.7%) presented a chronic viral hepatitis including 542 (7.0%) HBV and 1,280 (16.6%) HCV. HBV-HCV co-infection was observed in 234 (3.0%) patients. The chronic viral hepatitis was the only risk factor associated with HCC in 581 (7.5%) patients.

An excessive consumption of alcohol, or a diabetes, or an overweight or morbid obesity was found in 5,980 (77.7%) patients. Each of these three risk factors was found alone in respectively 20.8%, 8.3%, and 3.1% of patients with CHC.

Discussion –

Excessive alcohol consumption remains the most important risk factor for HCC in France. Chronic viral hepatitis, whether or not associated with non-infectious risk factors accounted for nearly 25% of risk, although they are preventable by vaccination or curable by new direct-acting drugs. The results of this study contribute to enriching the epidemiological knowledge of HCC risk factors and to help decision-makers in the implementation of health policies for HCC management.

Introduction

En France, 10 580 nouveaux cas de cancer primitif du foie (CPF) ont été estimés en 2018 dont 80% chez l’homme. L’incidence de ce cancer a presque triplé entre 1990 et 2018, période au cours de laquelle elle a augmenté régulièrement, avec un taux annuel moyen de 1,6% chez l’homme et 3,5% chez la femme 1. Le type morphologique le plus fréquent est le carcinome hépatocellulaire (CHC), qui est presque toujours associé à une maladie chronique du foie, le plus souvent parvenue au stade de cirrhose au moment du diagnostic. Le CPF est de très mauvais pronostic. La survie nette standardisée à cinq ans était de 15% en France en 2005-2010 2.

Dans les publications du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) relatives aux cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France 3,4, la part de cancer primitif du foie attribuable aux principaux facteurs de risque (FdR), notamment la consommation d’alcool, le tabac, le surpoids/obésité, les hépatites virales chroniques C (HVC) et B (HVB) était respectivement de 48%, 28,8%, 17,2%, 18,1% et 7,6%. Par ailleurs, le CPF est également lié à d’autres FdR comme l’aflatoxine, les désordres métaboliques, les expositions environnementales et professionnelles en lien avec l’arsenic, le chlorure de vinyle…. Les études épidémiologiques réalisées par N. Goutté et coll. et CE. Costentin et coll. à partir des données du PMSI seul 5,6 et de la cohorte prospective CHANGH 7 de patients nouvellement diagnostiqués pour CHC en France entre 2008 et 2009 ont également permis de caractériser les FdR du CHC.

Au niveau mondial, les hépatites virales chroniques représentent les causes majeures de maladie chronique du foie et donc de CHC. Elles sont perçues comme une menace majeure pour la santé publique par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui préconise leur élimination d’ici 2030. Cependant en Europe, c’est la consommation excessive d’alcool qui est le principal FdR du CHC 8.

En raison de leur gravité potentielle comme le risque d’évolution vers la cirrhose et/ou le CHC, du nombre de personnes infectées et du coût engendré par leur prise en charge, les HVB et HVC constituent un réel problème de santé publique en France 9.

Si les indicateurs de prévalence des hépatites virales chroniques et d’incidence de CPF sont régulièrement produits en France à des fins de surveillance épidémiologique, les indicateurs sur la part de ce cancer associée aux HVB, HVC et aux autres FdR ne sont produits qu’occasionnellement en raison probablement de l’indisponibilité de données exploitables en routine. Les nouveaux traitements à action directe contre le virus de l’hépatite C, dont le but est de guérir la maladie et de réduire le risque d’évolution vers le CHC, auront probablement, à moyen et long termes, un impact sur la distribution des FdR du CHC en France et ailleurs. Dans ce contexte, l’accès récent aux informations du système national de données de santé (SNDS) peut permettre, sur la base d’appariement des sources d’informations, de surveiller et de suivre en routine l’évolution des FdR du CHC chez les patients pris en charge en France.

L’objectif de cette étude était de mesurer, à partir des informations appariées du SNDS, la fréquence des FdR du CHC, en particulier celle des hépatites virales chroniques, chez les patients pris en charge pour CHC en France métropolitaine en 2017.

Matériel et méthode

Sources de données

Les données ont été extraites du SNDS qui regroupe notamment les données du programme de médicalisation du système d’information (PMSI), de l’Assurance maladie et les causes médicales de décès 10.

Les informations pseudonymisées grâce à l’identifiant individuel anonyme commun (IIAC), des données d’hospitalisation et de l’Assurance maladie ont été utilisées. L’IIAC permet de relier entre elles les différentes hospitalisations et les remboursements de soins d’un même patient.

Les données du programme de médicalisation du système d’information

Le PMSI enregistre de manière exhaustive et systématique des informations standardisées pour tout séjour dans un établissement de santé de secteur public ou privé (hospitalisation complète ou ambulatoire), au sein d’un service de médecine, chirurgie, gynécologie obstétrique (MCO), de soins de suite et de réadaptation (SSR), de psychiatrie et en hospitalisation à domicile (HAD).

Les principales informations médico-administratives disponibles sont notamment l’âge, le sexe, le code postal du lieu de résidence du patient, la date et durée du séjour, le code Finess des établissements de soins, le code des actes réalisés, les diagnostics principal (DP), relié (DR) et associés significatifs (DAS) codés à l’aide de la classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10). Jusqu’en 2009, le DP représentait le « motif de prise en charge qui a mobilisé l’essentiel de l’effort médical du soignant au cours de l’hospitalisation ». Depuis 2009, il représente le motif d’hospitalisation du patient.

Le DR représente tout diagnostic permettant d’éclairer le contexte pathologique, essentiellement lorsque le DP n’est pas lui-même une affection. Par exemple, lors de la réalisation de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie pour cancer, le DR mentionne le cancer. Les DAS sont « les diagnostics, symptômes et autres motifs de recours significatifs d’une majoration de l’effort de soins et de l’utilisation des moyens, par rapport aux DP et DR ». Il peut s’agir d’une complication du DP ou du couple DP+DR, d’une complication du traitement ou d’une affection distincte supplémentaire.

Pour cette étude, les données disponibles du PMSI MCO et HAD de la période 2005-2017 ont été utilisées.

Les données de l’Assurance maladie

Les données de l’Assurance maladie comprennent notamment des informations détaillées sur les soins remboursés (consultations, médicaments, actes de biologie médicale…), ainsi que sur les assurés sociaux, les établissements de soins, les professionnels de santé et les affections de longue durée (ALD). Les informations utilisées dans cette étude sont les ALD de la période 2005-2017 (en conformité avec les années d’hospitalisation et de prise en charge) et les remboursements des médicaments et actes de biologie médicale réalisés à l’hôpital (en activité externe) ou en médecine de ville de 2006-2017 (années disponibles dans le SNDS).

Les ALD sont un dispositif financier de l’assurance maladie permettant de prendre en charge à 100% les soins et traitements en lien avec une maladie « dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » 11. Il existe une trentaine d’ALD qui correspond à une pathologie ou une famille de pathologies. Les ALD n° 6 et 30 concernent respectivement les maladies chroniques actives du foie ou cirrhoses et le cancer. Elles comportent des informations administratives (identifiant, mois et année de naissance, sexe, code de résidence, dates d’attribution et de fin d’ALD…) et le motif médical de l’exonération codé à l’aide de la CIM-10.

En ce qui concerne le remboursement des actes de pharmacie et de biologie, le codage des traitements pharmacologiques des patients repose sur les codes CIP (code identifiant de présentation), UCD (unité commune de dispensation) ou ATC (anatomique, thérapeutique et chimique) tandis que le codage des actes biologiques comme le dosage de la charge virale des HVB et HVC repose sur les codes NABM (nomenclature des actes de biologie médicale).

Algorithmes de sélection des patients

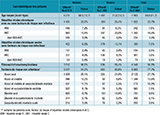

À l’aide des codes CIM-10, CIP, UCD, ATC et NABM (tableau 1), des algorithmes de sélection de nouveaux patients pris en charge pour CHC en 2017 et de patients hospitalisés et/ou pris en charge, entre 2005 et 2017, pour HVB ou HVC, fibrose ou cirrhose, consommation excessive d’alcool ou surpoids et obésité morbide ont été développés (tableau 2). Pour le diabète, nous avons utilisé l’algorithme de S. Fosse-Edorh et coll. qui permet de repérer le diabète traité pharmacologiquement 12.

La population d’étude était composée de patients domiciliés en France métropolitaine, hospitalisés en 2017 pour CHC codé en DP ou DR, sans hospitalisation entre 2012-2016 pour CHC codé en DP, DR ou DAS et sans hospitalisation en 2017 avec un code CIM-10 en DAS de cancers de l’estomac, du pancréas, du côlon-rectum, du sein, du poumon et le mélanome, qui métastasent fréquemment vers le foie.

Un appariement direct des informations sélectionnées dans les différentes sources a été réalisé à l’aide de l’IIAC. Dans la suite de l’article, les hépatites virales chroniques seront désignées par FdR infectieux, le diabète, la consommation excessive d’alcool, le surpoids et obésité morbide seront désignés par FdR non infectieux.

Analyse statistique

La population d’étude et les FdR de CHC ont été décrits d’une façon globale et selon le sexe. En ce qui concerne les FdR infectieux, deux catégories de patients ont été considérées : les patients chez lesquels l’hépatite virale chronique a été le seul FdR observé et ceux qui présentaient en plus au moins un FdR non infectieux de CHC. La contribution des sources de données au diagnostic d’hépatite virale chronique a été également décrite.

La comparaison de la moyenne d’âge des patients HVB, HVC et HVB-HVC a été réalisée à l’aide du test Anova. La valeur de p inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement significative.

Toutes les analyses ont été réalisées avec la version 7.1 du logiciel SAS® guide Enterprise (SAS. Inc).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageRésultats

Description de la population d’étude

En 2017, 7 966 nouveaux patients hospitalisés pour CHC, desquels ont été exclus 132 patients pour cancer potentiellement secondaire du foie, ont été sélectionnés dans le PMSI. Parmi les 7 834 patients avec CHC primitifs, 7 783 étaient domiciliés en France, dont 7 693 (98,2%) en métropole (figure 1), et le reste à l’étranger. Les femmes représentaient 19,3% de la population d’étude.

L’âge moyen de la population d’étude au diagnostic de CHC était de 69 (écart-type : 11,2) ans. L’âge moyen des femmes était plus élevé que celui des hommes (71 ans vs 68,5 ans) (tableau 3). Parmi la population d’étude, 6 493 (84,4%) présentaient au moins un des FdR (HVB, HVC, diabète, consommation excessive d’alcool et surpoids/obésité morbide) étudiés (figure 2) et 4 348 (56,5%) avaient été hospitalisés au moins une fois pour fibrose ou cirrhose ou complications de cirrhose entre 2005 et 2017 (tableau 3).

Fréquence des hépatites virales chroniques B et C du carcinome hépatocellulaire

Parmi la population d’étude, 1 822 (23,7%) patients présentaient une hépatite virale chronique associée ou non à un FdR non infectieux. La fréquence des HVB, HVC et co-infection HVB-HVC était respectivement de 542 (7,0%), 1 280 (16,6%) et 234 (3,0%) (tableau 3). L’âge moyen au diagnostic de CHC des patients atteints d’hépatite virale chronique était de 63,5 (écart-type : 12,1) ans. L’âge moyen au diagnostic du CHC était significativement plus élevé chez les patients avec une HVC (64,7 ans) par rapport aux patients avec une HVB (60,4 ans) et une co-infection HVB-HVC (62,2 ans) (p<0,0001).

L’hépatite virale chronique était le seul FdR de CHC chez 581 (7,5%) patients. La présence d’autres FdR était plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (tableau 3).

L’identification des patients atteints d’hépatite virale chronique reposait sur au moins deux sources de données pour 51% des patients HVB et 69% des patients HVC. La figure 3 décrit la contribution des sources de données au diagnostic des HVB et HVC.

Fréquence des facteurs de risque non infectieux du carcinome hépatocellulaire

Parmi la population d’étude, 5 980 personnes (77,7%) présentaient un FdR non infectieux avec ou sans hépatites virales chroniques. Cette proportion était plus importante chez les hommes (81,2%) que chez les femmes (60,9%) (tableau 3). Par ailleurs, la proportion d’hommes, avec ou sans hépatites virales chroniques, qui cumulaient des FdR non infectieux était plus importante que celle des femmes sauf pour le surpoids/obésité morbide (tableau 3). La consommation excessive d’alcool seule, le diabète seul et le surpoids/obésité morbide seul étaient retrouvés respectivement chez 20,8%, 8,3% et 3,1% des patients présentant un CHC (figure 2).

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'imageFrance métropolitaine, 2017

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

En croisant les informations issues des données d’hospitalisation, d’ALD, de pharmacie et de biologie du SNDS, nous avons pu mesurer la fréquence des FdR infectieux et non infectieux du CHC en France métropolitaine. Les patients des départements et régions d’outre-mer feront l’objet d’étude spécifique. Parmi les nouveaux patients hospitalisés pour CHC, 23,7% étaient atteints d’une hépatite virale chronique en majorité HVC. Au diagnostic de CHC, les patients atteints de HVC étaient plus âgés que les patients atteints de HVB. En plus des hépatites virales chroniques, les hommes plus que les femmes présentaient d’autres FdR non infectieux comme la consommation excessive d’alcool et le diabète. La consommation excessive d’alcool, le diabète et le surpoids/obésité morbide étaient présents respectivement chez 64%, 46,2% et 40,1% des patients pris en charge pour CHC.

Pour arriver à ces résultats, nous avons développé des algorithmes de sélection des patients qui reposaient sur le croisement des informations issues des séjours hospitaliers et de remboursement des actes de biologie et de pharmacie par l’Assurance maladie. Dans une étude sur la méthodologie de croisement de données médico-administratives pour la surveillance épidémiologique des cancers 13, les auteurs mentionnaient que le nombre d’années de chaînage des données du PMSI pour le repérage des cancers incidents dépendait des objectifs des études mais aussi du nombre d’années antérieures disponibles dans le matériel utilisé. En chaînant les données sur deux ans, ils avaient identifié au moins 90% de cas prévalents pour chacune des localisations cancéreuses étudiées sauf pour le sein (85%), le rein et la prostate (88%). Dans notre étude, nous avons opté pour un chaînage sur cinq ans, qui a permis d’identifier et d’exclure au moins 99% de cas prévalents de CHC en 2017.

Pour identifier les FdR infectieux et non infectieux dans la population d’étude, nous nous sommes appuyés sur l’historique de leurs hospitalisations ou de consommations de soins grâce à la combinaison ou non d’informations de plusieurs sources de données ; par exemple, en l’absence dans le matériel d’étude d’informations directes en lien avec le diagnostic de HVB et HVC, la sélection des patients diagnostiqués pour une hépatite virale chronique reposait sur le recoupement d’informations relatives aux séjours hospitaliers, à la dispensation de médicaments antiviraux traceurs et au remboursement du dosage de la charge virale. Plus le nombre de sources de données par diagnostic d’hépatite virale chronique est élevé, plus la certitude du diagnostic augmente. Ainsi, lors du traitement des données, un peu plus de 5 patients sur 10 et près de 7 patients sur 10 diagnostiqués respectivement pour HVB et HVC ont été identifiés par plus d’une source de données.

En 2018, 10 580 nouveaux cas de cancer primitif du foie ont été estimés à partir des données des registres des cancers 1. Les indicateurs par morphologie de CPF n’étant pas disponible notamment pour le CHC, il n’était pas possible de situer la fréquence du CHC observée dans cette étude par rapport aux données des registres des cancers. Cependant, les résultats observés dans les études réalisées par N. Goutté et coll. 5 et CE. Costentin et coll. 6 à partir des données de PMSI seul des années 2009-2012 ont montré que la fréquence moyenne annuelle de CHC (7 982) et des FdR comme les hépatites virales chroniques (1 559) et l’alcool (4 206) était cohérente avec celle (respectivement 7 693, 1 822 et 4 530) observée dans notre étude. L’intérêt de l’appariement du PMSI avec les sources d’ALD, de pharmacie et de biologie dans notre étude pour l’identification des patients infectés par les virus d’hépatite repose sur la confirmation des cas par d’autres sources indépendantes, la prise en compte des patients infectés par les hépatites virales et qui ont consommé des soins sans jamais avoir été hospitalisés pour hépatites avant le diagnostic et la prise en charge pour CHC.

Il est rapporté dans la littérature 14,15 que plus de 80% des CHC surviennent sur un foie cirrhotique, surtout dans les pays occidentaux 14. Dans notre étude, 56% des patients avaient été hospitalisés au moins une fois pour cirrhose ou complications de cirrhose avant le diagnostic de CHC en 2017. L’écart entre cette valeur et celle indiquée dans ces études pourrait s’expliquer par la difficulté à identifier dans le SNDS des cas de cirrhoses non diagnostiquées ou non décompensées n’ayant pas fait l’objet de séjours hospitaliers mais de suivi en ambulatoire.

Des études de modélisation sur les cancers attribuables aux infections ont été réalisées dans plusieurs pays comme la France, le Royaume-Uni et l’Australie. En France, en 2015, la part des cancers primitifs du foie attribuables aux HVB et HVC était respectivement de 7,6% et 18,1% 4. Les résultats observés dans notre étude sont cohérents avec ces valeurs mais aussi avec celles observées en Europe de l’Ouest 16 où 7% et 14% des cancers du foie étaient attribués respectivement aux HVB et HVC. Toutefois, la fréquence (23,7%) de l’ensemble des hépatites virales chroniques de CHC observée dans notre étude était supérieure à celle observée en 2010 au Royaume-Uni (15,9%) 17 et inférieure à celle observée en Australie (34,4%) la même année 18.

L’âge des patients atteints de HVC (64,7 ans) au moment du diagnostic de CHC, était plus élevé que celui des patients atteints de HVB (60,4 ans). Cette observation documentée dans les études japonaises 19,20 montrait une différence de 10 ans, plus élevée que la nôtre, entre l’âge d’apparition du CHC chez les malades porteurs de l’antigène du HVB par rapport aux malades infectés par le HVC. La différence d’âge au diagnostic de CHC entre ces deux groupes de patients est probablement le reflet de l’âge au diagnostic des hépatites virales chroniques, mais également de l’âge à la contamination, lui-même lié au mode de contamination. En effet, d’après les résultats de l’étude sur le dépistage de l’hépatite B et C en France 21, la moyenne d’âge des personnes nouvellement infectées par le HVC était de 51 ans en 2016 alors que les personnes infectées par le HVB étaient en moyenne âgées de 43 ans.

En dehors des hépatites virales chroniques, d’autres FdR non infectieux, comme la consommation excessive d’alcool, le diabète et le surpoids/obésité morbide, ont été analysés. Il a été décrit que le risque de cancer du foie augmentait en présence du diabète lorsque celui-ci était associé à d’autres FdR comme les hépatites virales chroniques, l’alcool ou la cirrhose 22. Dans notre étude, 64,1% des patients avaient une consommation excessive d’alcool, 46,2% étaient traités pour un diabète, 40,1% avaient un problème de surpoids et d’obésité morbide et 36,3% cumulaient au moins deux de ces trois FdR. Malgré son niveau élevé, la prévalence de ces FdR a été probablement sous-estimée en raison du sous-codage de ces pathologies dans le PMSI et du fait qu’elles ne concernaient que les patients ayant eu un séjour hospitalier ou qui étaient sous traitement anti diabétique.

À notre connaissance, en dehors des études de N. Goutté et coll. 5 et de CE. Costentin et coll. 6 réalisées à partir du PMSI sur le CHC, cette étude est la première à utiliser le croisement de plusieurs sources d’informations médico-administratives pour mesurer la prévalence des FdR du CHC en France. Même si les résultats observés dans cette étude sont cohérents avec ceux observés dans la littérature, les algorithmes qui ont permis d’aboutir à ces résultats doivent faire l’objet d’une validation individuelle des informations utilisées à partir de sources de données de référence comme les dossiers médicaux, ou à partir d’études spécifiques de validation qui reposent par exemple sur les données de cohorte.

La couverture nationale des sources de données utilisées, peu coûteuses en termes de mobilisation et rapidement disponibles, constitue un avantage pour leur utilisation dans la surveillance épidémiologique des maladies en général et des cancers en particulier. Ces sources complètent les données des registres de cancers qui permettent d’étalonner et de valider les indicateurs fournis et des cohortes multicentriques de CHC, notamment la cohorte CHANGH 9 et la cohorte CHIEF qui est en phase d’inclusion des patients et qui a pour objectif d’améliorer les connaissances sur le CHC en France.

Toutefois, les sources de données utilisées dans cette étude présentent des limites qu’il ne faut pas perdre de vue lors du traitement des données et de l’interprétation des résultats. En effet, ces données sont sensibles aux évolutions réglementaires de codage des actes médicaux, comme par exemple le changement de définition des codages PMSI en DP en 2009, et le déremboursement de certains médicaments ou actes biologiques. Par ailleurs, la production d’informations issues de ces sources dépend fortement de la qualité du codage, elle-même soumise à la variabilité de codage entre praticiens 23.

Conclusion

La consommation excessive d’alcool reste de loin le premier FdR de CHC en France. Les hépatites virales B et C chroniques, associées ou non aux FdR non infectieux, représentent près de 25% des FdR alors qu’elles sont évitables par la vaccination ou guérissables par les nouveaux traitements à action directe. Les résultats de cette étude contribuent à actualiser et à enrichir les connaissances épidémiologiques des FdR de CHC et à aider les décideurs dans l’élaboration des politiques de santé en matière de prise en charge du CHC.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.

Remerciements

Nous tenons à remercier toute l’équipe SOS-SNDS de Santé publique France qui a mis en place des programmes d’extraction des informations dans les bases de données du SNDS. Nous remercions également les équipes de l’Atih et de la Cnamts pour la mise à disposition des données du PMSI et de l’Assurance maladie, ainsi que la gestion quotidienne de la plateforme du SNDS qui a permis de mener à bien les analyses de cette étude.

Références

2018_11_1.html

Citer cet article

publiquefrance.fr/beh/2020/31-32/2020_31-32_5.html