Couverture totale du dépistage du cancer du sein, dans et hors programme organisé, de 2016 à 2022 en France hexagonale

// Breast cancer screening coverage within and outside the organised programme, 2016–2022, mainland France

Résumé

Introduction –

La participation au Programme national de dépistage organisé du cancer du sein (PNDOCS) est d’environ 50%. Ceci positionne la France comme un pays éloigné de la recommandation européenne de 70% de participation. Cependant, il existe un niveau élevé de dépistage du cancer du sein hors PNDOCS. L’objectif de cette étude est d’estimer le taux de couverture totale du dépistage du cancer du sein en France hexagonale de 2016 à 2022.

Méthodes –

Les données utilisées sont issues des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC), des actes de mammographies remboursés par l’Assurance maladie inclus dans le Système national des données de santé (SNDS), des estimations de population de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), et de la cartographie des maladies enregistrées du SNDS à partir des prises en charge pour cancer du sein, pour estimer le nombre des femmes non éligibles au dépistage.

Résultats –

La couverture totale est estimée à 60% en France hexagonale en 2021-2022, en légère baisse sur la période (elle était de 62% en 2016-2017), avec un recul marqué en 2019-2020. La part du dépistage hors PNDOCS parmi l’ensemble des dépistages est estimée à 18% en 2021-2022 ; elle était de 17% en 2016-2017.

Discussion –

Ces résultats indiquent qu’en France, les femmes ont un recours au dépistage du cancer du sein similaire aux autres pays européens, mais que beaucoup le font hors PNDOCS. Or, le dépistage est plus performant lorsqu’il est réalisé dans le cadre du programme organisé, en particulier parce qu’il s’accompagne d’une seconde lecture des mammographies, d’une meilleure qualité de l’ensemble de la procédure de dépistage et d’une évaluation de ses résultats.

Abstract

Introduction –

Participation in the French national organised breast cancer screening programme (PNDOCS) is approximately 50%. This places the country of France far from the European recommendation of 70% participation. However, screenings outside the program remain high. The objective of this study was to estimate overall coverage of breast cancer screening in mainland France from 2016 to 2022.

Methods –

The data used were extracted from several sources: screening tests registered by the Regional Cancer Screening Centres; mammography procedures registered in the French National Health Data System (SNDS); population estimates from the National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE); dispensed healthcare for breast cancer care and management registered in the SNDS, as a proxy for women non-eligible for screening.

Results –

Screening coverage in mainland France was estimated at 60% for 2021–2022, showing a slight decrease from 62% for the period 2016–2017, and a notable drop in 2019–2020. The proportion of screening performed outside the programme was estimated at 18% in 2021–2022 and 17% in 2016–2017.

Discussion –

These results indicate that French women have a breast cancer screening uptake similar to other European countries, with many screenings performed outside the programme. However, screening is more effective when performed inside the organised program, which offers a second mammography reading along with improved controls, screening procedures and evaluation protocols.

Introduction

Avec 61 000 cas incidents estimés en 2023 et environ 12 000 décès par an, le cancer du sein représente la cause principale de cancers féminins et la première cause de décès par cancer chez la femme en France, comme dans les autres pays industrialisés 1. Il est établi que le dépistage du cancer du sein, en particulier lorsqu’il est organisé dans le cadre d’un programme national, permet de réduire sa mortalité 2. En France, un Programme national de dépistage organisé du cancer du sein (PNDOCS) a été généralisé à tout le territoire français il y a 20 ans. Il propose, tous les deux ans, à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans, une mammographie et un examen clinique des seins, ainsi qu’un bilan diagnostic immédiat en cas d’image suspecte ou une seconde lecture par un relecteur expert en cas d’image normale 3,4. Santé publique France, dans le cadre de sa mission d’évaluation épidémiologique de ce programme, publie chaque année les résultats de la participation au PNDOCS, selon une méthodologie homogène depuis sa mise en place 3,5. Par définition, ce taux de participation ne prend pas en compte les dépistages réalisés hors PNDOCS. Il est calculé sur une population cible, sans exclusion, faute de données exhaustives et homogènes sur les femmes non éligibles au dépistage. Le taux de participation au PNDOCS est d’environ 50%, ce qui positionne la France comme un pays éloigné de la recommandation européenne de 70% de participation 6. Mais ce programme coexiste depuis toujours avec un niveau élevé de dépistage hors programme, estimé autour de 10% des femmes en 2016-2017 5,7.

L’objectif de ce travail est d’estimer un taux de couverture totale au dépistage, en incluant le recours au dépistage dans et hors PNDOCS, et en se basant sur une estimation de la population éligible excluant les femmes prises en charge pour un cancer du sein. Les variations par âge parmi les 50-74 ans, par région hexagonale (Corse incluse) et par période de deux ans entre 2016 et 2022 sont présentées.

Méthodes

Les données utilisées pour estimer la couverture totale du dépistage du cancer du sein en France hexagonale sont les dépistages organisés enregistrés par les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC), les actes de mammographies du Système national des données de santé (SNDS) remboursés par l’Assurance maladie 8,9, les estimations de population de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et la cartographie des maladies enregistrées dans le SNDS à partir des prises en charge pour cancer du sein, pour estimer le nombre des femmes non éligibles au dépistage, que nous appellerons « exclusions » du dépistage. Afin de prendre en compte le rythme des invitations au PNDOCS, le recours au dépistage a été calculé par période de deux ans, de 2016 à 2022, années disponibles dans le SNDS.

Les exclusions du dépistage d’une année sont estimées à partir du nombre de femmes prises en charge pour cancer du sein de l’année précédente. Les informations sur la prise en charge du cancer du sein d’une année n sont colligées dans le SNDS à partir de la cartographie des maladies 10. Pour le cancer du sein, deux variables agrégées sont utilisées : les cancers actifs (bénéficiant d’une affection de longue durée – ALD – pour cancer du sein débutée l’année n ou n-1 et/ou une hospitalisation pour cancer du sein l’année n ou n-1) et les cancers sous surveillance (bénéfice d’une ALD pour cancer du sein débutée avant l’année n, et/ou une hospitalisation entre n-1 et n-4). Les exclusions sont moyennées par période de deux ans.

Les informations sur le recours au dépistage proviennent de deux variables individuelles du SNDS : les mammographies bilatérales codées QEQK001 (Q1) et les mammographies de dépistages codées QEQK004 (Q4). Les Q4 représentent le recours au dépistage organisé. Les Q1 représentent à la fois des mammographies de dépistage hors programme et des mammographies réalisées en raison d’une pathologie ou de symptômes mammaires. Afin d’estimer le recours au dépistage hors programme, les femmes ayant une mammographie codée Q1 ont été sélectionnées, après exclusion des femmes prises en charge pour un cancer du sein (actif et sous surveillance) avant l’acte Q1. La mammographie Q4 est priorisée pour les femmes ayant à la fois une mammographie Q4 et Q1 sur une période de deux ans. Afin de prendre en compte le cycle des dépistages, ces effectifs ont été estimés par période de deux ans. Les effectifs de femmes ayant réalisé un dépistage dans le cadre du PNDOCS, collectés par les CRCDC et transmis à Santé publique France, ont été considérés comme des données de référence. Ces effectifs ont été comparés aux effectifs Q4 repérés dans le SNDS. Des écarts ont été observés par classe d’âge, région et période. Un coefficient de redressement a alors été calculé à partir des écarts observés, puis appliqué aux effectifs d’exclusion et de dépistage hors programme (HP) issus du SNDS.

Les données de population cible étaient celles habituellement utilisées dans le cadre de l’évaluation de la participation au PNDOCS 5,7. Une population « éligible » a été estimée en retranchant de la population cible les exclusions estimées et redressées à partir du SNDS. La couverture totale du dépistage dans et hors PNDOCS est calculée par classe d’âge, période et région hexagonale en divisant les effectifs correspondants par la population éligible.

Résultats

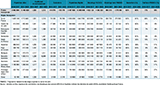

Les effectifs de population cible, les exclusions pour prises en charge pour cancer du sein, la population éligible, le recours au PNDOCS et HP, et les coefficients de redressement CRCDC/SNDS sont présentés dans le tableau. La figure 1 présente la couverture totale du dépistage et la figure 2 présente la part du HP parmi l’ensemble des dépistages du cancer du sein, par période de deux ans entre 2016 et 2022, par classe d’âge et par région de l’Hexagone.

Une baisse des écarts observés entre les données issues des CRCDC et celles extraites du SNDS, utilisés pour définir les coefficients de redressement, est observée, passant de 2,5% en 2016-2017 à 1,3% en 2021-2022. Ces écarts ont des niveaux homogènes d’une classe d’âge à l’autre. Ils sont plus hétérogènes d’une région à l’autre, les plus élevés en 2021-2022 étant observés en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca).

La couverture totale du dépistage est estimée à 62% en 2016-2017 et baisse à 60% en 2021-2022, avec un décrochage marqué en 2019-2020. La couverture totale est plus élevée pour les 50-54 ans, et plus faible pour les 70-74 ans, avec une tendance temporelle similaire d’une classe d’âge à l’autre. La baisse de couverture totale est observée dans toutes les régions. La couverture totale est la plus faible en Corse (52%), les plus élevées sont dans les Pays de la Loire (63%) et en Paca (63%). La part de dépistages hors PNDOCS est environ d’un dépistage sur 6, c’est-à-dire 17% en 2016-2017 et 18% en 2021-2022, soit en très légère augmentation sur la période. La part de dépistages hors PNDOCS est plus élevée pour les 50-54 ans, et décroît globalement avec l’âge, bien que celle des 70-74 ans soit légèrement supérieure à celle des 65-69 ans. Elle est particulièrement élevée en Île-de-France, Paca et Corse avec plus d’un tiers (37%) des dépistages effectués hors PNDOCS, et très faible en Bretagne (7%).

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

Cette analyse décrit la couverture totale du dépistage du cancer du sein chez les femmes en France hexagonale, à partir d’une estimation du recours au dépistage dans et hors PNDOCS, et de la population éligible au dépistage, c’est-à-dire après exclusion des femmes prises en charge pour cancer du sein au cours des cinq dernières années précédant la mammographie. Cette couverture est actuellement d’environ 60% en France hexagonale, ce qui se situe dans la moyenne des pays européens 6. Elle est légèrement en baisse sur la période avec un recul marqué en 2019-2020. La part du dépistage hors PNDOCS parmi l’ensemble des dépistages est estimée à 18%, en très légère augmentation sur la période récente.

En l’absence de codage spécifique dans le SNDS permettant de repérer le dépistage hors PNDOCS, l’estimation de son recours est basée sur une série d’hypothèses, et comporte des incertitudes. En effet, afin de ne pas attribuer un dépistage HP à une personne effectuant une mammographie bilatérale à la suite d’une pathologie ou à des symptômes mammaires, nous avons retiré des Q1 les femmes prises en charge pour un cancer du sein dans les cinq années précédant la mammographie. Il se peut qu’un dépistage HP soit attribué à une personne effectuant une mammographie de suivi d’une pathologie mammaire non cancéreuse. Par ailleurs, le SNDS peut inclure des erreurs de codage entre codes Q4 et Q1. L’estimation du recours au HP dans cette analyse est cependant comparable à l’estimation précédemment obtenue pour la période 2016-2017, malgré une approche sensiblement différente 11. Pour améliorer la robustesse de ces estimations il serait nécessaire de revoir la classification des mammographies et de créer un code spécifique au dépistage hors PNDOCS.

Le recours au dépistage dans et hors PNDOCS est estimé à partir des données des CRCDC et des données du SNDS, redressées par un coefficient issu d’une comparaison entre les nombres de mammographies Q4 du SNDS et de dépistages organisés collectés par les CRCDC, en considérant ces dernières données comme une référence exhaustive. Les différences d’effectifs entre ces deux bases de données se réduisent au cours du temps, illustrant l’inclusion progressive de l’ensemble des bénéficiaires de l’Assurance maladie dans le SNDS 9. L’impact de ce redressement est cependant assez faible sur l’estimation de la couverture.

Le calcul de la participation au PNDOCS était jusqu’alors basé sur une population cible issue des estimations de population de l’Insee, sans que les personnes non éligibles au PNDOCS en soient soustraites, faute de données exhaustives et homogènes permettant d’estimer le nombre de femmes concernées par un motif d’exclusion. Les exclusions prévues dans le cahier des charges français sont les suivantes : prise en charge spécifique pendant et après cancer du sein, surveillance d’une anomalie bénigne ou pathologie spécifique, facteurs de risque (génétique, familial, exposition à de très fortes doses d’irradiations thérapeutiques) 3,4. Nous avons estimé une partie de cette population non éligible à partir du nombre des femmes prises en charge pour cancer du sein, disponibles dans le SNDS. Cette prise en charge concerne les cancers actifs et sous surveillance des cinq années précédentes 10. Cette antériorité est compatible avec les pratiques de plusieurs CRCDC qui réinvitent les femmes cinq ans après un diagnostic de cancer du sein. Une antériorité plus longue pourrait également être choisie, ce qui aurait comme conséquence un nombre plus élevé d’exclusion, donc une couverture légèrement plus élevée. Il en résulte des effectifs d’exclusion représentant 4% de la population cible des 50-74 ans, variant de 3% à 6% par classe d’âge, mais très stable d’une région à l’autre. Cette population « exclue » sous-estime cependant la population non éligible puisqu’elle ne comprend ni les femmes à haut risque familial de cancer du sein, ni les femmes ayant une mammographie annuelle pour motif de surveillance radiologique. Des données sur ces femmes inéligibles au dépistage sont collectées en routine par les CRCDC, basés sur la déclaration des femmes ou des praticiens. Elles sont donc non exhaustives. Une sélection de départements suggère cependant des effectifs de l’ordre de 6%, variant de 4% à 8% par classe d’âge 7, soit légèrement supérieurs à nos estimations. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour estimer plus précisément cette population non éligible au dépistage.

Une limite de ce travail résulte d’effectifs issus de trois sources différentes : les données des CRCDC, les données du SNDS et les données de l’Insee. Nous avons procédé à des redressements pour limiter les problèmes d’hétérogénéité et d’incomplétude des données disponibles. Les résultats sont donc des estimations, qui comportent des incertitudes mais qui permettent, pour la première fois, de documenter le recours total au dépistage du cancer du sein en France. Les résultats présentés ici ne concernent que les régions hexagonales. Les départements et régions d’outre-mer (DROM) ayant certaines spécificités en termes d’épidémiologie du cancer du sein, de recours au dépistage, et de complétude de données, il sera nécessaire d’y conduire une estimation spécifique.

Nos estimations montrent que parmi les femmes ciblées par le PNDOCS, plus de 6 sur 10 réalisent un dépistage par mammographie. Malgré la mise en place du programme national depuis 20 ans, la coexistence avec un fort recours au dépistage hors programme a été tolérée, sans pour autant que des données fiables et exhaustives soient disponibles pour en estimer l’activité et la performance. Le taux de participation au PNDOCS, estimé actuellement à environ 50%, a jusqu’alors positionné la France comme un pays très éloigné de la recommandation européenne de 70%. Cela a également induit des messages récurrents sur le manque d’adhésion des femmes françaises au dépistage du cancer du sein en France. Or cette estimation de la couverture totale montre que les femmes françaises ne semblent pas moins adhérentes que les autres femmes européennes au dépistage du cancer du sein, mais qu’elles ne s’orientent pas toutes vers le PNDOCS. Les contextes régionaux contribuant à un très haut recours au dépistage hors PNDOCS devraient être étudiés, ainsi que les conséquences éventuelles sur la prise en charge des cancers du sein. Nos résultats montrent une baisse de la couverture totale du dépistage du cancer du sein avec l’âge. L’avancée en âge et les limitations fonctionnelles associées peuvent éloigner les femmes du dépistage. Il est possible également que la sous-estimation de la population non éligible au dépistage soit plus importante aux âges élevés, en raison d’un moins bon repérage dans le SNDS ou d’une moindre déclaration en ALD. Par ailleurs, on observe que la part hors PNDOCS diminue avec l’âge. Bien que les femmes soient invitées par le PNDOCS à partir de 50 ans, nous avions estimé dans une étude précédente un recours au dépistage de l’ordre de 32% chez les femmes de 40 à 44 ans, et de 40% chez celles de 45 à 49 ans 11. Un phénomène de glissement progressif vers le PNDOCS des femmes incitées à commencer un dépistage dès 40 ans semble s’opérer au fur et à mesure des invitations reçues dans le cadre du PNDOCS. Nos résultats montrent également des variations régionales de la couverture totale du dépistage du cancer du sein, mais elles sont nettement moins marquées que les variations géographiques du recours au PNDOCS 7,11. Les variations régionales du recours dans et hors PNDOCS montrent que le dépistage hors PNDOCS compense le recours au PNDOCS, avec des régions très urbaines, comme l’Île-de-France et Paca, présentant une part hors PNDOCS très importante. Il s’agit de territoires qui ont une offre et une sectorisation médicale spécifiques 11.

Enfin, nos résultats montrent une baisse de la couverture au cours du temps. Les explications avancées habituellement sur la baisse du recours au PNDOCS peuvent s’appliquer, comme la désertification médicale dans certains territoires, la baisse de l’offre médicale en sénologie et l’allongement des délais de rendez-vous. Le recul observé en 2019-2020 semble par ailleurs directement lié au Covid-19, qui a eu de fortes conséquences sur le recours au PNDOCS en lien avec la fermeture des cabinets de radiologie et la suspension des invitations au PNDOCS 7. La très légère hausse de la part du HP parmi l’ensemble des dépistages doit être interprétée avec prudence, en raison des incertitudes liées à son estimation. Il est cependant utile de rappeler aux femmes qui souhaitent réaliser un dépistage que le PNDOCS est plus performant que le dépistage hors PNDOCS, en particulier parce qu’il s’accompagne d’une seconde lecture de la mammographie et d’une meilleure qualité de la procédure.

Depuis 2024, l’Assurance maladie se charge des invitations au PNDOCS. Cela constitue un changement majeur dans l’organisation des dépistages de cancer, ce qui peut avoir des conséquences sur les données et les résultats d’évaluation du recours au dépistage. Il sera important de décrire l’ensemble de l’activité de ces dépistages, qu’il s’agisse du recours dans et hors PNDOCS, ou qu’il s’agisse des exclusions, de la population éligible et de la couverture totale.

Remerciements

Les auteurs remercient l’ensemble des CRCDC pour la qualité de leurs échanges, l’ensemble de l’équipe dépistage ainsi que Michel Vernay et Anne Moulin pour leur relecture.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.