Le fardeau de l’hypertension artérielle en France en 2021

// Burden of hypertension in France in 2021

Résumé

Introduction –

L’hypertension artérielle (HTA) est la maladie chronique la plus fréquente en France et responsable de complications cardio-neuro-vasculaires, rénales et de démence. L’objectif de cette étude était d’estimer le fardeau de l’HTA et de ses complications en France.

Méthodes –

Une méthodologie indirecte d’évaluation comparative des risques a été utilisée pour estimer les fractions attribuables (FA) en population à l’HTA pour chacune des pathologies causalement associées à l’HTA chez les adultes âgés de plus de 35 ans. Ces FA ont été appliquées aux statistiques nationales de 2021 concernant la mortalité, les hospitalisations, et la prévalence des pathologies.

Résultats –

En 2021, il a été estimé que 36,2% (intervalle de confiance à 95%, IC95%: [32,5-41,6]) des hospitalisations pour maladies cardio-neuro-vasculaires ou rénales étaient attribuables à l’HTA, soit 385 000 patients, 400 000 hospitalisations complètes et 6,2 millions de journées d’hospitalisation. Plus de 1,15 million de personnes vivaient avec une cardiopathie ischémique attribuable à l’hypertension, 1,26 million avec une maladie rénale chronique, et 358 000 avec une insuffisance cardiaque. En 2021, plus de 55 000 décès étaient attribuables à l’HTA, ce qui correspondait à 8,5% des décès survenus en France et près de 500 000 années de vie perdues.

Discussion –

Cette estimation du fardeau attribuable à l’HTA en France montre l’impact sanitaire considérable de l’HTA sur la population française et le système de soins. Afin de réduire ce fardeau, il est essentiel de mettre en œuvre des politiques de santé publique ambitieuses visant à la fois la prévention de l’HTA, son dépistage et sa prise en charge pour réduire les complications.

Abstract

Introduction –

Hypertension is the most common chronic disease in France and is responsible for cardiovascular and cerebrovascular, renal, and dementia-related complications. The aim of this study was to estimate the burden of hypertension and its complications in France.

Methods –

An indirect comparative risk assessment methodology was used to estimate the population-attributable fractions (PAFs) of hypertension for each of the conditions causally associated with hypertension in adults aged over 35 years. These PAFs were applied to national statistics from 2021 on mortality, hospitalisations, and disease prevalence.

Results –

In 2021, it was estimated that 36.2% (95% confidence interval, 95%CI: [32.5–41.6]) of hospitalisations for cardio-neurovascular or renal diseases were attributable to hypertension, representing 385,000 patients, 400,000 full hospitalizations, and 6.2 million hospital days. More than 1.15 million people were living with ischaemic heart disease attributable to hypertension, 1.26 million with chronic kidney disease, and 358,000 with heart failure. In 2021, over 55,000 deaths were attributed to hypertension, accounting for 8.5% of all deaths in France and nearly 500,000 years of life lost.

Discussion –

This estimate of the burden of hypertension in France highlights the significant health impact of hypertension on both the French population and the healthcare system. In order to reduce this burden, it is essential to implement ambitious public health policies aimed at preventing, screening, and managing hypertension to reduce its complications.

Introduction

L’hypertension artérielle (HTA) constitue un enjeu majeur de santé publique puisque dans le monde, 1,28 milliard d’adultes sont hypertendus et 9 millions de décès sont causés par l’HTA chaque année 1. L’HTA, définie par une élévation chronique de la pression artérielle, provoque des altérations du système vasculaire artériel et entraîne des lésions des organes cibles. En l’absence de prise en charge, ces lésions peuvent évoluer à bas bruit d’un stade asymptomatique à des manifestations symptomatiques graves, pouvant entraîner des pathologies cardio-neuro-vasculaires et rénales majeures 2,3.

En France, environ 30% des adultes sont hypertendus, soit 17 millions de personnes. Cependant, seuls 55% des hypertendus connaissent leur diagnostic, moins de la moitié sont traités, et moins d’un quart ont des pressions artérielles contrôlées 4,5. Ainsi, bien que la prévention et la prise en charge de l’HTA soient possibles, de nombreux hypertendus échappent au dépistage et quand ils sont diagnostiqués, ils ne sont le plus souvent pas contrôlés. De ce fait, ils présentent des risques importants de complications graves. De nombreux cas de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales chroniques (MRC) et de démences sont attribuables à la prévalence élevée d’HTA.

L’estimation du fardeau d’une maladie est un outil puissant de surveillance épidémiologique puisqu’elle prend en compte toutes les complications associées à la maladie. La quantification du fardeau de l’HTA, jamais réalisée jusqu’ici à partir de données françaises, permet ainsi d’estimer l’impact de ce facteur de risque sur l’état de santé de la population française. Cela permet de sensibiliser la population générale et les parties prenantes, et aider à la priorisation des actions de santé visant à prévenir l’apparition de l’HTA ou à limiter ses complications, pour réduire son impact sur la population.

L’objectif de cette étude était d’estimer le poids de l’HTA en termes de morbidité et de mortalité en France en 2021, et d’identifier les groupes d’âge et de sexe les plus impactés.

Méthodes

Pour répondre à cet objectif, une méthodologie indirecte d’évaluation comparative des risques (Comparative Risk Assessment) a été utilisée 6. Cette approche repose sur la combinaison de données issues de plusieurs sources : la distribution continue de la pression artérielle systolique (PAS) dans la population, les statistiques nationales des maladies cardio-neuro-vasculaires, et les risques relatifs (RR) associés à ces maladies.

Hypertension artérielle

Le niveau de PAS étant le meilleur prédicteur d’événements cardiovasculaires et rénaux après l’âge de 35 ans 7,8 et conformément aux définitions et seuils de traitement européens et français 7, l’HTA a été définie dans cette étude comme une PAS≥140 mmHg. La distribution de la PAS dans la population française a été estimée à partir de l’Enquête de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban). Cette enquête est représentative de la population nationale française grâce à sa méthodologie d’échantillonnage et les redressements réalisés par pondération et décrits dans son protocole 9. Lors de cette enquête, menée entre 2014 et 2016 sur un échantillon aléatoire de Français (2 503 adultes âgés de 18 à 74 ans et 1 104 enfants), la pression artérielle a été mesurée lors d’un examen de santé en suivant un protocole standardisé. Les données de pression artérielle ont été pondérées pour tenir compte de la conception de l’échantillon et corrigées pour tenir compte de la variabilité de la pression artérielle (avec le package « BPpack » sous R, disponible sur Github) 4. À partir de ces données, la PAS a été modélisée par sexe et par tranche d’âge de 10 ans en utilisant une distribution Gamma (figure 1). La distribution de la PAS après 75 ans a été extrapolée en supposant qu’elle était similaire à celle du groupe d’âge 65-74 ans.

Agrandir l'image

Agrandir l'imagePathologies contribuant au fardeau de l’hypertension artérielle et indicateurs associés

Pour évaluer le fardeau de l’HTA, nous avons sélectionné toutes les pathologies pour lesquelles il existe des preuves suffisantes d’une relation causale avec l’HTA. Ainsi, les pathologies retenues sont : les cardiopathies ischémiques (CPI), les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, les AVC hémorragiques, l’insuffisance cardiaque, les troubles du rythme et de la conduction cardiaque, les anévrismes de l’aorte, les artériopathies périphériques, la maladie rénale chronique (MRC), et la démence (toutes formes confondues) 8,10,11,12. Les statistiques totales nationales ont été estimées pour chacune de ces pathologies par différents indicateurs, pour l’année 2021.

Le nombre de patients hospitalisés et le nombre de séjours hospitaliers en 2021 a été obtenu à partir du Système national des données de santé (SNDS) et du Programme de médicalisation des systèmes d’information – médecine, chirurgie, obstétrique (PMSI-MCO). Des algorithmes basés sur les codes de la Classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10), indiqués en diagnostic principal ou relié du séjour hospitalier, ont été utilisés pour identifier tous les séjours correspondant aux pathologies d’intérêt. Le nombre de cas prévalents de maladies cardiovasculaires a été calculé à partir des données du SNDS, en identifiant toutes les personnes vivantes en 2021 et qui avaient eu un antécédent dans les cinq années précédentes de maladie cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire en 2021 (séjours hospitalier ou statut d’affection de longue durée). Le nombre de cas prévalents de maladie rénale chronique (MRC) a été estimé à partir d’une extrapolation des données du projet international Inside CKD 13 pour les stades 1 à 4 et des données de l’Assurance maladie pour le stade terminal (dialyse et transplantation).

Les décès ont été identifiés à partir de la cause initiale de décès mentionnée dans les certificats de décès produits par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) et disponibles dans le SNDS. Les algorithmes permettant d’identifier les différentes pathologies sont basés sur la classification des décès selon les estimations mondiales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à laquelle ont été ajoutées les catégories d’insuffisance cardiaque et « autres » 14. Les décès dus à un AVC non spécifié ont été reclassés proportionnellement comme décès dus à un AVC ischémique ou hémorragique, en fonction de la distribution observée. Les décès de cause inconnue ou non spécifiée ont été redistribués selon la méthodologie des estimations mondiales de l’OMS : les décès codés I10 (hypertension artérielle) ont été redistribués proportionnellement entre AVC ischémiques, AVC hémorragiques, CPI, MRC. Les codes CIM-10 relatifs aux symptômes, signes et états mal définis (R00-R94, R96-R99) ont été redistribués proportionnellement sur l’ensemble des décès non traumatiques par âge et sexe 14. D’autres méthodes de redistribution des décès inconnus existent mais ne sont pas présentées ici 15. Une analyse de sensibilité sans redistribution de ces décès, sur effectifs bruts, a été effectuée. Les années de vie perdues ont été calculées en multipliant le nombre de décès à chaque âge par le nombre d’années d’espérance de vie à cet âge, selon les statistiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) pour 2021.

Fractions attribuables à l’hypertension artérielle en population

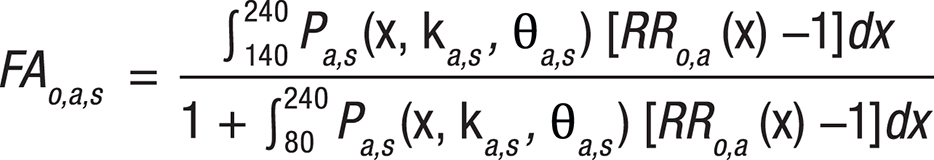

La fraction attribuable (FA) en population à l’HTA a été estimée, pour chacune des pathologies étudiées et pour chaque classe d’âge et de sexe, en utilisant la formule suivante 16,17, généralisée pour les variables continues :

où FAo,a,s est la fraction attribuable à la population pour la cause o liée à l’HTA dans le groupe d’âge a et pour le sexe s

Pa,s est la distribution continue de la PAS dans la population du groupe d’âge a et du sexe s, modélisée par une distribution Gamma avec des paramètres d’échelle et de forme spécifiques à l’âge et au sexe.

RRo,a(x) est le risque relatif pour la cause o dans le groupe d’âge a, associé à un niveau donné de PAS x, comparé à une PAS de 115 mmHg, considérée comme l’exposition théorique minimale à risque 6.

Les fonctions continues de risque relatif caractérisant la relation entre le niveau de PAS et le risque de maladie, d’hospitalisation ou de décès ont été obtenues à partir des méta-analyses les plus récentes concernant les maladies cardiovasculaires, les MRC et les démences 18,19,20. Pour les maladies cardiovasculaires et la MRC, nous avons combiné les RR de chaque âge avec les niveaux de PAS correspondants dans la même tranche d’âge. Pour la démence, le risque n’étant pas significativement associé à l’hypertension chez les personnes âgées, mais uniquement à l’hypertension en milieu de vie 10, les RR de la démence ont été combinés aux niveaux de PAS de la tranche d’âge précédente. Les FA ont été calculées en ne considérant que la contribution de la PAS≥140 mmHg, conformément aux seuils actuels pour définir l’hypertension 7.

Nombre de cas attribuables à l’hypertension artérielle

Pour chaque pathologie, le fardeau a été estimé en termes de nombre de décès, de patients hospitalisés, de séjours hospitaliers (hospitalisations complètes), de jours d’hospitalisation (incluant les hospitalisations complètes, les hospitalisations de jour et les séances), de cas prévalents et d’années de vie perdues dans la population française âgée de plus de 35 ans en 2021.

Le fardeau attribuable à l’HTA a été estimé en additionnant, pour chaque indicateur, chaque maladie associée et chaque groupe d’âge et de sexe, le produit de la fraction attribuable à la population (FA) par le nombre de cas total national, selon la formule suivante :

Où FAo,a,s est la fraction attribuable à la population pour la cause o liée à l’HTA dans le groupe d’âge a et pour le sexe s

N caso,a,s correspond au nombre total de cas de la pathologie o en France dans le groupe d’âge a et pour le sexe s.

Le nombre total de cas attribuables à l’HTA a été obtenu en additionnant les cas attribuables à l’HTA pour chaque pathologie. La FAo globale pour une pathologie donnée a été calculée en divisant le nombre d’hospitalisations pour la pathologie attribuable à l’HTA par le nombre total d’hospitalisations pour la pathologie en France.

Intervalles d’incertitude

Les intervalles d’incertitude des FA-HTA et des nombres correspondants de cas attribuables ont été estimés à l’aide de la méthode de Monte-Carlo (simulation de 1 000 échantillons), en tenant compte de la variabilité de chaque paramètre de la FA (risques relatifs et paramètres de distributions de la PAS) 21.

Résultats

Fractions attribuables à l’hypertension artérielle en population

En France, la proportion de personnes de plus de 35 ans ayant une PAS≥140 mmHg était de 23,6% [21,0-26,3] et augmentait avec l’âge et selon le sexe, passant de 2,1% [0,0-4,5] chez les femmes âgées de 35 à 44 ans à 59,8% [50,4-69,1] chez les hommes âgés de plus de 65 ans. La fraction globale des hospitalisations des pathologies cardio-neuro-vasculaires et rénales attribuable à l’HTA a été estimée à 36,2% [32,5-41,6] (figure 2a). Les pathologies présentant les FA les plus élevées étaient les CPI, les AVC et la MRC, avec 44,7% [40,8-50,6] des CPI qui étaient attribuables à l’HTA, 42,8% [38,1-48,6] des AVC hémorragiques, 38,0% [33,9-43,8] des AVC ischémiques, et 36,3% [32,4-41,8] des MRC. Bien que moins élevée, la fraction attribuable à l’HTA pour les démences atteignait 14,7% [12,2-17,0] (figure 2a).

La FA était globalement plus élevée chez les hommes (41,6% [35,7-48,6]) que chez les femmes (27,3% [23,0-33,6]). La FA des démences était deux fois plus élevée chez les hommes (20,3% [16,2-25,2]) que chez les femmes (10,8% [7,7-14,2]) (figure 2b). Les FA des maladies cardiovasculaires étaient maximales chez les patients âgés de 55 à 74 ans, et chez ceux de plus de 75 ans pour la MRC (figure 2b). Les FA estimées pour les décès et la prévalence étaient similaires à celles des hospitalisations (données non présentées).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageHospitalisations

En 2021, 391 851 [356 449-447 404] hospitalisations complètes étaient attribuables à l’HTA, dont 141 160 [128 794-160 012] pour une CPI, 58 252 [51 923-66 906] pour un AVC, 21 589 [19 310-24 916] pour une MRC et 4 912 [4 083-5 856] pour une démence (figure 3). En ajoutant à cela les hospitalisations de jour et les séances de dialyse, il a été estimé que l’HTA a été responsable en 2021 de plus de 6,2 millions de journées d’hospitalisation en France (6 206 263 [5 582 180-7 134 968]), dont 3,4 millions pour MRC (3 417 753 [3 056 644-3 936 651]). Ainsi, l’HTA a été responsable de l’hospitalisation de plus de 385 526 [351 289-438 611] patients dont 30,5% de femmes (268 044 [99 979-141 635]) et 58,4% de personnes de moins de 75 ans (224 968 [197 889-260 195]) (tableau 1).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLe fardeau hospitalier était plus élevé chez les hommes de 55 à 74 ans, avec 147 669 [132 182-167 175] hospitalisations attribuables à l’HTA dans cette population (soit 57% du fardeau de l’HTA des hommes). Chez les femmes, la part du fardeau de l’HTA était de 37% dans cette tranche d’âge (43 218 [37 478-50 975] hospitalisations) et était plus élevée après 75 ans, avec 58% des hospitalisations attribuables à l’HTA chez la femme qui survenaient après 75 ans (68 066 [57 682-82 893] hospitalisations) (tableau 1).

Agrandir l'image

Agrandir l'imagePrévalence

En 2021, 1,15 million de Français [1,04-1,31]) vivaient avec une CPI attribuable à l’hypertension, soit 2,9% de la population de plus de 35 ans. Il a également été estimé que 452 115 [402 657-519 279] personnes vivaient avec un antécédent d’AVC attribuable à l’HTA (1,14% de la population de plus de 35 ans), 358 033 [324 852-416 317] personnes vivaient avec une insuffisance cardiaque (0,90%) et 190 545 [155 422-230 886] personnes vivaient avec une démence (0,48%) attribuables à l’hypertension (tableau 2).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageMortalité

En 2021, 184 059 décès sont survenus chez des personnes de plus de 35 ans du fait d’une maladie cardio-neuro-vasculaire ou rénale, soit 28% de la mortalité totale en France. Parmi ces décès, 30% étaient attribuables à l’HTA, soit 55 280 [48 349-64 793] décès, représentant 8,5% de la mortalité totale en France (tableau 1, figure 4a). Cette mortalité était plus élevée chez les hommes avec 30 642 [26 543-35 565] décès attribuables à l’HTA (9,6% des décès des hommes) et 24 638 [21 004-29 373] décès attribuables à l’HTA chez les femmes (7,4% des décès des femmes). Un tiers (31,9%) des décès attribuables à l’HTA chez l’homme survenaient avant 75 ans (10,7% chez la femme) (tableau 1). La principale cause de décès attribuable à l’HTA était la CPI chez les individus âgés de 35 à 64 ans, et la CPI, les AVC et la démence chez les personnes de plus de 75 ans (données non présentées). L’analyse de sensibilité, effectuée sur effectifs bruts, sans redistribution des décès, aboutit à un nombre minimal de décès attribuables à l’hypertension de 49 015 [42 831-57417]. En tenant compte de l’âge au décès, l’HTA a causé 498 052 [447 626-571 297] années de vie perdues en France, principalement du fait des cardiopathies ischémiques et des AVC (figure 4b).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

Cette étude met en évidence le fardeau majeur causé par l’HTA sur la morbi-mortalité de la population française ainsi que sur le système de soins. En 2021, l’HTA a été responsable de plus de 55 000 décès en France, près de 500 000 années de vie perdues, 400 000 hospitalisations et plus de 6 millions de journées d’hospitalisation. Il a également été estimé que 1,15 million de Français vivaient avec une maladie coronarienne, 1,26 million avec une MRC, et 190 000 personnes présentaient une démence attribuable à l’HTA. Cette étude a mis en évidence des différences en termes d’impact de l’HTA en fonction de l’âge et du sexe, avec une part du fardeau importante chez les personnes âgées de 55-74 ans, mais également un nombre non négligeable de cas avant 55 ans.

Nos estimations des FA étaient concordantes avec les estimations internationales. Le Global Burden of Diseases retrouvait des FA similaires aux nôtres pour les maladies cardiovasculaires (CVD) et les MRC, mais n’avait pas étudié la FA liée à la démence 12. Peu d’études ont inclus la démence dans l’évaluation du fardeau global de l’hypertension. Le lien entre HTA et démence a longtemps été controversé, mais les études récentes ont clairement montré cette association et sa réversibilité 10,22. Une étude américaine a montré que l’hypertension à mi-vie était l’un des facteurs de risque modifiables de démence avec la plus forte FA (20%), aux côtés de l’obésité à mi-vie (21%) et de l’inactivité physique (20%) 23. Mulligan et coll. ont récemment estimé la FA dans la démence à 15% dans le monde et 18% en Europe (19% chez les hommes contre 16% chez les femmes) 24. Dans la présente étude, nous avons inclus l’ensemble des complications cardio-neuro-vasculaires et rénales, y compris la démence afin d’estimer le fardeau global de l’HTA.

L’HTA représente un fardeau majeur pour le système hospitalier, avec près de 400 000 hospitalisations complètes attribuables à l’HTA. Ces hospitalisations mobilisent une quantité importante de ressources et représentent un coût majeur pour le système de santé français. L’HTA a un poids également important sur le secteur ambulatoire, notamment du fait des dialyses des MRC attribuables à l’HTA. Cela souligne l’importance d’un dépistage précoce de la MRC chez les patients hypertendus afin de ralentir la progression de la MRC 25.

L’étude a également confirmé des disparités démographiques dans le fardeau de l’hypertension et identifié les populations pour lesquelles des actions de prévention primaire et secondaire permettraient d’obtenir un bénéfice significatif à l’échelle nationale. Du fait de risques relatifs importants chez les jeunes 19,26 et malgré une prévalence de l’HTA augmentant avec l’âge, la FA des maladies cardiovasculaires était la plus importante chez les individus âgés de 55 à 74 ans. La FA était également supérieure chez les hommes par rapport aux femmes, du fait d’une prévalence de l’HTA plus élevée chez eux, ainsi qu’à une moindre connaissance et un moins bon contrôle de l’HTA chez les hommes par rapport aux femmes 5. Une part de l’importante mortalité attribuable à l’HTA observée notamment chez les hommes de moins de 75 ans pourrait ainsi être évitée par une amélioration du contrôle de leur HTA.

Dans notre étude, près d’un quart des Français de plus de 35 ans présentaient une PAS supérieure à 140 mmHg, les exposant à un risque accru de complications cardiovasculaires 12. La réduction du fardeau de l’HTA repose à la fois sur la prévention primaire — en promouvant un mode de vie sain pour prévenir son apparition ou réduire la pression artérielle chez les personnes hypertendues — et sur le dépistage, l’information et la prise en charge thérapeutique des patients. En France, environ 45% des adultes hypertendus ignorent leur diagnostic et 53% ne sont pas traités. Ces indicateurs restent globalement stables depuis plus d’une décennie 5, voire avec une tendance à la baisse en ce qui concerne les taux de traitement 27. À l’inverse, certains pays d’Europe et d’Amérique du Nord ont amélioré significativement ces indicateurs, atteignant 80% de connaissance du diagnostic et 65% de traitement 28,29. Il existe donc en France des marges de progression importantes, de la prévention à la prise en charge, pour réduire durablement le fardeau de l’HTA et de ses complications.

Forces et limites

Cette étude a estimé le fardeau de l’HTA en France en utilisant des données nationales précises et robustes. L’étude Esteban, utilisée pour la distribution de la pression artérielle systolique dans la population, est représentative de la population française et repose sur une mesure standardisée de la pression artérielle, ce qui en fait la source de données la plus appropriée pour cette estimation. Cependant, ne comprenant que des personnes âgées de 75 ans ou moins, nous avons dû extrapoler les distributions de PAS de la tranche d’âge 65-74 ans à celles de plus de 75 ans. Étant donné que la prévalence de l’HTA augmente avec l’âge, elle pourrait être plus élevée chez les personnes de plus de 75 ans. Cependant, ces patients, souvent en moins bonne santé que les non-hypertendus, pourraient également présenter un taux de mortalité plus élevé. De plus, nous avons utilisé une approche indirecte pour estimer le fardeau, en combinant des informations provenant de différentes sources puisqu’aucune ne contient l’ensemble des informations. Cependant, chacune des sources utilisées contenaient les données les plus fiables et exhaustives pour estimer le fardeau à l’échelle nationale. Nos algorithmes d’identification des pathologies s’appuyant sur les diagnostics hospitaliers, certaines pathologies, telles que les AVC et les CPI, sont identifiées de manière fiable 30. À l’inverse, certaines pathologies comme les artériopathies périphériques ne sont pas identifiées de manière exhaustive dans le SNDS. En conséquence, une légère sous-estimation du fardeau de l’HTA dans cette étude est possible. Pour limiter cela, nous avons utilisé d’autres données de cohorte française pour estimer la prévalence de la démence et des MRC, sous-estimée dans le SNDS 31. Enfin, bien que la MRC puisse être considérée comme une complication de l’HTA, elle peut également être une cause de l’HTA 25,32. Dans notre étude épidémiologique, nous ne pouvions pas identifier les différents types de MRC.

L’hypertension systolique a été utilisée comme un proxy de l’HTA puisqu’elle est le meilleur prédicteur des événements cardiovasculaires et rénaux après l’âge de 35 ans 8,33. Contrairement aux autres études sur le sujet, nous avons utilisé la PAS en continu, et non en variable binaire, afin de quantifier précisément l’augmentation du risque de complications en fonction du niveau PAS. Bien qu’une augmentation du risque de complications existe dès 115 mmHg, nous avons estimé le fardeau de l’HTA pour des pressions artérielles systoliques supérieures à 140 mmHg, puisqu’il s’agit du seuil de diagnostic et de prise en charge le plus classique.

Enfin, la présence et l’interaction d’autres facteurs de risque peuvent influencer l’incidence de l’HTA et des maladies cardio-neuro-vasculaires et rénales 34,35, dont l’effet n’a pas pu être quantifié dans notre étude.

Conclusion et perspectives

L’HTA est responsable de plus de 55 000 décès, de près de 500 000 années de vie perdues, de 400 000 hospitalisations et de millions de cas de maladies cardio-neuro-vasculaires et rénales prévalentes en population. Ce fardeau engendre d’importants besoins hospitaliers et en soins de prévention secondaire sur le long terme. Des mesures de prévention primaire visant à réduire l’incidence de l’hypertension, ainsi que des mesures de prévention secondaire visant à contrôler les HTA grâce à une meilleure sensibilisation, et une amélioration des taux de dépistage et de traitements efficaces, permettraient de réduire les complications de l’HTA. Une marge d’amélioration existe en France à tous les niveaux. Il semble essentiel de mettre en œuvre des politiques de santé publique ambitieuses afin de réduire le fardeau de l’HTA.

Remerciements

Les auteurs remercient la Fondation Cœur et Recherche. Les auteurs remercient également Patrice Antoine pour avoir mis à disposition les données du Registre des AVC de Dijon. Les auteurs remercient également les registres des AVC de Lille pour la mise à disposition des données.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.