Agir en faveur de la littératie en santé en périnatalité en Île-de-France : description des différents profils des femmes enceintes

// Promoting health literacy in perinatal care in Île-de-France: Description of pregnant womens’ profiles

Résumé

Introduction –

Dans le cadre de son programme de réduction de la mortalité infantile (Rémi), l’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS IDF) a lancé le projet « Agir en faveur de la littératie en santé en périnatalité ». L’objectif de cet article est de décrire les différents profils de littératie en santé des femmes enceintes franciliennes.

Méthode –

L’étude s’est appuyée sur le Health Literacy Questionnaire (HLQ, 9 échelles, 44 questions) couplé à une analyse sociodémographique. Trois maternités et un centre de protection maternelle et infantile (PMI) issus de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ont interrogé des femmes enceintes entre octobre 2023 et mars 2024.

Résultats –

À partir des 611 questionnaires renseignés, les résultats montrent que les échelles avec les scores les plus bas sont « Naviguer dans le système de santé » et « Disposer d’informations suffisantes pour gérer sa santé ». L’analyse statistique a révélé douze profils variés de littératie en santé chez les femmes enceintes franciliennes. Cinq profils concentrent les plus grandes difficultés (34%). La littératie tend à suivre un gradient social. Cependant, même avec un niveau de littératie élevé, des femmes présentent des faiblesses dans certaines échelles.

Conclusion –

La littératie en santé est considérée comme un déterminant crucial de la santé. Il semble nécessaire de développer des stratégies d’intervention visant à promouvoir des environnements pro-littératie en santé, adaptés à l’ensemble des profils des femmes, dans une logique de responsabilité collective pour lutter contre les inégalités de santé.

Abstract

Introduction –

As part of its program to reduce infant mortality (Rémi), the French Île-de-France Regional Health Agency (ARS IDF) launched the project “Agir en faveur de la littératie en santé en périnatalité” (Promoting health literacy in perinatal care). The aim of this article is to describe the different health literacy profiles of pregnant women in the Île-de-France region (France).

Method –

The study was based on the Health Literacy Questionnaire (HLQ, 9 scales, 44 questions) combined with a sociodemographic analysis. Three maternity wards and a maternal and child health centre (PMI) unit located in three French departments surveyed pregnant women between October 2023 and March 2024.

Results –

Results based on 611 completed questionnaires show that HLQ scales with the lowest scores are “Navigating the healthcare system” and “Having sufficient information to manage one’s health”. Statistical analysis revealed twelve different health literacy profiles among pregnant women in the Paris region. Five profiles account for the greatest difficulties (34%). Literacy tends to follow a social gradient. However, even with a high level of literacy, some women show weaknesses in certain scales.

Conclusion –

Health literacy is considered a crucial health determinant. It seems necessary to develop intervention strategies aimed at promoting health literacy-friendly environments, tailored to all women’s profiles, as part of a collective responsibility to fight health inequalities.

Introduction

La littératie en santé représente la capacité d’accéder à l’information, de la comprendre, de l’évaluer et de la communiquer, afin de promouvoir, maintenir et améliorer sa santé dans divers milieux et tout au long de sa vie 1.

Des recherches récentes démontrent qu’il existe d’importantes inégalités dans cette capacité à agir face à un système de santé complexe 2. La littératie en santé influence divers aspects des soins de santé, tels que l’adhésion aux traitements, la prévention des maladies, et l’utilisation des services de santé 3. Par exemple, avoir un niveau de littératie en santé élevé permet une participation plus active aux soins, une meilleure compréhension des explications médicales et une meilleure gestion des maladies chroniques. C’est donc un élément majeur des stratégies qui renforcent la capacité d’agir des usagers 4. Par ailleurs, un faible niveau de littératie en santé est associé à davantage d’hospitalisations, de recours aux services d’urgence et à une mauvaise gestion des maladies chroniques, et entraîne aussi des coûts de santé plus élevés 5.

Ainsi, renforcer la littératie en santé constitue un enjeu majeur de santé publique, pour que chaque individu puisse prendre en charge au mieux sa santé, mais aussi pour contribuer à réduire les inégalités sociales de santé.

L’Île-de-France (IDF) se caractérise par une mortalité infantile et périnatale plus élevée qu’en France métropolitaine. Améliorer les indicateurs de périnatalité est une priorité de l’Agence régionale de santé (ARS), réaffirmée dans le Plan régional de santé (PRS) 2023-2028. Elle s’appuie sur le renforcement d’un programme de réduction de la mortalité infantile (Rémi), initié dès 2012 6, qui intègre notamment plusieurs actions visant à soutenir la capacité d’agir des femmes enceintes et à améliorer les parcours en santé périnatale.

C’est dans ce programme que s’inscrit le projet francilien « Agir en faveur de la littératie en santé en périnatalité » qui se déroule d’octobre 2023 à fin 2025. L’objectif principal de ce projet est d’identifier des profils de littératie en santé de femmes enceintes franciliennes, d’évaluer leurs besoins au regard de leur niveau de littératie, puis de proposer des stratégies adaptées. C’est cette première phase de description des niveaux de littératie qui fait l’objet du présent article.

Méthode

Application de la méthode Ophelia

Cette étude s’appuie sur la méthodologie Optimising Health Literacy and Access (Ophelia) 7, qui a été développée par des chercheurs australiens et a récemment été appliquée dans un contexte français 8,9. Le projet est structuré en trois phases : 1) décrire les profils de littératie en santé des femmes enceintes, 2) élaborer un plan d’actions pour améliorer la littératie en santé, 3) mettre en œuvre et évaluer les actions.

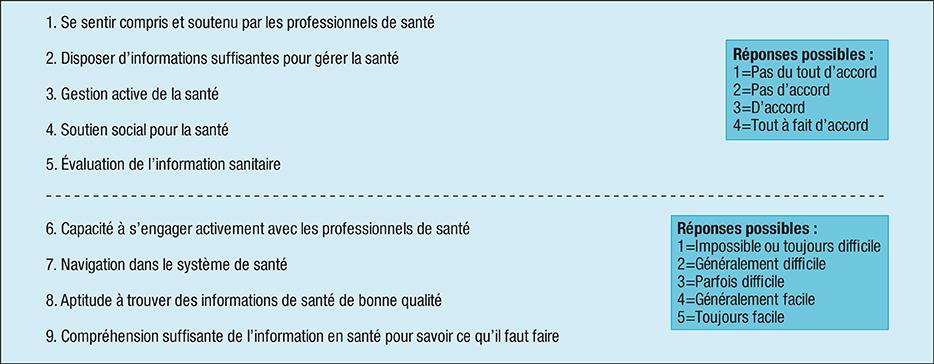

Les femmes enceintes ont été interrogées via le Health Literacy Questionnaire (HLQ), auto-questionnaire mesurant le niveau de littératie en santé, à partir des perceptions des personnes interrogées et de leurs capacités à évoluer au sein de leur environnement. C’est un questionnaire multidimensionnel, aux propriétés psychométriques validées 10. Il est considéré comme un Proms générique (Patient-reported outcomes measures). Son accès est soumis à licence. Il se compose de 44 questions courtes avec un vocabulaire simple, réparties en neuf échelles indépendantes. Les réponses sont au format d’une échelle de Likert à quatre ou cinq propositions permettant un système de notation sémantique (score de 1 à 4 ou 5) (encadré 1). Un score par échelle est ainsi calculé permettant d’identifier les forces et faiblesses en littératie en santé. Afin de décrire la population des femmes, 12 questions sociodémographiques ont été ajoutées.

Une solution numérique a été utilisée pour le remplissage du questionnaire permettant un calcul automatisé des scores par patiente pour chaque échelle. Deux modes de remplissage étaient possibles : lors du passage des femmes dans la structure de santé, avec appui si besoin d’un professionnel et éventuellement d’un interprète ; ou en autonomie. L’exhaustivité des réponses était requise pour qu’une patiente puisse valider le questionnaire.

Recrutement des patientes enceintes

Le recrutement a eu lieu entre octobre 2023 et mars 2024 au sein de quatre structures de santé volontaires pour intégrer le projet : trois hôpitaux et un centre de protection maternelle et infantile (PMI) localisés dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

Ces structures sont implantées dans des territoires présentant des indicateurs de mortalité infantile et périnatale défavorables, dans lesquels le programme Rémi est déjà déployé. Elles ont une patientèle socialement en difficulté, et leurs équipes sont expérimentées dans la prise en charge des vulnérabilités.

Un consentement libre et éclairé à la participation de l’enquête a été recueilli auprès des patientes préalablement au remplissage du questionnaire. Afin de faciliter la participation des femmes notamment les plus vulnérables, un accompagnement au remplissage par un professionnel de santé ou une médiatrice en santé leur a été systématiquement proposé. Le questionnaire était disponible en huit langues (parmi la liste des traductions du questionnaire HLQ validées disponibles : français 11, anglais, arabe, roumain, bambara, yoruba, twi, chinois) et le recours à un interprète pratiquant les langues citées était possible.

Analyse des données

Les données ont été analysées par le département données et études en santé de l’ARS IDF au moyen du logiciel R® version 4.3.2. Les caractéristiques sociodémographiques des femmes ont été décrites.

Afin d’identifier différents profils de littératie en santé, les réponses au HLQ ont été analysées par classification ascendante hiérarchique (méthode de Ward). Plusieurs solutions de clustering, de trois à 14 groupes, ont été testées afin de déterminer le nombre optimal de clusters, en s’appuyant sur l’homogénéité des scores HLQ et les caractéristiques sociodémographiques au sein de chaque groupe. Ces regroupements de femmes présentant des profils similaires sont appelés « solutions de clustering » dans la suite de l’article.

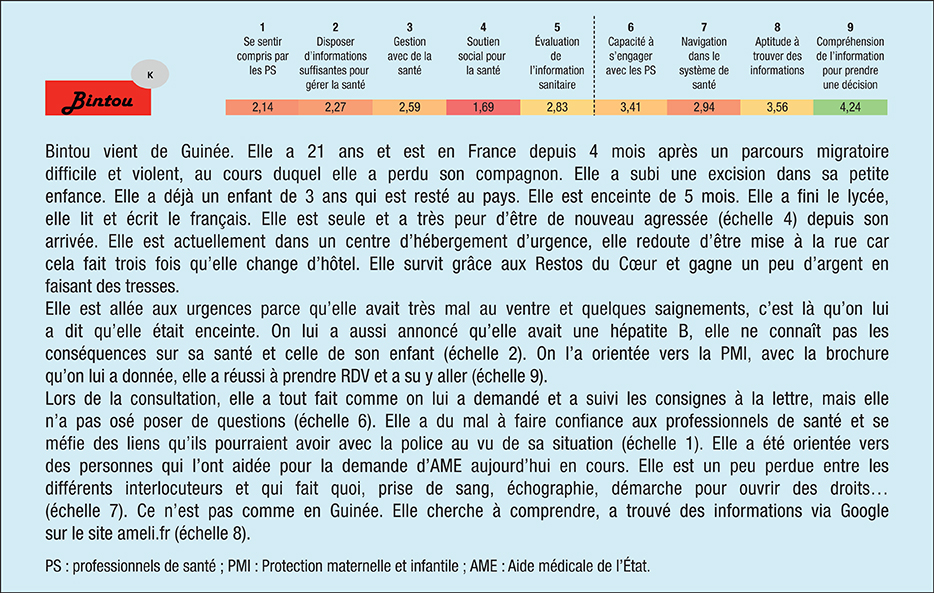

Élaboration des vignettes – des chiffres à la vraie vie

En suivant la méthode Ophelia, les groupes présentant les niveaux de littératie en santé les plus faibles ont été transposés en vignettes. Il s’agit d’une brève description d’une personne fictive, représentative du groupe, qui permet de rendre les résultats plus concrets et plus faciles à appréhender par les partenaires lors de l’élaboration du plan d’actions. Dans ce projet, cinq vignettes ont ainsi été produites dans la perspective d’identifier des interventions pertinentes au regard des besoins particuliers de chaque profil par les professionnels.

La rédaction des vignettes s’est faite en trois étapes pour chacun des cinq clusters :

–d’abord la traduction concrète des scores HLQ par échelle, en s’appuyant sur un tableau de signification des faibles et hauts niveaux de littératie en santé 12, puis une synthèse des données sociodémographiques permettant la comparaison entre le sous-groupe et l’échantillon global. Par exemple avec l’échelle 1 « Se sentir compris par les professionnels de santé » : un score de 2,14 signifie que les femmes ont répondu majoritairement « pas d’accord » aux questions, ce qui peut être traduit par un niveau faible, soit : « Les personnes qui sont faibles sur ce domaine sont incapables de s’engager avec les médecins et d’autres professionnels de santé. Elles n’ont pas de professionnel de santé régulier et/ou ont des difficultés à faire confiance à des professionnels de santé comme sources d’informations et/ou de conseils » ;

–en atelier avec des représentants des quatre structures, la création d’une vignette de femme à partir des données préparées (en étape 1) et d’éléments d’histoires de vie issus des témoignages des professionnels ayant participé au recueil des questionnaires et accompagnant des femmes au quotidien ;

–enfin, la relecture des vignettes auprès des équipes élargies des quatre structures engagées a donné lieu à quelques ajustements afin de s’assurer de la vraisemblance du récit et de la représentativité de la population.

Résultats

Participation

Les quatre structures ont administré les questionnaires aux femmes présentes physiquement en salle d’attente ou au cours d’une consultation. Au total, 611 questionnaires ont été recueillis. Le temps de remplissage variait de 15 à 45 minutes selon les difficultés de compréhension rencontrées par les patientes. L’aide d’un médiateur en santé pour faciliter la lecture et la compréhension des questions a concerné 22% des femmes. Le recours à l’interprétariat a été nécessaire pour 6% des répondantes, et 4% des questionnaires ont été renseignés dans une langue étrangère.

Description des patientes

Les patientes étaient majoritairement âgées de 30 ans ou plus (56%). Une femme sur deux est française née en France. Les femmes ont une couverture sociale et une mutuelle dans 68% des cas. Elles ont le plus souvent déjà des enfants (64%) et vivent en couple (81%). Elles ont un niveau d’études supérieures dans 53% des cas.

Près de la moitié des femmes (49%) estiment leur situation financière « juste ou compliquée ». Par ailleurs, 48% des femmes exercent un emploi. Enfin, 7,3% des femmes sont en hébergement très précaire (hébergement d’urgence, à la rue, en squat). Une sélection des caractéristiques sociodémographiques est présentée dans le tableau 1. L’ensemble des caractéristiques est disponible en annexe.

Résultats des scores HLQ et analyse par clusters

Le tableau 2 décrit les scores obtenus sur les échelles 1 à 9 du questionnaires HLQ pour la solution à 12 clusters et indique le score moyen de chaque échelle pour la totalité de l’échantillon. Cette solution a été retenue car elle a permis de mettre en évidence des profils spécifiques (groupe B, H et K) qui n’apparaissaient pas sur les solutions de clustering inférieures.

L’analyse montre que les échelles qui obtiennent les scores moyens les plus élevés sont : l’échelle 4 « Soutien social » (3,24/4), l’échelle 9 « Compréhension de l’information pour prendre une décision » (3,95/5) et l’échelle 6 « Capacité à s’engager avec les professionnels de santé » (3,89/5).

Les échelles avec les scores les plus bas sont l’échelle 7 « Navigation dans le système de santé » (3,55/5) et l’échelle 2 « Disposer d’informations suffisantes pour gérer sa santé » (2,96/4).

Selon les clusters, il apparaît que certaines échelles se démarquent avec de moins bons résultats y compris dans les sous-groupes ayant les plus hauts scores de littératie en santé. Le groupe B a ainsi la particularité d’avoir pour l’échelle 1 « Se sentir compris par les professionnels de santé » un score inférieur à la moyenne (2,89 vs 3,03) alors que les scores des autres échelles font partie des plus élevés.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageParmi les 12 groupes, cinq concentrent des difficultés en termes de littératie. Ainsi les groupes H, I, J, K et L ont des résultats situés sous la moyenne de l’échantillon pour l’ensemble des échelles (sauf le groupe H qui est au-dessus de la moyenne pour l’échelle 9). Une sélection des caractéristiques sociodémographiques par groupe est présentée dans le tableau 3.

Ces cinq groupes ont été retenus pour l’élaboration de vignettes, dans la perspective de l’élaboration du plan d’actions (phase 2 du projet). Ils correspondent à 34% de l’échantillon et sont représentés dans chacune des quatre structures pilotes.

Exemple du passage d’un cluster à une vignette

Le groupe K concerne 3% des répondantes (16 femmes). Il évoque aux professionnels un profil de femmes ayant migré récemment : elles sont les plus jeunes (29 ans), plus fréquemment célibataires, plus souvent concernées par l’hébergement précaire (19%), l’absence de droit ou bénéficiaire de l’Aide médicale de l’État (AME) (25%) et une situation financière jugée difficile (81%). Elles ont fait peu d’études (56% d’entre elles se sont arrêtées au secondaire ou avant). Le groupe K enregistre le moins bon score de l’échantillon pour le soutien social (1,69/4), ce qui atteste d’un grand sentiment d’isolement. Ce groupe présente cependant un très bon score pour la capacité à prendre des décisions en fonction des informations écrites comprises (4,24/5).

Cela a conduit à la rédaction de la vignette présentant la situation d’une femme prénommée « Bintou » (encadré 2).

Discussion

L’enquête nationale périnatale (ENP) 2021 13 avait pour la première fois intégré l’évaluation de la littératie en santé via l’échelle 6 « Capacité des femmes à s’engager avec les professionnels de santé » du HLQ. Dans notre échantillon, cette échelle avait un score élevé (3,89/5) tout comme l’était celui de l’ENP (4,5/5) indiquant globalement un bon niveau. Cette échelle paraît donc peu discriminante pour évaluer le niveau de littératie en santé. Bien que chronophage, l’administration de l’intégralité du HLQ, a permis d’identifier les dimensions pour lesquelles les femmes estimaient avoir le plus de difficultés. Certains groupes concentraient des scores bas sur un grand nombre d’échelles tandis que d’autres, plus hétérogènes, indiquaient des forces et des faiblesses. De plus, certains résultats doivent tenir compte des exigences et des attentes variables des femmes en matière de santé. Globalement, ces éléments encouragent l’évaluation de la littératie en santé via plusieurs échelles afin de mieux connaître la diversité des profils en littératie en santé.

L’un des enjeux majeurs de l’étude concerne la participation des femmes les plus vulnérables qui échappent habituellement à ce type d’enquête. La diversité des profils sociodémographiques de l’échantillon confirme la participation des femmes vulnérables, contrairement à une expérimentation précédente menée en Tasmanie 14. Comme attendu, nos résultats montrent que la littératie en santé tend à suivre un gradient social, à l’intérieur même d’une cohorte de personnes vivant sur des territoires défavorisés. Ainsi les cinq groupes avec les plus bas niveaux de littératie en santé contiennent davantage de femmes ayant des difficultés sociales, comme un hébergement précaire (plus de 10% dans chacun des cinq groupes), ou une situation financière jugée juste ou compliquée (55% à 81% selon les groupes).

Nos résultats concernant les échelles 2 et 7 sont concordants avec ceux de l’enquête européenne Health Literacy Survey (HLS) pour la France 15. En effet, ceux-ci témoignent également des difficultés générales rencontrées par les usagers pour l’accès, la compréhension, l’évaluation et l’utilisation de l’information en santé (pour 44% des adultes) et pour naviguer dans le système de santé (pour 73% des adultes).

Dans le cas de la périnatalité en France, la lisibilité du parcours de santé des femmes peut sembler complexe, avec des lieux de prise en charge variés et des professionnels de santé multiples, ce qui constitue un risque de rupture de parcours, de suivi inadéquat ou erratique pour les personnes les plus vulnérables.

Le niveau de littératie en santé n’est pas uniquement lié aux caractéristiques sociodémographiques individuelles : il interroge également la capacité du système de santé à s’adapter à ces différents profils. Cela renvoie à la notion de littératie organisationnelle, c’est-à-dire la façon dont les environnements agissent pour tenir compte des écarts de niveau de littératie, afin de garantir l’accessibilité et l’utilisation des informations et des services 16. C’est pourquoi les stratégies à venir devront intégrer la littératie organisationnelle.

Ainsi, dans nos travaux, un quart des femmes ont eu besoin, soit d’un accompagnement pour compléter le questionnaire, soit de traduction. Cela montre un réel besoin de simplification ou d’appui pour remplir et comprendre les informations écrites délivrées lors des parcours de soins (documents administratifs, questionnaires médicaux, ordonnance, documentation...). Les outils numériques permettant la traduction ou la lecture vocale peuvent être une réponse, mais ne doivent pas être la seule, face à cette problématique.

La médiation en santé est donc un levier pour améliorer l’accès aux soins et favoriser l’autonomie des femmes tout en sensibilisant les professionnels de santé sur les situations personnelles des usagères. Cependant, elle reste peu développée et souvent fragile, notamment du fait d’un manque de reconnaissance statutaire et financière, comme relaté dans le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) de 2023 17. La mise en œuvre des recommandations émises dans ce rapport reste attendue par le terrain.

L’amélioration de la littératie organisationnelle peut également passer par la sensibilisation des professionnels à la nécessité d’adapter le langage et les postures professionnelles. C’est la raison pour laquelle, en parallèle de cette première phase du projet, les équipes soignantes, les directions et services supports des quatre structures ont bénéficié d’une formation sur la littératie en santé, animée par une association en santé communautaire. Cette formation a permis de rappeler l’ensemble des dimensions de la littératie en santé et les enjeux dans la lutte de réduction des inégalités en santé, pour l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit ainsi de créer une culture partagée et de prendre en compte plus systématiquement la littératie.

Outre la formation continue, il serait pertinent d’appréhender cette thématique dès la formation initiale. En ce sens, l’arrêté du 27 janvier 2025 relatif aux modalités de participation de patients dans les formations pratiques et théoriques des études de médecine constitue un signal très positif 18.

Dans la perspective de l’élaboration du plan d’actions, la construction des vignettes a été ciblée sur les cinq profils avec les niveaux de littératie en santé les plus bas, en posant l’hypothèse que certaines des actions mises en place pour répondre aux besoins spécifiques de ces groupes pourront in fine créer des conditions favorables à la littératie en santé pour l’ensemble des femmes.

Limites

Les modalités d’administration étaient susceptibles d’engendrer un biais de désirabilité, mais ce biais a été limité en présentant l’étude comme indépendante de la prise en charge et de la relation avec les professionnels.

Il n’a pas été possible de quantifier le nombre total de femmes sollicitées pour participer à cette étude, mais l’absence de traduction dans certaines langues ou dialectes usuels de la population a été rapportée comme un frein à l’inclusion de patientes par une structure.

De plus, les médiatrices en santé ont observé une lassitude et une perte d’attention des patientes, interrogeant la fiabilité des réponses sur la fin du questionnaire. L’outil ne permettant pas de faire des enregistrements intermédiaires, certains professionnels ont préféré l’administration papier du questionnaire, puis la re-saisie des réponses dans l’outil, permettant une administration en plusieurs temps.

Perspectives

Sur la base de ces résultats, un plan d’actions est en cours d’élaboration. Certaines stratégies d’intervention se dégagent, pouvant être portées et soutenues par les pouvoirs publics notamment par une agence régionale de santé dans le cadre de sa politique en périnatalité.

Ainsi dans une approche individuelle, promouvoir le repérage systématique du niveau de littératie en santé comme déterminant de santé permet d’adapter les prises en charge en proposant des actions spécifiques. Mais plus largement et dans une approche organisationnelle, favoriser la construction d’environnements pro-littératie en santé permet d’appréhender la littératie en santé comme une responsabilité collective du système, dans l’objectif d’un impact durable dans la lutte contre les inégalités en santé.

Remerciements

Nous remercions chaleureusement Richard Osborne, Christina Cheng (Centre for Global Health and Equity, Swinburne University de Melbourne) et Xavier Debussche (Inserm) pour leur soutien et leur expertise ; les équipes des quatre structures partenaires (CHI Montreuil, GHI Le Raincy-Montfermeil, CH Gonesse, la PMI du Val-de-Marne) pour leur engagement dans le projet ainsi que l’association Pas de côté en santé pour son accompagnement.

Liens d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article