Perceptions du tabagisme en France hexagonale en 2022 parmi les 18-75 ans : où en est la dénormalisation ?

// Perceptions towards smoking in mainland France in 2022

among 18-75 year-olds: How far has the denormalization progressed?

Résumé

Introduction –

Malgré les nombreuses mesures anti-tabac mises en place, le tabagisme demeure un enjeu majeur de santé publique en France. La question des normes sociales joue un rôle crucial dans ce contexte. Cette étude analyse des perceptions vis-à-vis du tabagisme chez les 18-75 ans en France hexagonale en 2022, en examinant leur variation selon les caractéristiques sociodémographiques et leur évolution dans le temps.

Méthodes –

Les données utilisées proviennent de l’enquête téléphonique Baromètre santé – Prévention tabac 2022. L’échantillon, obtenu de manière aléatoire, comptait au total 3 229 individus âgés de 18 à 75 ans vivant en France hexagonale. Pour certaines analyses, les données des baromètres de Santé publique France 2005, 2010 et 2017 ont également été utilisées.

Résultats –

En 2022, 66,6% des répondants estiment que la société désapprouve le fait de fumer et 52,6% pensent qu’à l’heure actuelle on est moins bien accepté quand on est fumeur. Les perceptions varient selon le statut tabagique et les caractéristiques sociodémographiques. Parmi les fumeurs, 86,3% sont d’accord avec l’affirmation : « les personnes qui comptent pour vous pensent que vous ne devriez pas fumer ». Les fumeurs qui ont envie d’arrêter se déclarent davantage en accord avec cette perception. Entre 2005 et 2022, les perceptions relatives à la dénormalisation du tabagisme se sont diffusées, même si sur une période plus récente, certains signes semblent indiquer un inversement de tendance : ainsi, en 2022, 27,3% de personnes sont en accord avec l’affirmation « fumer permet d’être plus à l’aise dans un groupe », contre 21,7% en 2017.

Conclusion –

Les résultats suggèrent une réduction des normes sociales favorables au tabagisme en France hexagonale, qu’il sera nécessaire de confirmer lors de futures enquêtes. Des disparités sociales persistent. Les campagnes et les interventions de dénormalisation devraient cibler les groupes les plus affectés par le tabagisme.

Abstract

Introduction –

Despite the anti-smoking measures in place, smoking remains a major public health issue in France. Challenging social norms plays a crucial role in this context. This study analyzes some perceptions related to smoking among 18-75 year-olds in mainland France in 2022, examining their variation according to sociodemographic characteristics and their evolution over time.

Methods –

The data used come from the “Baromètre santé – Prévention tabac 2022” telephone survey. The sample, obtained randomly, consisted of 3,229 individuals aged 18 to 75 living in mainland France. For some analyses, data from the Santé publique France Health Barometers of 2005, 2010, and 2017 were also used.

Results –

In 2022, 66.6% of respondents believed that society disapproves of smoking, and 52.6% think that smokers are currently less accepted. Perceptions vary according to smoking status and sociodemographic characteristics. Among smokers, 86.3% agreed with the statement: “The people who matter to you think you should not smoke”. Smokers who want to quit are more likely to agree with this perception. Between 2005 and 2022, perceptions of the denormalization of smoking have spread, even if over a more recent period, certain signs seem to indicate a reversal of the trend. Thus, in 2022, 27.3% of people agreed with the statement “smoking makes you feel more comfortable in a group”, compared to 21.7% in 2017.

Conclusion –

The results suggest a reduction in pro-smoking social norms in mainland France, which will need to be confirmed in future studies. Some social disparities persist. Denormalization campaigns and interventions should target the most affected by smoking.

Introduction

Le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France, comptabilisant 75 000 décès attribuables en 2015 en France hexagonale, soit 13% des décès 1. La réduction de la prévalence du tabagisme demeure une priorité majeure de santé publique, surtout chez les jeunes, comme le souligne le 3e programme national de lutte contre le tabac 2023-2027, qui vise à atteindre la première génération sans tabac d’ici 2032, avec une prévalence du tabagisme à l’âge adulte à moins de 5% chez la génération née en 2014 et après 2. En France, de nombreuses mesures de lutte contre le tabagisme ont été mises en œuvre depuis la loi Veil en 1976, comprenant notamment l’interdiction de la publicité pour le tabac, l’ajout de messages sanitaires sur les paquets de cigarettes (sous forme d’images depuis 2011), l’interdiction progressive de fumer dans les lieux fermés à usage collectif, ainsi que l’augmentation du prix des produits du tabac et l’introduction du paquet neutre en 2017. Ces mesures réglementaires, auxquelles s’ajoutent des mesures de prévention (nombreuses campagnes médiatiques, renforcement de l’accessibilité aux traitements nicotiniques de substitution), ont contribué à diminuer l’attrait du tabagisme 3. Cette stratégie de dénormalisation du tabac englobe diverses actions visant à remettre en question les normes sociales associées à cette pratique, explicites ou implicites, qui alimentent l’épidémie de tabagisme 4.

Les normes sociales exercent une influence significative sur le comportement humain. Souvent qualifiées de « règles non écrites », ces normes impactent nos interactions sociales, définissent les pratiques acceptables et guident nos processus décisionnels 5. Les normes sociales évoluent à partir de pratiques partagées pour ensuite s’ancrer dans les groupes sociaux. Une fois établies, elles influencent et renforcent les comportements couramment adoptés, susceptibles de recevoir l’approbation ou la désapprobation sociale 6. Les normes peuvent être transmises, non seulement par l’observation du comportement d’autrui (normes descriptives), mais aussi par la perception de l’acceptabilité sociale de ce comportement (normes injonctives), ou par nos propres attitudes et valeurs (normes personnelles) 7. Dans le domaine de la lutte anti-tabac, elles peuvent être modifiées par des interventions ou des politiques visant à promouvoir le sevrage tabagique et à réduire la prévalence du tabagisme 8,9. Toutefois, il est important que ces efforts de dénormalisation soient mis en œuvre avec précaution, afin d’éviter de renforcer la stigmatisation sociale des personnes qui fument.

Les inégalités sociales liées au tabagisme persistent. Ces disparités peuvent en partie être expliquées par une hétérogénéité des normes sociales selon les groupes. Par exemple, des normes sociales moins contraignantes autour du tabagisme peuvent prévaloir dans certains groupes socio-économiques, contribuant à un maintien plus élevé de la consommation dans ces populations. Comprendre cette hétérogénéité est crucial pour adapter les interventions et éviter de creuser davantage ces inégalités. La stratégie de dénormalisation en France, avec les différentes mesures qui y sont associées, a contribué efficacement à la baisse de la consommation de tabac depuis les années 1970 : la prévalence du tabagisme quotidien est passée d’environ 40% au milieu des années 1970 à environ 25%, chiffre stable depuis 2019 10,11. Comprendre les normes sociales liées au tabagisme et la manière dont les individus y adhèrent au fil du temps est important pour alimenter et améliorer les politiques de lutte contre le tabac.

Cette étude vise tout d’abord à décrire l’adhésion à des perceptions associées aux normes sociales liées au tabagisme parmi les individus âgés de 18 à 75 ans vivant en France hexagonale en 2022. Ensuite, elle cherche à explorer si ces perceptions varient en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, niveau de diplôme, revenu). Enfin, cette étude vise à analyser l’évolution des perceptions sur la période 2005-2022.

Méthode

Source de données

Cette étude est basée sur l’enquête Baromètre santé – Prévention tabac 2022 réalisée par Santé publique France, suivant la même méthode que celle utilisée pour le Baromètre de Santé publique France en 2021 12. Le protocole d’enquête implique la génération aléatoire de numéros de téléphone, qu’ils soient fixes ou mobiles, à partir des racines de numéros de téléphone attribuées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Les participants ont été sélectionnés au moyen d’un sondage aléatoire à deux degrés pour les lignes fixes (sélection aléatoire d’un individu éligible au sein de chaque foyer) et à un seul degré pour les lignes mobiles (interrogation de la personne répondant au téléphone). L’enquête, conduite par l’institut Ipsos, s’est déroulée du 2 mars au 9 juillet 2022, auprès de 3 229 individus âgés de 18 à 75 ans résidant en France hexagonale et maîtrisant le français. Le taux de participation révisé atteint 52% (49% pour les lignes fixes et 53% pour les lignes mobiles), avec une durée moyenne de passation du questionnaire de 11 minutes 12.

Variables

Les variables d’intérêt sont les perceptions sur le tabagisme, mesurées avec une échelle de Likert. Le tableau 1 répertorie toutes les questions concernant ces perceptions qui ont été posées lors des différents exercices, avec les effectifs de personnes de 18-75 ans interrogées pour chaque perception. Pour les éditions 2010 et 2017 de l’enquête, ces questions ont été posées à un sous-échantillon de répondants.

Les variables sociodémographiques suivantes ont été considérées, ayant déjà été identifiées comme étant associées aux comportements tabagiques dans la littérature 13,14 : sexe, âge (en classes), niveau de diplôme (<baccalauréat, bac, >bac) et revenu mensuel par unité de consommation (UC) du foyer selon les terciles de la distribution au sein de l’échantillon étudié (<1 101€, 1 101-1 800€, >1 800€).

Un individu est considéré comme fumeur quotidien s’il déclare fumer chaque jour ou consommer un certain nombre de cigarettes (manufacturées ou roulées), de cigares, de cigarillos ou de chichas par jour. Un individu est considéré comme fumeur occasionnel s’il déclare fumer, mais pas quotidiennement. Dans cet article, le terme « fumeur » (et par extension « tabagisme ») désigne toute personne fumant quotidiennement ou occasionnellement. L’envie d’arrêter de fumer a été recueillie parmi l’ensemble des fumeurs, mais seuls les fumeurs quotidiens ont été considérés dans cette analyse.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageAnalyses

Les estimations ont été pondérées pour tenir compte de la probabilité d’inclusion (en fonction de l’équipement téléphonique et à l’intérieur du ménage pour les individus interrogés sur ligne fixe), puis redressées sur la structure de la population de France hexagonale. Ce redressement a été effectué par un calage sur marges, en utilisant les variables suivantes : sexe croisé avec l’âge en tranches décennales, taille du foyer, niveau de diplôme, région et taille de l’unité urbaine (population de référence : Institut national de la statistique et des études économiques – Insee, enquête emploi 2020 15).

L’analyse repose sur une description des perceptions liées au tabagisme en 2022, et leur comparaison selon les variables sociodémographiques. Les variables d’intérêt ont également été croisées avec le statut tabagique et l’envie d’arrêter de fumer pour les fumeurs quotidiens. Les analyses concernant l’évolution dans le temps des perceptions liées à un sentiment de fumer comme moyen d’appartenance à un groupe ont été réalisées à partir des données des baromètres de Santé publique France 2005 (n=30 514), 2010 (n=27 653), 2017 (n=25 319) et de l’enquête téléphonique Baromètre santé – Prévention tabac 2022 (n=3 229). Les différences et les évolutions temporelles des perceptions entre 2005 et 2022 ont été testées au moyen du test du Chi2 de Pearson avec correction du second ordre de Rao-Scott. Pour 2022 et 2017, chacune des variables d’intérêt (perceptions sur le tabagisme) a été modélisée par une régression logistique multivariée incluant l’ensemble des variables explicatives (les variables binaires ont été créées en dichotomisant les réponses « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord » vs « plutôt pas d’accord » et « pas du tout d’accord »). Les résultats de 2017 sont indiqués dans le texte seulement quand des différences importantes sont observées. Les estimations sont accompagnées de leur intervalle de confiance à 95% (IC95%) et le seuil de significativité a été fixé à 5%. Pour toutes les analyses statistiques, le logiciel Stata® version 16 a été utilisé.

Résultats

Les perceptions des 18-75 ans sur le tabagisme et leurs évolutions

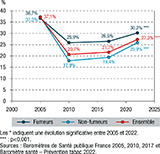

Plus d’un quart (27,3%) des individus de 18 à 75 ans interrogés en 2022 pensent que « fumer permet d’être plus à l’aise dans un groupe » (figure 1). Par rapport à 2017, une augmentation du pourcentage de personnes en accord avec cette affirmation est observée (21,7% en 2017), alors qu’il était resté stable depuis 2010 (20,7%). Cependant, ce taux demeure inférieur à celui de 2005, où 37,1% (p<0,001) des individus étaient en accord avec cette déclaration (figure 2). En 2022, cette perception est plus répandue parmi les fumeurs (30,2%, contre 25,9% parmi les non-fumeurs, p<0,05). Comme présenté dans le tableau 2, seul un niveau de diplôme égal au bac (par rapport à un niveau de diplôme inférieur au bac) est associé à cette perception, toutes choses égales par ailleurs, alors que cette dernière était associée au sexe, au niveau de diplôme et au revenu en 2017. En effet, dans l’analyse multivariée des données 2017, le fait d’être une femme (odds ratio, OR=1,1, IC95%: [1,0-1,3]) et le fait d’avoir un niveau de diplôme supérieur au bac (OR=1,2 [1,0‑1,4], par rapport au fait d’avoir un niveau de diplôme inférieur au bac) étaient associés à une probabilité plus élevée d’être d’accord avec cette perception. À l’inverse, le fait d’avoir un revenu par UC entre 1 100 et 1 800 euros par mois (OR=0,8 [0,7-1,0] par rapport à un revenu inférieur à 1 100 euros par mois) était associé à une plus faible propension à adhérer à cette perception.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageEn 2022, un peu plus de la moitié des individus interrogés (52,6%) sont d’accord avec le fait que « à l’heure actuelle on est moins bien accepté quand on est fumeur » (figure 1). Ces chiffres sont stables depuis 2017 (51,6 %), mais en augmentation si l’on considère les années 2005 et 2010, au cours desquelles 49,5% étaient d’accord avec cette affirmation (p<0,01). Cette idée est plus répandue parmi les non-fumeurs (54,3%) que parmi les fumeurs (49,3%, p<0,05) en 2022, l’écart entre fumeurs et non-fumeurs ayant augmenté au fil des années. En 2022, cette idée est plus répandue parmi les fumeurs qui ont envie d’arrêter de fumer (54,4%, contre 44,5% parmi les fumeurs qui n’ont pas envie d’arrêter, p<0,05). Dans l’analyse multivariée, cette perception est de plus en plus fréquente à mesure que l’âge augmente. Par ailleurs, elle est significativement associée au fait d’avoir un niveau de diplôme supérieur au bac, et un revenu par UC supérieur à 1 800 euros par mois (tableau 2).

Agrandir l'image

Agrandir l'imagePlus d’un quart (28,8%) des individus en 2022 sont d’accord avec le fait que « fumer permet plus facilement d’aborder ou de parler à un inconnu » (figure 1), un pourcentage plus élevé que celui observé en 2017 (24,5%, p<0,001). Cette perception est partagée aussi bien par les fumeurs (30,5%) que par les non-fumeurs (28,0%). Cette perception est de moins en moins fréquente à mesure que l’âge augmente (tableau 2).

Pour 66,5% des personnes interrogées, « la société désapprouve le fait de fumer » (figure 1), cette assertion étant également soutenue par les fumeurs et les non-fumeurs. Après ajustement sur les autres variables, être d’accord avec cette perception est positivement associé à un niveau de diplôme supérieur au bac et au fait d’avoir un revenu par UC supérieur à 1 800 euros par mois. Cette perception devient également de plus en plus fréquente à mesure que l’âge augmente. Le fait de fumer y est également associé, toutes choses égales par ailleurs (tableau 2).

La majorité des individus (87,2%) pensent qu’aujourd’hui, en France, fumer des cigarettes ou du tabac est fréquent. Les fumeurs partagent plus souvent cette perception (90,3% vs 85,7% pour les non-fumeurs, p<0,05). Dans l’analyse multivariée, le fait d’être une femme est associé à une probabilité plus élevée d’être d’accord avec cette perception. À l’inverse, le fait d’avoir plus de 35 ans et le fait d’avoir un niveau de diplôme supérieur au bac sont associés à une plus faible propension à adhérer à cette perception (tableau 2).

Les perceptions des fumeurs en 2022

Parmi les fumeurs quotidiens, 86,3% sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle les personnes qui comptent pour eux pensent qu’ils ne devraient pas fumer. Les fumeurs qui ont envie d’arrêter se déclarent davantage en accord avec cette assertion (90,7%, contre 81,5% parmi les fumeurs qui n’ont pas envie d’arrêter, p<0,01). Seulement 15,6% des fumeurs quotidiens éprouvent de la gêne à dire aux gens qu’ils fument. En analyse multivariée ce sentiment est plus répandu parmi les femmes (tableau 2). Cette perception est également plus répandue parmi les fumeurs qui ont envie d’arrêter de fumer (21,0%, contre 10,2% parmi les fumeurs qui n’ont pas déclaré avoir envie d’arrêter, p<0,01).

Discussion

Les résultats de cette étude fournissent un éclairage précieux sur les perceptions entourant le tabagisme chez les 18-75 ans en France hexagonale en 2022. Plus de la moitié de la population perçoit le phénomène de dénormalisation en cours en France par l’endossement d’affirmations telles que : « à l’heure actuelle on est moins bien accepté quand on est fumeur » (la part de personnes se déclarant en accord avec cette perception a légèrement augmenté depuis 2005) et « la société désapprouve le fait de fumer ». Parmi les fumeurs, près de 9 sur 10 sont d’accord avec l’affirmation : « les personnes qui comptent pour vous pensent que vous ne devriez pas fumer ». Cependant, plus d’un quart des individus interrogés pensent encore que fumer permet d’être plus à l’aise dans un groupe et d’aborder plus facilement un inconnu. Bien que les évolutions à moyen terme soient encourageantes, les évolutions récentes sont moins favorables pour ces deux perceptions.

Dans la littérature, les concepts de dénormalisation et de stigmatisation sont souvent associés lorsqu’il s’agit de tabagisme. En effet, dévaloriser l’acte de fumer peut entraîner la dévalorisation des individus qui fument 16,17. Lorsque ce comportement est négativement stéréotypé, par exemple dans des campagnes de communication cherchant à lutter contre le tabagisme, il engendre alors une forme de stigmatisation, qui peut contribuer au renforcement des inégalités sociales de santé 18. En France, Saetta et coll. ont récemment abordé le sujet lié aux effets potentiellement stigmatisants des politiques anti-tabac soulignant la nécessité d’arriver à trouver un équilibre, afin d’implémenter des interventions aptes à dénormaliser sans stigmatiser 19. D’autres recherches portant sur l’auto-stigmatisation ont également mis en lumière les conséquences de cette stigmatisation. Elles ont révélé que les fumeurs peuvent éprouver de la honte, de la culpabilité et de l’embarras vis-à-vis de leur tabagisme 20. Cet aspect est moins évident parmi les fumeurs quotidiens de notre étude, une petite partie d’entre eux révélant éprouver de la gêne à dire aux gens qu’ils fument. En revanche, la quasi-totalité des répondants pensent que leurs proches aimeraient qu’ils ne fument pas. La perception de la désapprobation des autres à l’égard du tabagisme peut réduire la perception personnelle que ce comportement soit acceptable, et ainsi modifier les attitudes personnelles à l’égard du tabagisme 21.

Nos résultats mettent en évidence des différences significatives dans les perceptions vis-à-vis du tabagisme en fonction du statut tabagique et des caractéristiques sociodémographiques. Par exemple, les fumeurs sont plus susceptibles de sous-estimer le fait d’être socialement moins bien acceptés en tant que fumeurs par rapport aux non-fumeurs, même si les fumeurs sont plus nombreux à penser que la société désapprouve le fait de fumer, toutes choses égales par ailleurs, ce qui suggère une perception différente des normes sociales. Les différences observées selon le niveau d’étude, où les individus ayant un diplôme plus faible perçoivent davantage le tabagisme comme socialement acceptable, peuvent être liées à des facteurs socio-culturels et à un moindre accès à l’information. Concernant la disparition des associations avec le sexe et le revenu par rapport aux résultats de 2017, cela pourrait être dû à l’impact des politiques publiques de dénormalisation qui ont pu influencer les perceptions relatives au tabagisme dans des groupes sociaux moins touchés jusqu’à présent, ainsi qu’à des changements socio-économiques récents, notamment liés à la pandémie, ayant augmenté le poids financier du tabagisme au sein des populations socio-économiquement moins favorisées. De même, nos résultats montrent que les individus plus jeunes et avec un niveau de diplôme moins élevé sont plus enclins à percevoir le tabagisme comme un comportement socialement acceptable, ce qui est cohérent avec les résultats d’autres études qui ont également identifié des disparités sociodémographiques dans les perceptions des fumeurs à l’égard du tabagisme. En particulier, les fumeurs issus de milieux socio-économiques plus favorisés sont plus sensibles aux normes sociales anti-tabac que les fumeurs issus de milieux socio-économiques moins favorisés 22,23. Ces perceptions sont également liées au niveau de prévalence tabagique observé dans chaque groupe d’âge ou de diplôme 24.

Nos résultats soulignent également le lien entre l’envie d’arrêter de fumer et les perceptions sur le tabagisme. En particulier, les fumeurs qui expriment un désir d’arrêter de fumer sont plus enclins à reconnaître la désapprobation sociale à l’égard du tabagisme et à penser que leurs proches ne sont pas d’accord avec le fait qu’ils fument. D’autres études ont souligné que l’intériorisation des normes sociales contre le tabagisme, mise en évidence par le fait que les fumeurs se sentent gênés de dire aux gens qu’ils fument, était un meilleur prédicteur des intentions d’arrêter de fumer que la perception de la désapprobation de la part de la famille et des amis 5,21,25. Les fumeurs qui ressentent de la gêne ne sont pas seulement conscients des normes anti-tabac, mais ils sont également susceptibles d’avoir réfléchi à leur propre comportement, ce qui peut engendrer des émotions négatives et accroître la motivation à arrêter de fumer 5,25.

Les perceptions sur le tabagisme évoluent parallèlement à la prévalence du tabagisme. Deux assertions ont été testées au fil des années. Concernant l’affirmation « fumer permet d’être plus à l’aise dans un groupe », on constate une nette diminution de la proportion de personnes d’accord avec cette perception de 2005 à 2010, une stabilité de 2010 à 2017 et une nouvelle augmentation de 2017 à 2022. La baisse observée s’inscrit dans un contexte de diminution de la prévalence du tabagisme en France sur la période 2005-2022 26. Il reste toutefois difficile d’expliquer pourquoi on observe une nouvelle augmentation de personnes en accord avec cette perception en 2022. Cette tendance pourrait être au moins en partie une des conséquences de l’isolement généré par l’épidémie de Covid-19 27 ; la cigarette pourrait davantage paraître comme un outil de socialisation dans un contexte de « retrouvailles ». Ce phénomène serait particulièrement marqué chez les jeunes générations, où la cigarette est souvent perçue comme un vecteur de création de lien social, soulignant ainsi l’importance des dynamiques sociales dans les comportements tabagiques. Concernant le fait d’être moins bien accepté lorsqu’on est fumeur, l’augmentation progressive de l’accord avec cette perception de 2005 à 2022 est compatible avec la diminution de la prévalence du tabagisme. Mettre en œuvre des interventions ou des politiques visant à modifier les normes concernant le tabagisme reste un outil utile pour contribuer à réduire la prévalence du tabagisme 28. Des actions de dénormalisation, telles que les campagnes de sensibilisation de Santé publique France et des politiques publiques comme l’extension de l’interdiction de fumer dans les lieux publics peuvent renforcer cette dynamique.

Forces et limites

La principale force de cette étude réside dans l’utilisation d’un échantillon de taille relativement importante, représentatif de la population française, obtenu grâce à un sondage aléatoire. Cet échantillon est de taille suffisante pour détecter des différences entre les groupes de population. Les effectifs cumulés année par année permettent de renforcer les analyses et d’éclairer les tendances longitudinales. Cependant, certaines limites existent. Les données sont déclaratives, ce qui expose à un possible biais de déclaration (biais de désirabilité sociale ou de mémoire par exemple). L’effectif réduit de cette édition 2022 entraîne une baisse de la précision des estimations et de la puissance pour détecter des évolutions significatives entre deux années, notamment au sein de certains sous-groupes. De plus, le caractère transversal de l’enquête ne permet pas de tirer des conclusions causales. Bien que cette étude offre des informations précieuses sur les perceptions actuelles du tabagisme en France, elle ne permet pas de déterminer les facteurs sous-jacents qui influencent ces perceptions. Enfin, l’évaluation de la dénormalisation par le biais d’enquêtes représente un enjeu méthodologique. Les outils disponibles pour capturer les perceptions associées au tabagisme ne font pas encore consensus, rendant indispensable une réflexion approfondie sur la manière de standardiser ces mesures.

Conclusion

Malgré une diminution de la prévalence du tabagisme depuis les années 1970, une partie de la population continue de le percevoir comme un comportement socialement acceptable, en particulier les jeunes, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre et d’adapter les efforts de dénormalisation du tabac. Les résultats de cette étude révèlent des différences significatives dans les perceptions selon le statut tabagique et les caractéristiques sociodémographiques, ce qui met en lumière l’importance de prendre en compte ces facteurs dans la conception des campagnes et des interventions de prévention du tabagisme, notamment dans l’objectif de lutter contre les inégalités sociales. Depuis 2021, Santé publique France diffuse chaque année une campagne de communication visant à renforcer la dénormalisation du tabagisme 29. Les prochaines éditions du Baromètre de Santé publique France permettront de mesurer l’évolution des perceptions, en intégrant idéalement des indicateurs sur la cigarette électronique. Enfin, bien que cette étude fournisse un éclairage précieux, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les déterminants sous-jacents des perceptions du tabagisme et pour évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.