Analyse de la mortalité par accident de la vie courante en France, 2012-2016

// Analysis of mortality due to home and leisure injuries in France, 2012-2016

Résumé

Introduction –

Les accidents de la vie courante (AcVC) ont un impact important en termes de morbidité et de mortalité. L’objectif de cet article est de décrire la mortalité par AcVC en 2016 en France selon le sexe, l’âge, le type d’AcVC, la lésion traumatique, le lieu de décès et la région, ainsi que les principales évolutions par âge et par type d’AcVC depuis 2012.

Méthode –

Les causes de décès sont codées selon la dixième révision de la classification internationale des maladies à partir de la base nationale des causes médicales de décès. Les résultats sont exprimés en effectifs, en taux bruts de mortalité, en taux spécifiques de mortalité par sexe et par âge et en taux de mortalité standardisés sur l’âge. Le ratio standardisé de mortalité (SMR) a été utilisé pour les comparaisons régionales.

Résultats –

En 2016, il y a eu 24 211 décès par AcVC en France. Les AcVC sont la première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans. Les jeunes enfants sont principalement victimes de suffocations et de noyades. Dans l’ensemble, les décès par AcVC ont principalement eu lieu à des âges élevés. Les chutes représentent près de la moitié des décès par AcVC. Le nombre de décès par AcVC a augmenté de 10% entre 2012 et 2016.

Discussion –

De nombreux décès par AcVC pourraient être évités par des mesures de prévention adaptées. Une meilleure connaissance des circonstances de survenue des AcVC à l’origine des décès permettrait de mieux comprendre les événements et la chronologie ayant conduit au décès.

Abstract

Introduction –

Home and leisure injuries (HLIs) have a high impact on morbidity and mortality. The aim of this study was to characterize HLI mortality for France in 2016 (by sex, age, type, lesion, place of death, geographic region), as well as its main evolutions by age and type from 2012 to 2016.

Methods –

Causes of death were established according the International Classification of Diseases, 10th Revision, from the French national mortality database. Results are expressed in numbers, crude death rates, specific death rates by sex and age, and age-adjusted death rates. We used standardized mortality rates (SMR) for regional comparisons.

Results –

In 2016, 24,211 deaths due to HLIs were recorded in France. Home and leisure injuries were the first cause of death among children aged 1 to 4 years. Young children were mainly victims of suffocations and drownings. Globally, deaths due to HLIs occurred mainly at an elderly age. Falls represented nearly half of all HLI deaths. The number of deaths related to HLIs increased by 10% between 2012 and 2016.

Discussion –

Many deaths due to home and leisure injuries could be avoided if adapted prevention measures were adopted. Increased knowledge of the circumstances surrounding the fatal HLIs would allow a better understanding of the events and chronology that led to the deaths.

Introduction

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) décrit le traumatisme comme « une lésion corporelle provoquée de manière subite ou brève par une énergie violente sur l’organisme. Il peut s’agir d’une lésion physique résultant d’un transfert soudain ou excessif d’énergie qui dépasse le seuil de tolérance physiologique ou de l’atteinte d’une fonction résultant d’une privation d’un ou plusieurs éléments vitaux (air, eau, chaleur) comme en cas de noyade, de strangulation ou d’hypothermie. Le laps de temps qui s’écoule entre l’exposition à l’énergie et l’apparition du traumatisme est bref » 1. Les traumatismes regroupent ainsi les traumatismes accidentels, comme les accidents de la circulation, du travail et de la vie courante et les traumatismes intentionnels, comme les homicides et les suicides. Au sein des traumatismes, les accidents de la vie courante (AcVC), définis comme « l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail » 2,3, regroupent les accidents domestiques (à la maison et ses alentours), de sports et de loisirs, les accidents scolaires, etc.

Les AcVC sont sources de recours aux soins fréquents et de séquelles. Ainsi, on estime en Europe (Europe des 28 ; moyenne des données pour la période 2012-2014) à plus de 21 millions le nombre de recours aux urgences, à plus de 3,5 millions celui d’hospitalisations et à près de 114 000 le nombre de décès 4. Ces données sont, en France, respectivement de l’ordre de 5 millions de recours aux urgences, plusieurs centaines de milliers d’hospitalisations et plus de 20 000 décès 5. Les AcVC sont très souvent évitables par des actions de prévention adaptées.

L’objectif de cet article est de mettre à jour les données de mortalité par AcVC publiées en 2017 sur la seule France métropolitaine pour la période 2000-2012 6. Ce travail présente également, pour la première fois, des analyses par région incluant les cinq régions ultramarines ainsi que la mortalité par AcVC selon le sexe, l’âge, le type d’AcVC, la lésion traumatique et le lieu de décès en France en 2016, année disponible la plus récente (1), et les principales évolutions par âge et par type d’AcVC depuis 2012. Ce travail était rendu nécessaire pour intégrer les apports de la littérature récente sur la surveillance épidémiologique des AcVC. La mise à jour régulière des données de mortalité par AcVC permet de décrire et de suivre l’évolution des accidents de la vie courante les plus graves, ainsi que les caractéristiques des victimes. Ces données complètent les données de morbidité produites à partir d’autres sources (recours aux urgences, hospitalisations, enquêtes) et contribuent ainsi à l’élaboration des campagnes de prévention.

Méthodes

Données

Les données de mortalité utilisées concernent l’ensemble de la population et sont issues de la base nationale des causes médicales de décès, élaborée à partir des certificats de décès par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc-Inserm) 7. Les causes de décès sont codées par le CépiDc, selon la Classification internationale des maladies, dixième révision (CIM-10) utilisée depuis l’année 2000.

Les décès par AcVC ont été sélectionnés selon la cause initiale à l’origine du décès à partir des codes du chapitre XX de la CIM-10 8. Ils ont été répartis en cinq groupes selon les principales causes d’AcVC. Deux groupes supplémentaires rassemblent pour l’un les autres causes d’AcVC (avec des effectifs faibles) et pour l’autre des accidents qui n’ont pu être catégorisés car la cause n’est pas précisée (tableau 1). Afin de reclasser certaines de ces causes non précisées, le code S du chapitre XIX de la CIM-10 se rapportant aux lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes, a été utilisé. Ces codes de lésions traumatiques sont utilisés comme complément d’information à une cause initiale. Une étude norvégienne récente a estimé que 97% des décès codés X59 (exposition accidentelle à des facteurs, sans précision) étaient des chutes accidentelles et que le plus important prédicteur pour un décès codé X59 était une fracture du fémur 9. D’autres études ont montré que les fractures du col du fémur chez les personnes de 65 ans et plus étaient la conséquence d’une chute accidentelle dans 87% à 98% des cas 10,11. Une analyse complémentaire, dite en « causes multiples », a donc été effectuée et a permis de recoder en chute accidentelle, les décès codés à la fois en cause initiale « exposition à des facteurs sans précision » (code X59) et en cause associée « fracture du fémur » (code S72). Les décès liés à une chute accidentelle ont donc été identifiés par les codes W00-W19 et X59 associé à S72.

Les données présentées ont été collectées et traitées en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur lors de la réalisation de l’enquête ou de l’étude dont elles relèvent.

dixième révision (CIM-10)

Agrandir l'image

Agrandir l'imageZone et période d’étude

Les analyses ont concerné la France entière : les 96 départements de la France métropolitaine et les cinq régions monodépartementales d’outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte. Les données de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont aussi été incluses, sauf pour les comparaisons régionales. Les données analysées ont concerné l’année 2016 et l’analyse de tendance la période 2012 à 2016.

Présentation des résultats et analyses statistiques

Les effectifs sur lesquels portent les calculs sont reportés entre parenthèses dans le texte. Les résultats sont exprimés en nombre de décès par an, en taux bruts de mortalité, en taux spécifiques de mortalité par sexe et par âge et en taux de mortalité standardisés sur l’âge. Les taux spécifiques de mortalité ont été calculés pour 100 000 habitants de la population moyenne estimée au 1er juillet de l’année en cours. Les taux de mortalité standardisés sur l’âge ont été calculés selon la méthode de standardisation directe sur l’âge, en prenant comme référence la population française de 1999. Le ratio standardisé de mortalité (ou Standardized Mortality Ratio, SMR) a été utilisé pour les comparaisons régionales. Il représente le rapport en base 100 entre le nombre observé de décès dans une région et le nombre de décès qui serait obtenu si le taux de mortalité pour chaque tranche d’âge était identique au taux national.

Résultats

Mortalité par accident de la vie courante en France en 2016

Caractéristiques globales

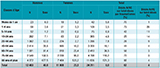

En 2016, les AcVC ont représenté en France 24 211 décès, soit 62% des décès par traumatismes (24 211/38 848) et 4% des décès totaux (24 211/594 482) (tableau 2). Les traumatismes ont représenté quant à eux 7% des décès totaux (38 848/594 482) soit la quatrième cause de décès derrière les tumeurs, les maladies cardiovasculaires et les démences 12. Le taux brut de mortalité par AcVC était de 36/100 000 et celui par traumatismes de 58/100 000.

et taux de mortalité standardisés totaux selon l’âge, France, 2016 (taux pour 100 000 personnes) (N=24 211)

Agrandir l'image

Agrandir l'imageSi le nombre des AcVC était quasi identique entre les hommes et les femmes, soit respectivement 12 403 (51%) vs 11 808 (49%), le taux de mortalité standardisé par âge était de 41/100 000 chez les hommes vs 23/100 000 chez les femmes, soit un sex-ratio de 1,7. Chez les hommes, 53% des décès par traumatismes ont concerné un AcVC (12 403/23 197) vs 75% chez les femmes (11 808/15 651).

Quel que soit le sexe, les taux spécifiques de mortalité par âge ont augmenté avec l’âge : près de 6/100 000 chez les moins de 1 an à 571/100 000 chez les 85 ans et plus (tableau 2). Chez les moins de 15 ans, 58% des décès par traumatismes ont concerné un AcVC (226/387), 35% chez les 15-64 ans (4 951/14 185) vs 78% chez les 65 ans et plus (19 034/24 276). Les AcVC ont été responsables de 20% de l’ensemble des décès chez les enfants de 1 à 4 ans (109/556), de 11% chez les 5-14 ans (75/692) et de 14% chez les 15-24 ans (365/2 552) vs moins de 4% chez les 65 ans et plus (19 034/491 644).

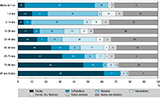

Répartition des décès par type d’accident de la vie courante

Les chutes accidentelles ont été la première cause de décès par AcVC avec 11 253 cas, dont 30% (3 422/11 253) provenaient du recodage des décès codés en cause initiale « exposition accidentelle à des facteurs, sans précision » (code X59) et en cause associée « fracture du fémur » (code S72). L’ensemble des chutes accidentelles a ainsi représenté 46% des décès par AcVC (11 253/24 211) (tableau 3), soit un taux de mortalité standardisé de 14/100 000. Bien que les décès par chute chez les femmes aient été plus nombreux que chez les hommes (respectivement 6 368 vs 4 885), le taux de mortalité standardisé chez les hommes a été plus élevé que celui des femmes (respectivement 17/100 000 vs 12/100 000) soit un rapport homme/femme de 1,4. Quel que soit le sexe, les personnes âgées ont été les plus nombreuses à décéder d’une chute : les 85 ans et plus représentaient 65% des décès par chute (7 267/11 253), avec un taux standardisé de mortalité de 351/100 000, et les 75-84 ans respectivement 20% (2 223/11 253) et 55/100 000. Parmi les 85 ans et plus et les 75-84 ans, les chutes ont représenté respectivement 61% et 46% des décès par AcVC dans ces classes d’âge (figure 1). Les plus jeunes sont peu concernés par les décès par chute.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLes suffocations accidentelles ont entraîné 12% des décès par AcVC (2 978/24 211) et ont été la deuxième cause de décès par AcVC. L’inhalation et l’ingestion d’aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires a été la cause principale avec 84% du total des décès par suffocations (2 501/2 978). Quel que soit le sexe, les personnes âgées sont, comme pour les chutes, les victimes les plus nombreuses : les 85 ans et plus représentaient 45% des décès par suffocation (1 345/2 978) avec un taux spécifique de mortalité de 65/100 000 et les 75-84 ans respectivement 23% (678/2 978) et 17/100 000. Les suffocations ont été la première cause de décès par AcVC chez les moins de 1 an (figure 1), représentant la moitié des décès dans cette classe d’âge (21/42).

Les décès par intoxication accidentelle ont concerné 7% des décès par AcVC (1 810/24 211). Un tiers de ces décès (31%) ont concerné les 45-64 ans (553/1 810) et un quart (26%) les 85 ans et plus (463/1 810). Plus de la moitié des décès par intoxication (59%, 1 071/1 810) ont eu pour origine une ingestion médicamenteuse (analgésiques, antiépileptiques, etc.), 17% (312/1 810) sont survenus à cause d’une exposition à l’alcool et 12% (213/1 810) aux narcotiques et psychodysleptiques. Plus spécifiquement, pour les décès par intoxication suite à une exposition à l’alcool, 79% ont concerné des hommes (245/312) et pour ceux liés aux narcotiques et psychodysleptiques, cette proportion était de 73% (156/213). Les intoxications ont été la première cause de décès par AcVC chez les 25-44 ans avec 24% des cas dans cette classe d’âge (314/1 286) (figure 1).

Les noyades accidentelles ont représenté 4% des décès par AcVC (966/24 211). On observe une surmortalité masculine avec un taux de mortalité standardisé trois fois plus important chez les hommes que chez les femmes (respectivement 2,1/100 000 vs 0,7/100 000). Les décès par noyade ont concerné tous les âges. Les noyades ont été la première cause de décès par AcVC chez les moins de 25 ans avec 23% (135/591) des décès par AcVC dans cette classe d’âge. Chez les seuls 1-4 ans, les noyades ont représenté 36% (39/109) des décès par AcVC dans cette classe d’âge. Ces chiffres étaient de 28 décès et 37% (28/75) chez les 5-14 ans. On observe que 42% des décès par noyade ont concerné les 25-64 ans (408/966) et 44% les 65 ans et plus (423/966) (figure 1).

Les accidents en lien avec une exposition à la fumée, au feu ou aux flammes ont été à l’origine de 2% des décès par AcVC (423/24 211). Près d’un tiers de ces décès (29%) ont concerné les 45-64 ans (123/423) et 19% les 85 ans et plus (82/423). Les accidents en lien avec une exposition à la fumée, au feu ou aux flammes ont représenté 10% des décès chez les 1-4 ans (11/109) (figure 1).

Au total, 3% des décès ont concerné d’autres types d’AcVC (632/24 211). Les causes étaient le surmenage et les mouvements épuisants ou répétés (196 décès), les séquelles d’accidents autres que le transport (192 décès), les heurts, compressions, chocs accidentels par un tiers ou un objet (83 décès), les accidents provoqués par le courant électrique (38 décès), les morsures et piqûres, contacts avec des animaux et des plantes vénéneux (37 décès), les accidents de transport par eau ou d’aéronef sans moteur (29 décès), les accidents par arme à feu (20 décès), les coupures, corps étrangers pénétrant dans le corps (17 décès), les brûlures, contacts avec une source de chaleur et des substances brûlantes (11 décès) et les accidents provoqués par des explosifs (9 décès).

Les autres AcVC dont la cause n’était pas connue ont représenté 6 149 décès soit 25% des décès par AcVC (6 149/24 211). Cette proportion était globalement la même quel que soit l’âge.

Agrandir l'image

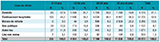

Agrandir l'imageRépartition des décès par lésion traumatique

Pour 58% (14 008/24 211) des décès par AcVC, un code de localisation de lésion a été spécifié (tableau 4). Plusieurs codes ont pu être renseignés pour un même décès. Chez les moins de 15 ans, au moins un code a été renseigné dans 30% des cas (68/226) alors que chez les 85 ans et plus il l’a été dans 67% des cas (7 883/11 836). Dans l’ensemble, les lésions étaient principalement localisées au niveau de la tête (54%, 7 569/14 008) et de la hanche et la cuisse (30%, 4 225/14 008). Le cou, le thorax, et la région de l’abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin ont concerné 16% (2 206/14 008) des lésions. Les lésions situées au niveau de la tête étaient plus fréquentes chez les hommes par rapport aux femmes (respectivement 64% (4 387/6 855) vs 44% (3 182/7 153)) à l’inverse des lésions de la hanche et la cuisse (respectivement 20% (1 388/6 855) vs 40% (2 837/7 153)) plus fréquentes chez les femmes. Ces différences selon le sexe existaient principalement chez les 85 ans et plus. Quelle que soit la classe d’âge sauf chez les 85 ans et plus, les lésions situées au niveau de la tête ont été largement les plus fréquentes. Chez les 85 ans et plus, les lésions de la hanche et de la cuisse représentaient 43% (3 388/7 883) contre 41% (3 226/7 883) pour celles situées au niveau de la tête. On peut noter que chez les 15-64 ans, un code de localisation de lésion au thorax a été renseigné dans 14% des cas (272/1 993) (tableau 4).

Agrandir l'image

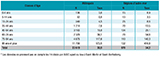

Agrandir l'imageRépartition des décès par lieu

Plus de la moitié des décès par AcVC ont eu lieu dans un établissement hospitalier publique ou privé (53%, 12 725/24 211), 21% à domicile (5 110/24 211), 13% dans une maison de retraite (3 258/24 211), et 5% sur la voie publique (1 137/24 211). Les autres lieux, connus ou pas, représentaient 8% des cas (1 981/24 211) (tableau 5).

Les décès à domicile et sur la voie publique ont davantage concerné les plus jeunes et les classes d’âges intermédiaires par rapport aux classes d’âge les plus âgées. Chez les 85 ans et plus, 80% (9 521/11 836) des décès ont eu lieu en établissement hospitalier ou en maison de retraite.

Agrandir l'image

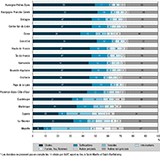

Agrandir l'imageRépartition des décès par région

La surmortalité par AcVC mesurée par le SMR était globalement différente selon les régions françaises (figure 2). En métropole, les régions qui ont enregistré les plus fortes surmortalités par rapport au SMR moyen de la France (=100) ont été la Bretagne (22%), les Hauts-de-France (10%) et Auvergne-Rhône-Alpes (9%). L’Île-de-France a quant à elle connu une sous-mortalité de 25%. Les régions monodépartementales d’outre-mer de Mayotte, de Guyane et Guadeloupe et, dans une moindre mesure, de La Réunion ont enregistré une mortalité supérieure de respectivement 130%, 90%, 20% et 11% par rapport au taux standardisé moyen de la France. À l’inverse, la Martinique a enregistré une mortalité inférieure de 11%. Les taux de mortalité standardisés totaux selon l’âge étaient plus élevés dans les régions d’outre-mer par rapport à la métropole (34% vs 31%) quel que soit l’âge, sauf chez les 85 ans et plus (tableau 6).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageet taux de mortalité standardisés totaux selon l’âge entre la métropole et les régions d’outre-mer, France, 2016

(taux pour 100 000 personnes) (N=24 197*)

Agrandir l'image

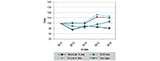

Agrandir l'imageConcernant les types d’AcVC, les différences étaient globalement peu marquées entre les régions métropolitaines. Dans les régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte), la proportion de décès par chutes parmi l’ensemble des décès par AcVC était plus faible par rapport aux régions métropolitaines (29% vs 47%) et celle par noyades plus élevée (13% vs 4%) (figure 3).

Agrandir l'image

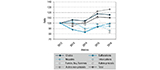

Agrandir l'imageÉvolution de la mortalité par accident de la vie courante de 2012 à 2016

Le nombre de décès par AcVC a augmenté de 10% entre 2012 et 2016 (figures 4 et 5). Cette augmentation a eu lieu principalement entre 2014 et 2015 et a surtout concerné les personnes de 45 ans et plus (il n’y a pas d’évolution notable chez les moins de 45 ans). Les AcVC ont représenté 62% des décès par traumatismes en 2016 (24 211/38 848) contre 58% en 2012 (21 949/37 725). On observe une augmentation globale des décès par chute (+16%) et par AcVC de cause inconnue (+26%). Le nombre de décès pour les autres causes d’AcVC est soit resté globalement stable (suffocations, expositions à la fumée, au feu ou aux flammes, noyades) ou a diminué (intoxications, autres AcVC précisés) sur la période 2012-2016. L’évolution du nombre de décès par AcVC chez les 65 ans et plus (+13%) a suivi l’évolution observée en population totale, cette classe d’âge représentant 79% des décès par AcVC en 2016 (19 034/24 211). Le nombre de décès par AcVC a diminué de 10% chez les moins de 15 ans entre 2012 et 2016 confirmant la tendance déjà constatée depuis 2000 5. Cette baisse a concerné toutes les causes sauf les intoxications et les AcVC de cause inconnue.

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

En 2016, les AcVC en France ont été à l’origine de près des deux tiers (62%) des décès par rapport à l’ensemble des traumatismes (accidentels, intentionnels et d’origine non connue) et 4% des décès totaux. Les décès par AcVC, sept fois plus nombreux que les décès par accidents de la route 13, concernent tous les âges. Les AcVC sont la première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans représentant 20% des décès totaux de cette classe d’âge devant les tumeurs (13%) et les malformations congénitales et anomalies chromosomiques (11%) (données Insee, 2016) ; chez les 5-14 ans, ils sont la deuxième cause de décès (11%) derrière les tumeurs (27%) et chez les 15-24 ans, ils sont la troisième cause (14%) derrière les accidents de transport (25%) et les suicides (15%). Dans l’ensemble, les décès par AcVC ont principalement eu lieu à des âges élevés : 79% chez les 65 ans et plus et près de la moitié (49%) chez les 85 ans et plus. Concernant les causes de décès, les chutes représentent près de la moitié des décès par AcVC (46%) suivies des suffocations (12%), des intoxications (7%), des noyades (4%) et des expositions à la fumée, au feu et aux flammes (2%). Les causes de décès diffèrent selon l’âge : les très jeunes sont principalement victimes de suffocations et de noyades et, dans une moindre mesure, d’exposition à la fumée, au feu et aux flammes, les classes d’âge intermédiaire décèdent plutôt d’intoxications et les personnes âgées de chutes. Quel que soit le sexe, les taux spécifiques de mortalité par âge augmentent avec l’âge. La surmortalité masculine par AcVC, quel que soit le type d’AcVC, constatée étude après étude, est aussi confirmée dans celle-ci. Les principales lésions renseignées lors d’un décès par AcVC sont localisée au niveau de la tête (54%) et de la hanche et la cuisse (30%).

Si la répartition des décès selon les différents types d’AcVC était globalement identique entre les régions métropolitaines, les différences de surmortalité par AcVC mesurée par le SMR étaient plus marquées par rapport au SMR moyen de la France, allant de +22% en Bretagne à -25% en Île-de-France, ces mêmes différences ayant déjà été constatées lors de l’étude précédente 5. La comparaison de la mortalité par AcVC entre la France métropolitaine et l’outre-mer fait apparaître une mortalité globale par AcVC supérieure en outre-mer, une proportion de décès par chute parmi l’ensemble des décès par AcVC plus faible en outre-mer et celle par noyades plus élevée. La structure par âge plus jeune en outre-mer peut expliquer en partie la relative faible proportion de décès par chute. Concernant la proportion de décès par noyade plus importante en outre-mer, les conditions facilitées d’accès à de nombreux lieux de baignade en site naturel a certainement un impact. De plus, la prise de risque peut être plus importante : pas ou très peu de surveillance des plages/rivières, peu de sites aménagés à la baignade, risques particuliers liés à des espèces propres aux eaux chaudes (méduses, poissons-lions, oursins), fréquence plus importante de pratiques potentiellement à risques (plongée en bouteille ou en apnée, pêche en apnée). À Mayotte, les naufrages des embarcations utilisées par des migrants provenant des Comores peuvent être à l’origine de certains décès par noyade.

La baisse des décès par AcVC chez les enfants sur la période 2012-2016, déjà constatée sur la période 2000-2012, pourrait être attribuée en partie aux campagnes de prévention et au renforcement de la réglementation sur les produits manufacturés pour enfants mis en place depuis plusieurs années. Une étude française portant sur une synthèse de littérature internationale des programmes et actions de prévention des AcVC chez les enfants a répertorié les interventions efficaces 14. Elle indique qu’en France, un grand nombre d’interventions repérées dans le cadre de cette synthèse a déjà été mis en œuvre. En Chine, une étude montre une baisse du taux de mortalité pour l’ensemble des traumatismes parmi les enfants de moins de 5 ans, passant de 275 en 2009 à 189/100 000 en 2016 15. Aux États-Unis, une étude portant sur l’évolution de la mortalité chez les enfants et les adolescents indique également une baisse globale de la mortalité par traumatismes entre 1990 et 2016 : par exemple, elle rapporte une baisse des décès par noyade de 46% et des décès suite à des incendies domestiques de 73% 16. Dans ces deux études, la baisse est imputée à la mise en place de campagnes d’éducation et de prévention spécifiques couplées avec une réglementation construite sur des données probantes. Les décès sont les conséquences les plus graves des AcVC. Certaines actions de prévention mises en place ne réduisent pas forcément le nombre total d’AcVC mais en réduisent la gravité, que ce soit au niveau des séquelles ou des décès.

L’augmentation sur la période 2012-2016 concernant le nombre de décès par chute doit être investiguée. Sur la période 2000-2014, une étude comparant l’évolution des principales causes des décès par traumatismes en Australie, Canada et États-Unis rapporte aussi une augmentation des taux de mortalité par chutes dans les trois pays, respectivement de 3,1 à 7,8/100 000, de 6,7 à 10,8/100 000 et de 4,8 à 8,7/100 000. Aucune hypothèse pouvant expliquer cette augmentation n’a été avancée 17. Une enquête sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées par la Cour des comptes était en cours au moment de la publication de cet article et pourrait apporter des éléments. De même, concernant l’absence de baisse des décès par intoxication chez les moins de 15 ans, la réponse à la saisine de la Direction générale de la santé à Santé publique France en 2020 sur les accidents par expositions à des toxiques chez les moins de 15 ans apportera un éclairage sur les circonstances de ces AcVC.

Une des principales limites des résultats de notre étude demeure le manque de précision de la certification et des difficultés liées au codage des causes de décès et des lésions par traumatismes. En particulier, le caractère accidentel ou intentionnel (suicides, homicides) du traumatisme n’est pas toujours précisé sur le certificat de décès. En 2016, 25% des décès par AcVC sont codés « exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision » (principalement le code X59) induisant ainsi une sous-estimation des autres catégories d’AcVC. Cependant, une meilleure ventilation de ces décès dans les autres catégories d’AcVC ne remettrait pas en cause l’augmentation globale des AcVC sur la période 2012-2016. Depuis la mise en place de la CIM-10 en 2000, la proportion des décès par AcVC de cause non précisée a toujours été importante (autour de 20%). Cette classification par le CépiDc est due à un manque de précision des certificats de décès sur l’accident du fait de la difficulté pour les certificateurs de coder la cause du décès à partir des éléments du certificat de décès. Cette proportion importante est retrouvée également dans certains autres pays. Une étude ayant comparé les décès ayant pour code X59 par rapport à l’ensemble des décès par traumatismes accidentels entre l’Australie, la Suède, Taïwan et les États-Unis indique des différences importantes dans l’utilisation de ce code : 33% en Suède contre 17% en Australie, 13% à Taïwan et 7% aux États-Unis 18. En Australie, les résultats des enquêtes des coroners sont utilisés pour compléter les certificats de décès et aux États-Unis, des items sur le contexte de l’accident sont précisés dans le certificat de décès permettant notamment une description des circonstances en texte libre. D’autres études 9,10,11 ont permis de mieux caractériser et classer les décès par AcVC dont la cause n’était pas connue en lien avec une fracture du fémur dans la catégorie des chutes accidentelles, réduisant ainsi la proportion des décès par AcVC dont la cause était inconnue. De même, les décès par accident du travail hors circulation sont difficilement identifiables dans les données du CépiDc sans élément de contexte, et sont donc pour certains inclus par excès dans les décès par AcVC entrainant ainsi une surestimation de ces accidents 7. Sur la période 2002-2004 en France, sans compter les accidents de trajet, une étude a estimé à 905 le nombre annuel d’accidents mortels d’origine professionnelle pour l’ensemble des travailleurs 19.

Les données de mortalité issues de la base du CépiDc ne sont pas suffisantes à elles seules pour comprendre précisément les événements et la chronologie ayant conduit au décès par AcVC. Il est nécessaire de disposer d’études permettant de décrire en détail les circonstances de survenue des AcVC à l’origine des décès. À ce titre, l’étude MAVIE (2), coordonnée par le centre de recherche Inserm U1219 Bordeaux Population Health à l’université de Bordeaux et par le pôle d’expertise du risque Calyxis, qui a pour objectif d’étudier sur le long-terme les circonstances et les causes des AcVC, est une initiative précieuse. L’état de santé de la victime peut être un des facteurs du mécanisme de l’accident : par exemple, il est parfois difficile chez une personne âgée en mauvaise santé d’imputer le décès directement à la chute ou à son état de santé dégradée au moment de la chute. Dans une thèse récente portant sur les facteurs de risque d’accidents domestiques au sein de la cohorte MAVIE 20, il a été constaté que la présence de comorbidités était significativement associée aux AcVC domestiques. D’autres études indiquent que le nombre de maladies simultanées a été décrit comme un facteur de risque des chutes non seulement chez les personnes âgées 21,22,23 mais aussi dans la population adulte en général 24. Une étude récente sur les chutes des personnes âgées à domicile a ainsi permis d’établir des profils de chuteurs et de documenter les circonstances de la chute conduisant à un décès 25. À la suite, une deuxième étude conduite un an après la chute sera menée, notamment sur les séquelles physiques. Cette étude permettra d’obtenir des taux de décès à un an parmi la population des chuteurs et d’identifier les profils qui sont les plus susceptibles de rechuter, voire de subir des conséquences plus graves (entrée en institution, décès) afin de mettre en place des interventions ciblées pour tenter de les éviter. Des enquêtes sur la survenue des noyades en France sont aussi conduites tous les trois ans depuis 2006 pour recenser le nombre de noyades et décrire les caractéristiques des victimes, les activités pratiquées et les circonstances lors de la survenue de ces noyades 26. Ces études sont précieuses pour mettre à jour les messages de prévention, mieux cibler les populations à risque et adapter la réglementation et l’environnement malgré le caractère chronophage du recueil des circonstances détaillées ayant conduit au décès par AcVC.

Compte tenu des effectifs de décès qui restent élevés à tous les âges, les AcVC demeurent un problème de santé publique majeur et leur surveillance épidémiologique régulière reste nécessaire. Cet article contribue à identifier les AcVC avec la charge morbide la plus élevée et pour lesquels des actions de prévention doivent être mis en place. Des actions globales, mêlant campagnes d’éducation, de prévention et d’adaptation de la réglementation construites sur des données probantes, doivent être envisagées avec l’ensemble des parties prenantes (institutionnels, recherche, associations, etc.) pour réduire le fardeau des AcVC en termes de morbidité et de mortalité. Il est aussi nécessaire de mettre en place des actions spécifiques selon les types d’AcVC et les populations (par âge, par sexe, par région) pour mieux tenir compte des mécanismes, des caractéristiques individuelles et environnementales. Ainsi, une analyse sur les accidents de la vie courante sur l’île de La Réunion sur la période 2010-2018 27 avait évalué à 140 le nombre moyen annuel d’AcVC consécutifs à une chute du haut d’un arbre, alors que ce nombre annuel avait été estimé à 300 sur la période 2005-2009 28. Les actions de prévention et les campagnes de sensibilisation ciblées et spécifiques mises en place suite aux premiers résultats (communiqués de presse, affiches, reprises presse) contre les chutes de grande hauteur (d’arbres au moment de la cueillette des mangues et des lychees et d’échelles ou depuis le toit, notamment au moment de la période cyclonique) ont pu contribuer à cette baisse. En outre, un travail spécifique concernant la mise à jour des recommandations par rapport à l’existant doit aussi être entrepris à partir d’une revue de la littérature récente sur le sujet. Les efforts doivent se poursuivre comme l’y invite la Direction générale de la santé qui a listé la prévention des accidents de la vie courante chez les enfants de moins de 15 ans comme priorité dans la stratégie nationale de santé 2018-2022.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.

Références

france.fr/docs/enquete-permanente-sur-les-accidents-de-la-vie-courante-epac-.-resultats-2010-en-france-metropolitaine

publiquefrance.fr/beh/2019/29-30/2019_29-30_1.html

france.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/enquetes-etudes/chutes-des-personnes-agees-a-domicile.-caracteristiques-des-chuteurs-et-des-circonstances-de-la-chute.-volet-hospitalisation-de-l-enquete-chupadom

france.fr/beh/2021/4/2021_4_2.html