Indicateurs thermiques et recours aux soins d’urgence en France hexagonale entre 2015 et 2019

// Thermal indicators and emergency department visits in mainland France between 2015 and 2019

Résumé

Introduction –

Chaque été, des augmentations de recours aux soins pour des causes spécifiques de la chaleur, comme les hyperthermies, sont observées en France hexagonale. Une meilleure compréhension de ces impacts est nécessaire pour accompagner les politiques de prévention. Une des questions porte sur la manière de caractériser l’exposition à la chaleur, prenant en compte uniquement la température ou d’autres variables météorologiques.

Méthodes –

Cette étude compare l’influence de quatre indicateurs thermiques (température moyenne (Tm), la température au thermomètre globe mouillé (WBGT), le heat index (HI) et le universal thermal climate index (UTCI)) sur les passages aux urgences de 33 départements hexagonaux, pendant les étés (juin-septembre) de 2015 à 2019. Cinq causes ont été étudiées : hyperthermie, déshydratation, hyponatrémie, fièvre isolée et malaise. Les analyses s’appuient sur des régressions de quasi-Poisson.

Résultats –

Avec tous les indicateurs, la chaleur est associée à un excès de risque de recours aux soins d’urgence pour hyperthermie, déshydratation, hyponatrémie, fièvre isolée et malaise. Les risques relatifs (RR) sont d’ordres de grandeur similaires entre indicateurs, sauf pour le HI. Par exemple, pour les hyperthermies, une augmentation d’exposition correspondant à l’intervalle interquartile est associée à un RR de 3,97 (intervalle de confiance à 95%, IC95%: [3,82-4,13]) avec la Tm, 3,81 [3,67-3,95] avec le WBGT, 4,22 [4,01-4,33] avec l’UTCI, et 1,22 [1,21-2,23] avec le HI.

Conclusion –

Les résultats confirment qu’en France hexagonale, la Tm est un bon indicateur pour caractériser la chaleur du point de vue des effets sur la santé. Les indicateurs plus complexes incluant d’autres variables météorologiques n’expliquent pas mieux les effets. Des travaux documentant les circonstances d’exposition seraient utiles pour mieux comprendre l’intérêt de ces indicateurs d’exposition dans des contextes spécifiques comme, par exemple, les événements sportifs.

Abstract

Introduction –

The number of emergency department visits for heat-related illnesses, such as hyperthermia, is increasing each summer in mainland France. In order to support prevention policies, a better understanding of these impacts is required. This raises the question of how to characterize heat exposure: using the mean temperature only or by taking into account other meteorological variables.

Methods –

This study compares the influence of four thermal indicators (mean temperature (Tm), wet-bulb globe temperature (WBGT), heat index (HI) and universal thermal climate index (UTCI)) on emergency department visits across 33 geographical departments in France during the summer months (June–September) for the period 2015–2019. Five causes were investigated: hyperthermia, dehydration, hyponatremia, isolated fever and fainting. Analyses were based on quasi-Poisson regressions.

Results –

Irrespective of the thermal indicator, heat was associated with an excess risk of seeking emergency care for hyperthermia, dehydration, hyponatremia, isolated fever and fainting. Relative risks (RR) were found to be comparable across indicators, except for HI. For instance, regarding hyperthermia, an increase in exposure corresponding to the inter-quartile range is associated with an RR of 3.97 (95% confidence interval, [95%CI]: 3.82–4.13) for Tm, 3.81 [3.67–3.95] for WBGT, 4.22 [4.01–4.33] for UTCI, and 1.22 [1.21–2.23] for HI.

Conclusion –

The results confirm that in mainland France, Tm represents a reliable thermal indicator for characterizing heat-related health issues. The more complex indicators that include other meteorological variables do not explain the effects any better. Studies documenting the circumstances of exposure would provide useful insight into the value of exposure indicators in specific contexts, such as sporting events.

Introduction

Les changements climatiques actuels se traduisent par un déplacement de la distribution des températures vers des valeurs plus élevées, et une augmentation de la variabilité climatique. Ceci conduit à une augmentation de l’exposition de la population à la chaleur, ayant des conséquences sur le bien-être et la santé, avec un coût sociétal élevé. Les fortes chaleurs sont de plus en plus susceptibles de restreindre les activités quotidiennes, notamment celles sollicitant un effort physique.

Si les impacts de la chaleur sur la mortalité sont importants (plus de 5 000 décès attribuables à la chaleur en France hexagonale pendant l’été 2023 1), ils ne représentent qu’une part de l’impact sur la santé. Chaque année, pendant l’été, on observe en France une augmentation des passages aux urgences pour diverses causes, et pour toutes les classes d’âges 1,2.

Les températures minimales, moyennes, et maximales sont aujourd’hui les indicateurs privilégiés pour décrire l’exposition à la chaleur, tant pour le suivi des canicules à des fins de prévention et de gestion, que dans les études épidémiologiques a posteriori. Cependant d’autres paramètres comme le vent ou l’humidité jouent également un rôle important dans la thermorégulation 3. Plusieurs indicateurs thermiques sont proposés dans la littérature comme alternative à la température, pour intégrer ces paramètres jouant sur les transferts de chaleur entre le corps et l’air ambiant. Ces indicateurs peuvent être directement mesurés, ou calculés en combinant aux moins deux paramètres météorologiques, via des équations plus ou moins complexes. Ces équations peuvent aller jusqu’à inclure des hypothèses sur la composition corporelle ou l’habillement 4. Certains de ces indicateurs, comme la température au thermomètre-globe mouillée (WBGT, wet-bulb globe temperature) sont particulièrement utilisés dans des systèmes d’alerte à l’étranger ou dans un contexte d’activité physique professionnelle ou de loisir 5.

Cet article compare plusieurs indicateurs thermiques et leur capacité à expliquer le recours aux soins en population générale, pour des causes liées à la chaleur en France hexagonale entre 2015 et 2019.

Méthode

Indicateurs thermiques testés

Dans le cadre d’une réflexion sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Météo-France a identifié huit indicateurs thermiques pouvant être pertinents pour le climat français, et calculé leurs valeurs quotidiennes pour 33 stations météorologiques de référence (figure 1) du 1er juin au 15 septembre entre 2015 et 2019.

Cette base de données, ainsi qu’un calcul de corrélations entre les indicateurs, ont servi de point de départ pour sélectionner les indicateurs thermiques inclus dans cette étude.

Bien que correspondant à des définitions et des équations différentes, ces huit indicateurs (modified discomfort index (MDI), l’humidex, le temperature-humidity index (THI), l’indice de confort d’été, le WBGT, l’environmental stress index (EDI), l’universal thermal climate index (UTCI), et le heat index (HI)) présentaient des coefficients de corrélation très élevés avec la température moyenne (r>0,8), à l’exception du HI. Par exemple, le WBGT était fortement corrélé au MDI (r=0,92), à l’indice de confort d’été (r=0,97), au THI (r=0,99), à l’EDI (r=1,00) et à l’humidex (r=0,97), et plus faiblement au HI (r=0,67).

En considérant ces corrélations, quatre indicateurs thermiques ont été retenus, dont les méthodes de calcul sont exposées dans l’encadré :

1) le WBGT, car il est très utilisé dans les études internationales. Il prend en compte la température, l’humidité, la vitesse du vent et le rayonnement. Cet indicateur est particulièrement utilisé dans le cadre de la pratique sportive, par exemple aux États-Unis ou par les fédérations internationales sportives, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 6 ;

2) le HI 7, compte tenu de sa moindre corrélation avec les autres indicateurs ;

3) l’UTCI qui prend en compte des paramètres physiologiques et un modèle d’habillement, importants dans la mesure de la charge thermique 8. Il a été développé afin de donner une approche plus précise du stress thermique individuel 9,10,11. Il n’est également pas toujours corrélé aux autres indicateurs ;

4) la température moyenne (Tm) de l’air, à des fins de comparaison.

Parmi les indicateurs composites étudiés ici, plusieurs sont utilisés dans le cadre de la pratique sportive. Le plus utilisé pour certains événements sportifs est le WBGT. Plus récemment, l’UTCI et le physiological equivalent temperature (PET) ont été développés, afin de donner une approche plus précise du stress thermique individuel 9,10,11.

Calcul des indicateurs thermiques retenus

Les méthodes de calcul des quatre indicateurs thermiques retenus sont les suivantes :

Où :

Tw est la température du thermomètre mouillé

Tg est la température du globe (prend en compte le bilan radiatif net d’une surface)

Ta est la température absolue de l’air

Exprimé en degrés Fahrenheit, où :

T est la température de l’air (en degrés Fahrenheit)

R est l’humidité relative (en %)

Où :

Ta est la température absolue de l’air

Ttrm est la température radiative moyenne

Uvent est la vitesse du vent

Pvapeur est la pression de vapeur saturante de l’eau

Où :

Tn est la température minimale d’une journée

Tx est la température maximale d’une journée

Données sanitaires

Les données de passages aux urgences sont extraites du système d’Organisation de la surveillance coordonnée des urgences (Oscour®), recouvrant 86% de l’activité des services d’urgences en France 12.

Les regroupements syndromiques retenus ont été choisis en s’appuyant sur la littérature : hyperthermie et coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie, fièvre isolée, malaise 1,13,14. Les trois premiers constituent l’indicateur composite iCanicule, analysé dans le cadre du système d’alerte canicule et santé (Sacs) 15. Les données ont été analysées pour tous les âges confondus et en taux de passages pour une cause parmi l’ensemble des passages codés du jour, afin de s’affranchir des biais liés aux variations du nombre de passages codés chaque jour.

Zone et période d’étude

La zone d’étude correspond aux 33 départements pour lesquels Météo-France a produit les indicateurs d’exposition pour une station représentative d’un département (figure 1 ; liste des départements : 05, 06, 10, 12, 13, 14, 17, 2A, 21, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 86, 87, 94). Dans ces 33 départements, les données des services d’urgences du réseau Oscour® ont été agrégées. La période d’étude s’étend du 1er juin au 15 septembre (période d’activation du Sacs) des années 2015 à 2019. Avant 2015, le nombre d’hôpitaux transmettant à Oscour® et le nombre de vagues de chaleur étaient moins importants. Les années à partir de 2020 ont été exclues, étant donné que la pandémie de Covid-19 a modifié les recours aux soins d’urgence.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageAnalyses statistiques

La description des passages aux urgences est présentée par quartiles des valeurs d’indicateurs thermiques. Une régression de quasi-Poisson a été réalisée sur les taux journaliers de passages aux urgences en fonction des valeurs d’exposition. Celle-ci prend en compte la population de chaque département, et contrôle sur l’année, les jours de la semaine et le nombre total de passages. Les résultats sont présentés en risques relatifs (RR), calculés pour une augmentation de l’indicateur thermique correspondant à l’intervalle interquartile (IQR). L’IQR est calculé en faisant la différence entre le 3e et le 1er quartile. Le calcul des RR pour une augmentation standardisée d’exposition permet de comparer les RR des différents indicateurs entre eux.

Même si les termes « degrés » ou « température » sont couramment utilisés pour le WBGT, le HI et l’UTCI, les équations, paramètres météorologiques et coefficients associés sont différents pour chaque indicateur, et ne conduisent pas à des degrés Celsius. De plus, chaque indicateur thermique se réfère à une échelle qui lui est propre (1 degré de WBGT n’est pas équivalent à 1 degré d’UTCI ou à 1°C de Tm).

Résultats

Descriptif des données environnementales et sanitaires

Du 1er juin au 15 septembre des années 2015 à 2019, en France, la Tm variait entre 1,9°C et 34,4°C, le WBGT entre 7 et 27, le HI entre 0 et 162, l’UTCI entre -7 et 36 (figure 2). À l’exception du HI, tous les indicateurs avaient des valeurs significativement plus élevées pendant les canicules que pendant les autres jours de l’été.

Agrandir l'image

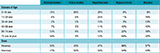

Agrandir l'imageLes analyses ont porté sur 1 854 passages pour hyperthermie (54% des passages concernaient les personnes de moins de 30 ans), 11 449 passages pour hyponatrémie (88% concernaient des personnes de 60 ans et plus), 16 240 passages pour déshydratation (67% concernaient des personnes de 60 ans et plus), 117 610 passages pour fièvre isolée (68% concernaient des personnes de moins de 15 ans) et 272 519 passages pour malaise (50% concernaient des personnes de 60 ans et plus), dans les 33 départements et sur les 5 années d’étude. On retrouve les classes d’âge habituelles, à savoir les plus jeunes pour les fièvres isolées et les hyperthermies, et les plus âgés pour les déshydratations, hyponatrémies et malaises (tableau 1).

selon la classe d’âge ou le sexe, 2015-2019

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLes hyponatrémies sont les plus concernées par une différence de sexe. Celles-ci concernant principalement les personnes âgées de 75 ans et plus, il est possible qu’il y ait un effet démographique sur la répartition par sexe.

Le nombre quotidien le plus élevé d’hyperthermies était de 27 passages dans les Bouches-du-Rhône, le 28 juin 2019, jour où le département était en vigilance rouge (avec une Tm de 31°C, un WBGT à 26, un HI à 63, et un UTCI à 33).

La figure 3 décrit la distribution des taux journaliers de passages pour hyperthermies ou malaise par quartile d’indicateurs thermiques. On observe une tendance à l’augmentation des taux pour les quartiles d’indicateurs thermiques plus élevés, également observée pour toutes les autres causes.

selon les quartiles de distribution des 4 indicateurs d’exposition à la chaleur, 2015-2019

Agrandir l'image

Agrandir l'imageRisque relatif de passages aux urgences par cause pour une augmentation interquartile d’indicateurs thermiques

Le tableau 2 détaille les RR de passages aux urgences par causes, pour une augmentation interquartile de chaque indicateur. Par exemple, lorsque la Tm augmente d’un IQR (5,7°C), le RR de passages aux urgences pour hyperthermie est de 3,97 (intervalle de confiance à 95%, IC95%: [3,82-4,13]). Pour le WBGT, ce RR est de 3,81 [3,67-3,95]. Les RR les plus élevés sont observés pour l’hyperthermie puis

Pour l’HI, les RR ont été calculés pour toutes les valeurs, et uniquement pour les valeurs positives (par construction, le HI présente un très grand nombre de valeurs nulles). En comparaison aux autres indicateurs, il est associé à des RR plus faibles pour toutes les causes, et en particulier pour l’hyperthermie.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

Synthèse des principaux résultats

Cette étude explore pour la première fois en France hexagonale l’influence de différents indicateurs thermiques alternatifs à la température sur les passages aux urgences pour des causes sensibles à la chaleur.

À l’exception du HI, tous les indicateurs thermiques considérés étaient très fortement corrélés entre eux, et avec la Tm. Ils caractérisent donc des expositions comparables. Le HI fait exception : du fait de sa construction, tous les jours avec une Tm inférieure à 27°C ou un taux d’humidité relative à 40% ont un HI égal à 0. Ainsi, cet indicateur, très utilisé notamment dans les études américaines, semble peu adapté au contexte climatique français, puisqu’il a une valeur égale à 0 la majorité des jours (Météo-France, non publié).

Pour tous les indicateurs thermiques testés, une augmentation d’une valeur basse (25e percentile de leur distribution) à une valeur élevée (75e percentile de leur distribution) était associée à une augmentation significative du nombre de passages aux urgences pour hyperthermie, déshydratation, hyponatrémie, malaise et fièvre isolée. Les augmentations les plus importantes sont logiquement observées pour les hyperthermies.

La Tm, le WBGT et l’UTCI présentent des RR pour un intervalle interquartile d’ordre de grandeur très similaire. Le HI est associé à des RR plus bas, et semble ici encore moins approprié que les autres indicateurs.

Intérêt de la température moyenne pour une caractérisation de l’exposition à la chaleur en population générale

Les résultats similaires obtenus pour la Tm, le WBGT et l’UTCI confirment l’intérêt de la température de l’air ambiant comme indicateur à privilégier pour une surveillance de ces événements de santé les plus sensibles à la chaleur en population générale. Elle est plus simple à mesurer, et est plus facilement interprétable et communicable que le WBGT et l’UTCI, qui sont aussi plus coûteux à produire. D’autre part, l’exposition à l’humidité, en plus de la chaleur, ne semble pas modifier le risque sanitaire associé dans les études épidémiologiques effectuées dans un climat tempéré 16.

Intérêts potentiels de l’utilisation de différents indicateurs thermiques

Afin d’approfondir l’intérêt et la plus-value de certains des indicateurs thermiques en lien avec les recours aux soins, plusieurs pistes seraient à explorer. Cette étude s’est focalisée sur des départements de France hexagonale. Il serait opportun d’étendre ces analyses aux départements et régions d’outre-mer (DROM) qui présentent des climats différents. Le HI, notamment, pourrait prendre des valeurs différentes et les relations observées avec les recours aux soins pourraient également différer de celles observées dans cette étude. Toutefois, l’humidité relative ne semble pas avoir d’influence non plus dans les DROM sur la mortalité 17.

Ces résultats ont été produits pour l’ensemble de la population, tous âges confondus. L’influence de la chaleur peut varier selon les classes d’âge. Certaines pathologies, comme l’hyponatrémie, sont particulièrement rencontrées chez les personnes les plus âgées. Les plus jeunes sont eux particulièrement concernés par les hyperthermies. Ces hyperthermies peuvent être la conséquence d’une méconnaissance du risque ou d’une activité professionnelle ou physique sportive inadaptée 18. Lorsque les mécanismes de thermorégulation essentiels à la dissipation de la chaleur (conduction, radiation, évaporation et convection) sont dépassés, des symptômes allant de simples crampes aux hyperthermies d’effort peuvent survenir, conduisant à une augmentation de la morbidité, voire de la mortalité 19. Aux États-Unis, les hyperthermies d’effort sont la 3e cause de mortalité chez les athlètes, après les arrêts cardiaques et les traumatismes crâniens 20.

Plusieurs des indicateurs thermiques considérés, et en particulier le WBGT sont très utilisés pour suivre et gérer les risques liés à la chaleur dans le cadre d’une activité sportive. Il aurait donc été particulièrement intéressant d’explorer son lien avec des passages aux urgences circonstanciés (dans le cadre d’une activité professionnelle, sportive…). Les données disponibles actuellement dans Oscour® ne permettent pas de telles analyses. Des études spécifiques sur l’effet de la chaleur sur l’activité physique, professionnelle ou sportive, y compris de loisir, seraient très utiles pour mieux identifier les facteurs de risques, les indicateurs thermiques utiles dans ces contextes, et ainsi alimenter la prévention.

De telles études sont d’autant plus importantes que le nombre d’événements de santé relatifs à la chaleur et à la pratique sportive semblent déjà augmenter, notamment pour les 15-34 ans et les plus de 65 ans 21. Le risque chez les plus jeunes serait lié à une motivation excessive lors d’une pratique, ce qui augmenterait considérablement la charge thermique au-delà d’un certain seuil de tolérance. Des informations contextualisées d’exposition à la chaleur pourraient être très intéressantes pour accompagner ces populations.

Ces pistes demeurent néanmoins spécifiques d’une zone géographique, de classes d’âge ou encore d’activités spécifiques. La température est l’indicateur le plus simple à produire, communiquer et à associer aux recours aux soins en population générale, notamment dans le cadre du système d’alerte canicule et santé.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.