Description et mesures de gestion des cas d’infections invasives à streptocoque A depuis 2015 et pendant l’alerte nationale 2022-2023, Auvergne-Rhône-Alpes

// Description and management of cases of invasive group A streptococcal infections in Auvergne-Rhône-Alpes, France, since 2015 and during the 2022-2023 national alert

Résumé

Introduction –

Devant la recrudescence, fin 2022, des cas d’infections invasives à streptocoque A (IISGA), les professionnels de santé ont été incités à déclarer aux autorités sanitaires tous les cas d’IISGA hospitalisés. L’objectif est de décrire les cas d’IISGA signalés en Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) depuis 2015 et les mesures de gestion des cas, avec un focus sur la période fin 2022-début 2023.

Matériels et méthodes –

Une enquête descriptive rétrospective a été réalisée à partir des signalements d’IISGA à l’Agence régionale de santé (ARS) ARA sur deux périodes : « avant l’alerte » (du 1er janvier 2015 au 5 décembre 2022) et « pendant l’alerte » (du 6 décembre 2022 au 2 mars 2023). Les cas confirmés et probables étaient définis d’après l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France de 2005.

Résultats –

Au total, 181 cas d’IISGA ont été signalés dont 66% pendant les trois mois de l’alerte. Des différences significatives ont été observées pendant l’alerte (par rapport à avant) : déclarants variés (vs hygiénistes majoritairement), délai de signalement réduit (4,8 jours vs 7,2 jours), formes pleuropulmonaires plus fréquentes (vs infections gynéco-obstétricales), recommandations d’antibioprophylaxie (plus fréquentes pour les contacts du même foyer et moins fréquentes pour les contacts hors foyer).

Conclusion –

L’alerte 2022 a sensibilisé les professionnels aux signalements précoces des cas d’IISGA permettant la mise en place rapide des mesures de gestion. Ce travail souligne le rôle des ARS dans la mise en place et la coordination des mesures de santé publique. Bien que les signalements d’IISGA ne soient pas obligatoires en France, les efforts de signalements précoces doivent se poursuivre, afin de mettre en place les mesures adaptées en particulier dans des collectivités et/ou autour de cas groupés.

Abstract

Introduction –

Faced with a resurgence in cases of group A streptococcal invasive infections (GAS-II) in 2022, health professionals were encouraged to report all hospitalized cases of GAS-II to the authorities. Our objective was to describe the cases of GAS-II A reported in the Auvergne-Rhône-Alpes region of France (ARA) since 2015 and the management of these cases, with a focus on the period of late-2022–early-2023.

Materials and methods –

A retrospective survey was carried out based on GAS-II cases reported to the ARA Regional Health Agency over two periods: “before the alert” (1 January 2015 to 5 December 2022) and “during the alert” (6 December 2022 to 2 March 2023). Confirmed and probable cases were defined according to the 2005 opinion issued by the Superior Council of Public Hygiene of France.

Results –

In total, 181 cases of GAS-II had been reported, 66% of which occurred during the three months of the alert. Significant differences were observed during the alert period (compared to before): varied report sources (vs hygienists mainly), reduced delay in reporting (4.8 days vs 7.2 days), more frequent pleuropulmonary forms (vs gyneco-obstetric infections), recommendations for antibiotic prophylaxis (more frequent for contacts in the same household and less frequent for contacts outside the household).

Conclusion –

The 2022 alert raised awareness among professionals and encouraged early reporting of GAS-II cases, allowing a rapid implementation of management measures. This study highlights the role of regional health agencies in the implementation and coordination of public health measures. Although GAS-II reporting is not mandatory in France, early reporting efforts must continue, in order to apply appropriate measures, particularly around clusters and/or in the local community.

Introduction

En novembre 2022, des cliniciens ont alerté Santé publique France et certaines agences régionales de santé (ARS) sur un nombre de cas pédiatriques d’infections invasives à Streptococcus pyogenes (streptocoque du groupe A, SGA) plus important qu’habituellement. En parallèle, le Centre national de référence (CNR) des streptocoques observait depuis l’automne 2022 une augmentation du nombre de souches pédiatriques invasives 1,2. Une surveillance renforcée a immédiatement été mise en place par Santé publique France et le Groupe francophone de réanimation et d’urgences pédiatriques afin de renforcer le dispositif de surveillance existant. Par ailleurs, deux instructions de la Direction générale de la santé (DGS) en décembre 2022 ont demandé aux professionnels de santé de déclarer aux ARS tous les cas d’infections invasives à SGA (IISGA) hospitalisés 3,4. Cette alerte a pris fin en mars 2023 à la suite de la stabilisation du nombre de nouveaux cas 5.

En France, l’incidence des IISGA était en constante augmentation entre 2003 et 2019 (de 2,2 à 4,1 cas pour 100 000 habitants) 6,7. Les IISGA ont une morbi-mortalité élevée (létalité de l’ordre de 10%, plus élevée en cas de syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS) ou de nécrose extensive) 8. Le risque de cas secondaires est important dans l’entourage immédiat, avec un risque 20 à 300 fois supérieur à celui observé en population générale 9,10,11. Le risque est augmenté principalement pour les personnes à partir de 65 ans et les nouveau-nés 9,12. Pour ces raisons, des mesures de santé publique sont recommandées concernant les contacts d’un cas (surveillance ou antibioprophylaxie selon le niveau de risque), ainsi que la recherche de la personne à l’origine de la contamination 7. Cependant, ces mesures de santé publique sont rarement décrites dans la littérature.

L’objectif est de décrire les cas d’IISGA signalés à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) depuis 2015, ainsi que les mesures de gestion qui en ont découlé, avec un focus sur la période concernant l’alerte nationale fin 2022-début 2023.

Matériels et méthodes

Population d’étude

Une enquête descriptive rétrospective a été réalisée. La population d’étude comprenait tous les cas d’IISGA, confirmés et probables, résidant en ARA. Les cas signalés par les professionnels de santé à l’ARS ARA entre le 1er janvier 2015 et le 2 mars 2023 ont été inclus dans cette étude (n=200). Les cas ne répondant pas aux critères de définition des cas certains et possibles, les cas résidant hors ARA et les doublons ont été exclus (n=19).

Définitions

Les définitions sont issues de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) de 2005 7. Un cas d’IISGA confirmé était défini par un isolement bactériologique de S. pyogenes à partir d’un liquide ou site normalement stérile, à l’exception d’une phlyctène d’érysipèle simple, sans nécrose. Un cas était considéré probable lorsque :

–l’isolement bactériologique de S. pyogenes, à partir d’un site habituellement non stérile, était associé à une nécrose extensive des tissus mous ;

–l’isolement bactériologique de S. pyogenes d’un site ou échantillon biologique habituellement non stérile était associé à un syndrome de choc évocateur de SCTS et sans autre cause retrouvée ;

–un cas survenant dans l’entourage d’un cas certain ou probable d’IISGA présentait des signes évocateurs d’une infection invasive ou d’un SCTS.

Un cas groupé était défini par la survenue de deux cas ou plus issus d’une même collectivité dans un délai de moins d’un mois. Les contacts étaient définis par les personnes vivant au domicile du cas, les contacts physiques intimes et les personnes ayant vécu certaines situations reproduisant des contacts de type intrafamilial (crèche, institutions de personnes âgées, sports impliquant des contacts physiques prolongés). Ces contacts étaient pris en compte s’ils avaient lieu dans les sept jours précédant le début des symptômes et jusqu’à 24 heures après le début du traitement spécifique du cas.

La présence des facteurs de risque (FR) d’IISGA suivants était recueillie : âge ≥65 ans, varicelle évolutive, lésions cutanées étendues, toxicomanie intraveineuse, pathologie évolutive (diabète, cancer, hémopathie, infection évolutive par le VIH, insuffisance cardiaque), prise importante de corticoïdes par voie orale, et depuis décembre 2022, les nouveau-nés de mères ayant une IISGA 4,13.

Signalement et mesures de gestion

Les IISGA ne font pas partie des maladies à déclaration obligatoire (MDO), mais il était recommandé aux professionnels de santé de signaler aux ARS au moins les cas groupés et/ou les cas vivant en collectivité (pour personnes âgées et jeunes enfants en particulier) 7. Dans le contexte de l’alerte, les instructions nationales de décembre 2022 ont fortement incité les professionnels de santé à déclarer aux ARS tous les cas d’IISGA hospitalisés 3,4. Cette incitation a pris fin le 2 mars 2023, à la suite de la diffusion d’une instruction de la DGS aux ARS indiquant le retour aux recommandations de 2005.

Les mesures de gestion recommandées autour d’un cas sont précisées dans l’avis du CSHPF 7 : identification et prise en charge de personnes symptomatiques dans l’entourage, recherche d’un éventuel cas groupé, identification et recommandations aux contacts. Le CSHPF recommande : pour tous les contacts, une surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes pendant 30 jours après le dernier contact avec le cas ; uniquement pour les contacts avec FR d’IISGA, une antibioprophylaxie sans délai. Au sein du même foyer que le cas, si un des membres présente un FR d’IISGA, l’antibioprophylaxie est alors recommandée pour tous les membres du foyer (même s’ils ne présentent pas eux-mêmes de FR d’IISGA). Devant un cas groupé, l’indication d’une antibioprophylaxie pour tous les contacts doit être discutée 7.

Les recommandations aux contacts sont à transmettre par le professionnel de santé prenant en charge le cas (pour les contacts vivant sous le même toit que le cas), et, par les professionnels de l’ARS (pour les contacts en collectivités et/ou devant un cas groupé) 3,7. À la suite d’un signalement reçu par l’ARS, le circuit est le suivant : l’ARS contacte le déclarant pour valider le signalement et s’assurer de la prise en charge des contacts familiaux, et identifie les contacts extra-familiaux et en collectivités afin de leur transmettre les recommandations adaptées. Par exemple, en établissement de jeunes enfants (<6 ans), tous les enfants du même groupe que le cas sont considérés comme contacts et doivent bénéficier a minima d’une surveillance, voire d’une antibioprophylaxie en présence de FR d’IISGA. Dans les institutions pour personnes âgées, une antibioprophylaxie est indiquée pour tous les résidents contacts ayant plus de 65 ans 7,13.

En dehors des critères de signalement et de l’ajout des nouveau-nés comme population à risque d’IISGA, la conduite à tenir autour d’un cas n’a pas été modifiée pendant la période d’étude. Les recommandations émises par les sociétés savantes pédiatriques et infectieuses en décembre 2022 13 ont apporté quelques précisions, notamment sur le schéma d’antibioprophylaxie dans le contexte de tensions en antibiotiques.

Recueil des données

Toutes les données relatives à l’investigation autour d’un cas d’IISGA ont été recueillies dans une base de données spécifique aux ARS. Une extraction des données (sociodémographiques, cliniques, déclarants, mesures de gestion) a été réalisée pour la période concernée. Les résultats de génotypage emm réalisé par le CNR des streptocoques sont uniquement présentés pour les cas groupés, l’ARS n’étant pas systématiquement destinataire des résultats complets du CNR.

Analyses statistiques

Les cas ont été répartis en deux groupes pour l’analyse des données : le groupe « avant l’alerte » (signalements entre le 1er janvier 2015 et le 5 décembre 2022), et le groupe « pendant l’alerte » (signalements entre le 6 décembre 2022 et le 2 mars 2023).

Les taux de signalement d’IISGA ont été calculés à partir du nombre de cas signalés rapporté au nombre d’habitants en ARA par années d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Afin de comparer les signalements en termes de profil de cas et de mesures de gestion entre les deux périodes, les données qualitatives ont été comparées en utilisant le test du Chi2 de Pearson ou le test exact de Fisher. Les données quantitatives ont été comparées avec le t-test de Student, ou le test de Mann-Withney. Le seuil de significativité retenu était p<0,05. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel R, version 4.0.3 (RDevelopment Core Team, Vienna, Austria, 2020).

Éthique

Cette étude a été réalisée par l’ARS à partir de données recueillies dans le cadre de ses missions de veille et de sécurité sanitaires. Le recueil, l’enregistrement et la conservation des données à caractère personnel ou de santé sont prévus dans le cadre légal 14.

Résultats

Au total, 181 cas d’IISGA ont été signalés dont 66% pendant les trois mois de l’alerte. Le nombre moyen mensuel de signalements était de 39,7 pendant l’alerte contre 0,7 avant l’alerte. L’évolution annuelle est présentée dans la figure. Rapporté à la population régionale, le taux de signalement annuel était de 5,8/100 000 habitants pendant l’alerte (vs 0,1/100 000 habitants avant l’alerte).

Agrandir l'image

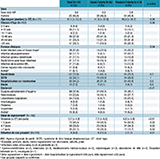

Agrandir l'imageLa majorité des cas étaient des adultes (82,2%). La plupart présentaient une bactériémie (72,9%) et plus d’un quart (28,7%) un SCTS. Près de la moitié des cas était hospitalisée en réanimation (44,2%) et 7,2% sont décédés. Globalement, les formes cliniques les plus fréquentes étaient les infections de la peau et des tissus mous (21,0%), avec des différences significatives selon les périodes : infections gynéco-obstétricales plus fréquentes avant l’alerte (29,0%) et infections pleuropulmonaires plus fréquentes pendant l’alerte (22,7%) (tableau 1). Les formes cliniques variaient également selon l’âge : les infections de la sphère ORL et pleuropulmonaires étaient plus fréquentes chez les enfants (62,5%) et les foyers infectieux étaient variés chez les adultes (peau et tissus mous : 32,9% ; gynéco-obstétrical : 20,8% ; pleuropulmonaire : 16,1%) (p<0,01). Les critères de gravité (SCTS, hospitalisation en réanimation et décès) n’étaient pas statistiquement différents entre les adultes et les enfants.

Les données relatives aux déclarants montrent des différences statistiquement significatives avec des signalements majoritairement réalisés par les hygiénistes avant l’alerte (59,7%) et des déclarants plus variés pendant l’alerte (réanimateurs, hygiénistes et laboratoires hospitaliers principalement). Le délai de signalement était réduit pendant l’alerte (7,2 jours avant l’alerte vs 4,8 jours pendant l’alerte ; p<0,01).

Agrandir l'image

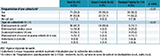

Agrandir l'imagePrès de 40% des cas avaient fréquenté une collectivité, et ce majoritairement avant l’alerte (56,5% vs 30,3% ; p<0,01). Les collectivités les plus fréquentes étaient, avant l’alerte, les établissements de santé (68,6%) et, pendant l’alerte, les collectivités d’enfants (41,7%) et établissements médico-sociaux (25,0%) (tableau 2).

Agrandir l'image

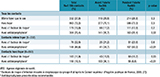

Agrandir l'imageAu total, 1 195 contacts ont été identifiés (soit en moyenne 6,8 contacts par cas) dont 29% vivant dans le même foyer que le cas (en moyenne 1,9 contact par cas). Quinze pour cent des contacts présentaient au moins un FR d’IISGA et 25% avaient reçu une recommandation d’antibioprophylaxie (tableau 3). Parmi les contacts du même foyer, la proportion pour laquelle une antibioprophylaxie a été recommandée a augmenté de façon significative pendant l’alerte (34,7% vs 50,0%), alors que la proportion de contacts avec au moins un FR d’IISGA n’était pas différente entre les deux périodes. Parmi les contacts vivant en dehors du foyer du cas, une tendance inverse a été observée, avec une proportion de contacts pour lesquels une antibioprophylaxie a été recommandée plus faible pendant l’alerte (36,1% vs 9,6% ; p<0,01) (tableau 3).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLes suspicions de cas groupés étaient moins fréquentes pendant l’alerte (12,5% vs 1,7%) (tableau 1). Avant l’alerte, six suspicions de cas groupés ont été signalées et gérées (4 situations nosocomiales et 2 communautaires) ; trois ont été par la suite infirmées (génotype emm des cas différents). Pendant l’alerte, deux situations de cas groupés (nosocomiales) ont été investiguées et confirmées (par séquençage du génome complet). Le tableau 4 résume les données recueillies lors de l’investigation de ces situations.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

Profils de cas selon les deux périodes

Une forte augmentation de signalements à l’ARS des cas d’IISGA a été observée en ARA à partir de décembre 2022, avec en moyenne 40 signalements par mois, soit un nombre 57 fois plus élevé pendant cette période. Cette augmentation considérable est liée à la demande nationale de signalement de tous les cas d’IISGA hospitalisés aux ARS pendant la période de l’alerte 3,4 : pour rappel, avant l’alerte, seuls les cas d’IISGA ayant fréquenté une collectivité ou les cas groupés étaient à déclarer, avec une possible sous-déclaration du fait d’un potentiel oubli ou méconnaissance des critères de signalement.

L’augmentation de signalement reflète également, en partie, l’augmentation de l’incidence des cas d’IISGA, observée par ailleurs, aux niveaux national 5,15 et international 16,17,18,19. Cette recrudescence concernait toutes les classes d’âge et particulièrement les enfants. Elle n’a pas été mise en lien avec l’émergence d’une nouvelle souche bactérienne ni avec une augmentation de la résistance aux antibiotiques 1,5,15,16. Plusieurs hypothèses ont été admises par le CNR afin d’expliquer ce phénomène épidémique d’ampleur inédite en France : expansion d’un sous-clone particulier du génotype emm1 présentant une virulence et épidémiogénicité accrue, forte épidémie d’infections virales (grippe et VRS) constituant des facteurs de risque de surinfection pulmonaire à SGA, et dette immunitaire liée aux mesures barrière mises en place lors de la pandémie de Covid-19 2. Dans notre étude, les cas signalés pendant l’alerte, et en particulier les enfants, présentaient plus souvent un foyer infectieux ORL ou pulmonaire (35%) par rapport à la période 2015-2022 (18%). Ces résultats sont en cohérence avec la circulation concomitante des virus respiratoires et avec les données du CNR (jusqu’à 30% de formes pulmonaires fin 2022 chez les enfants 5 vs <15% sur la période 2012-2021 2).

D’autres différences significatives ont été observées entre les deux périodes dans notre étude : d’une part, une moindre fréquentation de collectivités pour les cas signalés pendant l’alerte, d’autre part, une moindre proportion de situations de cas groupés. Ces différences peuvent être logiquement expliquées par la diffusion de l’instruction en décembre 2022 demandant aux professionnels de signaler aux ARS tous les cas d’IISGA hospitalisés et non plus uniquement les cas d’IISGA en collectivité ou les cas groupés 3,4.

Notre travail montre également que l’instruction a permis de sensibiliser efficacement les différents déclarants, ces derniers étant significativement plus variés pendant l’alerte (réanimateurs, biologistes, etc.) qu’avant (hygiénistes principalement).

Intérêt de la sensibilisation des professionnels et du signalement à l’ARS

En complément des collectivités pour lesquelles les cas étaient habituellement signalés, d’autres types de collectivités étaient retrouvés pendant l’alerte, et, en particulier les collectivités d’enfants et les établissements médico-sociaux. Ceci est important à noter puisque des mesures de santé publique (surveillance, antibioprophylaxie…) sont à mettre en place dans ces établissements 7,13.

Des changements dans l’application des recommandations d’antibioprophylaxie ont été mis en évidence par cette étude. Par exemple, parmi les contacts du même foyer, alors que la proportion de contacts avec FR d’IISGA n’était pas différente entre les deux périodes, la proportion de ceux pour lesquels une antibioprophylaxie a été recommandée a augmenté significativement pendant l’alerte (35% vs 50%). À l’inverse, parmi les contacts vivant en dehors du foyer du cas, cette proportion a diminué pendant l’alerte (36% vs 10%).

Ces résultats suggèrent que les recommandations nationales ont été mieux appliquées pendant l’alerte. En effet, l’antibioprophylaxie est recommandée uniquement pour les contacts avec FR d’IISGA ; de plus, si une antibioprophylaxie est prescrite à un contact vivant sous le même toit que le cas, elle doit également l’être pour l’ensemble des membres du foyer 7. Ainsi, au sein du domicile du cas, il est cohérent de constater une proportion d’antibioprophylaxie plus élevée que celles des contacts avec FR ; à l’inverse, en dehors du foyer du cas, les proportions de contacts avec FR et d’antibioprophylaxie devraient être comparables. Quelques hypothèses peuvent expliquer cette observation. D’une part, il est possible que la sensibilisation liée à l’alerte 1, l’instruction nationale 3, ainsi que les précisions concernant les recommandations autour d’un cas 4,13 aient entraîné une meilleure connaissance et application de ces recommandations. D’autre part, les agents de l’ARS contactaient systématiquement les contacts, les cliniciens et/ou médecins libéraux afin de transmettre les recommandations adaptées, oralement et/ou via une note d’information. Cette approche a permis de constater que les recommandations pour les contacts autour d’un cas n’étaient pas toujours connues des professionnels et/ou parfois mal interprétées selon le niveau de risque (foyer, hors foyer, FR ou non).

Un autre élément pouvant expliquer une meilleure application des recommandations est le délai de signalement, significativement réduit pendant l’alerte (7,2 vs 4,8 jours). Ces signalements plus précoces ont pu permettre d’augmenter le nombre de contacts à traiter préventivement ; en effet, l’antibioprophylaxie doit être la plus précoce possible et reste recommandée jusqu’à sept jours après le dernier contact avec le cas 4.

Enfin, de façon générale, les changements de comportements des prescripteurs, dans le contexte d’augmentation de l’antibiorésistance incitant à diminuer les prescriptions et à mieux respecter les recommandations, ont également pu contribuer à expliquer les différences constatées dans notre étude.

Notre travail présente l’intérêt d’étudier les mesures de gestion appliquées lors de la survenue d’un cas d’IISGA, sujet rarement abordé dans la littérature. Bien que notre étude semble montrer une meilleure application des recommandations autour d’un cas, il ne permet pas de connaître l’influence de ces recommandations sur la survenue de cas secondaires. Des auteurs ont conclu sur l’importance de la notification des cas d’IISGA aux autorités sanitaires et de la recherche immédiate des contacts afin de leur proposer rapidement une prophylaxie et d’éviter ainsi la survenue de cas secondaire 12. Cependant, à ce jour, aucune étude n’a permis de mettre en évidence l’efficacité de cette prophylaxie 8,12,20 ; pour autant, au niveau international, bien que les recommandations divergent quelque peu, en particulier au niveau des contacts à cibler, la prophylaxie reste globalement recommandée 21,22,23,24, notamment devant le risque de transmission et la gravité potentielle de la pathologie. En outre, contrairement à la France, dans certains pays (par exemple, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada) les IISGA sont des MDO 18,21,22,23.

Limites

Les données présentées dans ce travail ne sont pas exhaustives, en particulier avant l’alerte. On peut penser que le nombre de cas signalés pendant l’alerte 2022-2023 reflète davantage le nombre réel de cas en ARA puisque les professionnels ont été incités pendant cette période à signaler tous les cas hospitalisés aux ARS. Nos données semblent néanmoins représentatives puisqu’elles sont comparables à celles du CNR entre 2012 et 2022 2 en termes de tranche d’âge des cas et des présentations cliniques (infections de la peau et des tissus mous majoritaires, et proportions similaires de bactériémies sans foyer infectieux et d’infections gynéco-obstétricales par exemple). Comme discuté ci-dessus, les infections pleuropulmonaires et ORL sont surreprésentées dans notre étude, en particulier pendant l’alerte. Cette augmentation des formes respiratoires fin 2022 a été constatée également par ailleurs, et est expliquée par la recrudescence des virus respiratoires à cette période 2,5,15,19. Les formes graves (SCTS), légèrement surreprésentées dans notre étude en particulier avant l’alerte (29%) par rapport aux données du CNR (18% en 2012-2021 pour les adultes 2,5), sont probablement le reflet d’un biais de déclaration (signalement à l’ARS des cas les plus graves).

Le caractère régional de l’étude limite la généralisation des résultats. Toutefois, la région ARA était une des régions les plus concernées par cette alerte 2,5. Le nombre de contacts a également pu être sous-estimé par les professionnels et/ou les cas interrogés. Enfin, les résultats de cette étude, notamment concernant l’antibioprophylaxie, devraient être confirmés par d’autres études, en particulier par une analyse multivariée en ajustant sur les caractéristiques des contacts.

Conclusion

L’alerte 2022 a sensibilisé les professionnels au signalement des cas d’IISGA, mais également à la précocité des signalements, permettant ainsi la mise en place des mesures de gestion dans des délais adéquats. Cette alerte a été l’occasion de rappeler les recommandations pour les contacts autour d’un cas, dans le contexte de tensions en antibiotiques et de lutte contre l’antibiorésistance. Ce travail souligne le rôle des ARS dans la mise en place et la coordination des mesures de santé publique adaptées. Bien que les signalements d’IISGA ne soient pas systématiques en France, les efforts de signalements précoces doivent se poursuivre, afin de mettre en place les mesures autour des cas, et en particulier dans des collectivités sensibles et/ou autour de cas groupés.

Remerciements

Nous remercions tous les infirmiers et médecins de l’ARS ayant contribué aux investigations et pratiques des mesures de gestion autour des cas, et les épidémiologistes de la cellule régionale de Santé publique France (en particulier Garance Terpant) pour leur relecture et conseils. Nous remercions également les professionnels de santé ayant déclaré les cas à l’ARS.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.

Références

a.pdf