Activités et profils des patients affectés par l’épidémie de Covid-19 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux

// Impact of the COVID-19 epidemic on hospital admissions and patient profiles at Bordeaux University Hospital

Résumé

Contexte –

Les baisses de recours aux soins hospitaliers constatées en début de 1re vague de Covid-19 peuvent être lourdes de conséquences et préjudiciables pour la santé des patients. Notre objectif était d’analyser l’impact à court terme de l’épidémie de Covid-19 sur les hospitalisations au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux entre 2019 et 2020.

Méthodes –

La base nationale PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) a été utilisée pour analyser l’évolution de l’activité hospitalière du CHU de Bordeaux. L’activité a été décrite en fonction de périodes en 2020 (pré-épidémie, 1re vague, inter-vague, 2e vague) ; des modes de prise en charge ambulatoires, hospitalisations conventionnelles sans passage par les urgences (HSU) et avec passage par les urgences (HAU) ; des types d’activités (regroupement de groupes de planification) ; et de variables sociodémographiques.

Résultats –

L’activité au CHU de Bordeaux a baissé de 6,3% entre 2019 et 2020. Les séjours ambulatoires et la plupart des activités en HSU, fortement perturbés durant la 1re vague ont connu une reprise d’activité durant l’inter-vague puis une baisse modérée durant la 2e vague. Les HAU ont connu une baisse modérée, mais persistante jusqu’à la fin de la 2e vague. Les séjours des 0-17 ans ont le plus baissé et ce durant les deux vagues de l’épidémie. La baisse d’activité était plus marquée chez les non-bénéficiaires de CMU durant la 1re vague et chez les bénéficiaires de CMU durant la 2e vague.

Conclusion –

L’impact de la Covid-19 était ponctuel sur l’activité ambulatoire et les HSU mais semble plus durable pour les HAU. Analyser les effets à long terme des retards de prise en charge sera crucial pour mieux préparer le système de santé à la gestion de nouvelles vagues épidémiques.

Abstract

Background –

The decrease in use of hospital care observed at the start of the 1st wave of COVID-19 could have serious consequences and be detrimental to the health of patients. Our objective was to analyze the short-term impact of the COVID-19 epidemic on hospitalizations at the Bordeaux University Hospital between 2019 and 2020.

Methods –

The French national medico-administrative database (PMSI) was used to analyze changes in hospital admissions at the Bordeaux University Hospital. The admissions were described according to the period in 2020 (pre-epidemic, 1st wave, inter-wave, 2nd wave), the modality of care (ambulatory care, direct admission or admission after emergency department visit), the type of care (technical planning groups), and socio-demographic variables.

Results –

Activity at the Bordeaux University Hospital decreased by 6.3% in 2020 compared to 2019. There was a sharp decline in ambulatory activity and direct-admission activities during the 1st wave, followed by an increase during the inter-wave then a moderate drop during the 2nd wave. As for admissions after emergency department (ED) visit, there was a moderate but persistent decline from the 1st wave until the end of the 2nd wave. Hospital stays for patients aged 0–17 years showed the greatest decrease over the two waves. The decline in admissions was more marked among non-beneficiaries of universal medical care during the 1st wave then among beneficiaries during the 2nd wave.

Discussion –

The impact of COVID-19 was temporary on ambulatory care and direct admissions, but seemed to last longer for admissions resulting from an ED visit. Analyzing the long-term effects of delayed care will be crucial to better prepare the health system for new epidemic waves or emerging epidemics.

Introduction

Après l’identification des premiers cas d’infections au virus SARS-CoV-2 en Asie fin 2019, le début de l’année 2020 a été marqué par l’expansion mondiale des cas, surtout en Europe qui deviendra l’épicentre de la pandémie en 2020 1,2. Fin janvier, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a accueilli un des premiers cas de Covid-19 confirmés en France 3. La progression rapide de l’épidémie et la nécessité de prendre en charge les cas sévères et graves de Covid-19 dans des services de soins critiques déjà saturés, ont poussé le gouvernement à mettre en place vers mi-mars des mesures contraignantes comme le « plan blanc » avec la déprogrammation des soins non urgents 4. Parallèlement, un confinement général de la population limitant les déplacements a été instauré 4,5,6. Ces mesures ont entraîné une baisse de la fréquentation des établissements de santé. Si cette tendance était prévisible pour certaines activités « déprogrammables », elle a suscité de grandes interrogations pour des pathologies aiguës, par exemple les infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux.

Une diminution des recours aux urgences pour des pathologies aiguës a été rapportée dans plusieurs pays dont le système de soins a été perturbé par la Covid-19 7,8. Dès le mois d’avril 2020, à la suite des constats de la Fédération hospitalière française (FHF), le ministère de la Santé a lancé une alerte afin d’inciter les patients à ne pas reporter les suivis pour pathologie chronique et à se rendre à l’hôpital en cas de symptômes 9.

Malgré cela, les résultats des premières enquêtes conduites auprès de la population générale ont montré que 60% des personnes interrogées déclaraient avoir renoncé à au moins un soin dont elles avaient besoin pendant le premier confinement 10,11. La baisse des recours aux soins hospitaliers constatée dès la 1re vague de l’épidémie de Covid-19 peut être lourde de conséquences et préjudiciable pour la santé en cas d’absence ou de retard de prise en charge des pathologies chroniques évolutives ou aiguës. Elle constitue un problème de santé publique majeur 10. À notre connaissance, peu d’études relatives au contrecoup de l’épidémie de Covid-19 sur le recours aux soins ont été réalisées en France 12,13. Or, les retours d’expériences sur cette épidémie sont indispensables pour l’adaptation des politiques de priorisation d’activités, la planification et la réorganisation du système de santé en cas de future crise sanitaire.

Si le virus a peu circulé en Gironde 14, le CHU de Bordeaux a pris en charge, en plus des cas locaux de Covid-19, des patients transférés de la région Grand Est et d’Île-de-France, et a appliqué comme les autres régions les mesures de contrôle contraignantes. L’objectif de cette étude était d’analyser les conséquences à court terme de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble des activités d’hospitalisation du CHU de Bordeaux en 2020 comparativement à 2019, en fonction du mode, du type de prise en charge et du profil des patients.

Méthodes

Design d’étude et source de données

Notre étude transversale rétrospective a été réalisée à partir des données d’hospitalisation de court séjour issues de la base nationale du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), mise à disposition par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Ce travail s’inscrit dans le cadre de la méthodologie de référence MR-005 et a été enregistré sur le site du Health Data Hub.

Sélection des séjours

L’analyse portait sur les hospitalisations du champ médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) du CHU de Bordeaux sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ont été exclus les séjours de patients résidant à l’étranger et ceux groupés en erreur ou ayant des problèmes de chaînage. Ces hospitalisations incluaient les séjours pour Covid-19.

Recueil et définition des variables

Les variables sociodémographiques suivantes ont été analysées à partir du PMSI : le sexe, l’âge regroupé en 4 classes (0-17 ans, 18-49 ans, 50-74 ans et 75 ans et plus) et la commune de résidence regroupée en 4 zones de provenance (Bordeaux métropole, Gironde hors métropole, Nouvelle-Aquitaine hors Gironde et France hors Nouvelle-Aquitaine). La couverture sociale a été décrite à partir de la variable « Couverture médicale universelle » (CMU). L’indice de défavorisation sociale (FDep – French Deprivation Index) défini par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a permis de classer les séjours selon les niveaux de défavorisation de la commune ou du département de résidence en 5 catégories : très faible, faible, peu élevée, élevée et très élevée 15.

Les modes de prises en charge ont été regroupés en 4 catégories selon la durée du séjour et/ou le mode d’entrée : « séances », « séjours en ambulatoire hors séances », « hospitalisations conventionnelles sans passage par les urgences » (HSU : admission sans passage préalable par un service d’urgence, comprenant les hospitalisations programmées) et « hospitalisations conventionnelles après passage par les urgences » (HAU : si passage en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ou mode d’entrée domicile et provenance urgences). Pour chaque mode de prise en charge, les séjours ont été décrits par groupe de planification (GP), des groupes d’activités définis par l’ATIH 16. Les libellés de ces GP permettent de distinguer les 3 types d’activités : chirurgicale, interventionnelle et médicale.

Périodes et vagues

L’année 2020 a été divisée en 4 périodes : « pré-épidémie » (1er janvier-28 février) ; la « 1re vague » (1er mars-31 mai) ; « inter-vague » (1er juin-30 septembre) ; la « 2e vague » (1er octobre-31 décembre).

Analyses statistiques

Les séjours ont été décrits en nombre et en évolution entre 2019 et 2020, au global, par mois, stratifiés selon les périodes et vagues épidémiques, les modes et types de prise en charge, les GP, et les caractéristiques sociodémographiques des patients. Pour mesurer les répercussions de l’épidémie de Covid-19, les nombres des séjours des périodes et vagues épidémiques en 2020 étaient comparés à ceux des périodes correspondantes en 2019.

Les séances, les séjours groupés en obstétrique et en néonatalogie n’ont pas été décrits dans les analyses stratifiées. Compte tenu du nombre élevé de GP, les activités les plus importantes en volume d’activité et certaines activités phares sélectionnées en se basant sur l’avis d’experts en information médicale ont été décrites.

Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 8.3, du site de l’ATIH.

Résultats

Évolution globale de l’activité

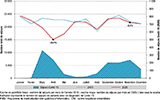

Au total, 251 286 séjours en MCO ont été réalisés au CHU de Bordeaux en 2020, soit une évolution de -6,3% comparativement à l’année 2019 (tableau 1). La proportion de séjours avec Covid-19 au cours de la 1re et 2e vague était respectivement de 1,3% et 0,8%. Une augmentation de +3,6% de l’activité globale en phase pré-épidémique était suivie d’une diminution de -24,5% durant la 1re vague, d’une stabilité de l’activité durant l’inter-vague et d’une baisse de -2,3% durant la 2e vague. L’évolution mensuelle montre que la baisse la plus importante de l’activité a eu lieu au mois d’avril 2020, atteignant -34,1% (figure 1).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageen regard du nombre d’hospitalisations Covid-19 en 2020 d’après le PMSI

Agrandir l'image

Agrandir l'imageImpact de la Covid-19 sur l’activité ambulatoire

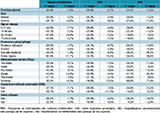

Les séjours ambulatoires ont diminué de -7,8% entre 2019 et 2020 notamment du fait de la baisse de -36,4% observée durant la 1re vague de l’épidémie (tableaux 1 et 2).

Agrandir l'image

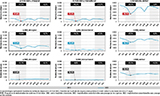

Agrandir l'imageAu CHU de Bordeaux, la chirurgie ambulatoire était l’activité la plus fortement altérée avec une baisse maximale de -81,8% au cours de la 1re vague (figure 2a). Durant celle-ci, la baisse a atteint -71,6% pour la chirurgie ORL et stomato, -64,8% pour la chirurgie gynécologique et -62,3% pour les chirurgies de l’appareil locomoteur. Lors de la 2e vague, la baisse de ces trois activités persistait mais était de moindre ampleur, respectivement de -15,3%, -25,9% et -1,6% (figure 3).

Concernant les actes interventionnels ambulatoires, la baisse la plus importante a été observée durant la 1re vague, atteignant -75,1% (figure 2b). Le nombre de séjours pour endoscopies digestives et pour cathétérismes vasculaires a diminué au cours des deux vagues, respectivement de -71,7% et -55,8% durant la 1re vague, et -20,5% et -18,7% durant la 2e vague (figure 3).

Les prises en charge ambulatoires médicales étaient les moins affectées des trois types d’activité ambulatoire, avec toutefois une baisse maximale de -49,5% durant la 1re vague (figure 2c). Les séjours pour diabète et maladies métaboliques ont connu une baisse atteignant -66,9% durant la 1re vague et un rebond de +3,2% durant la 2e vague (figure 3).

Agrandir l'image

Agrandir l'image Agrandir l'image

Agrandir l'imageImpact de la Covid-19 sur les hospitalisations sans passage par les urgences (HSU)

Les HSU ont globalement baissé de -9,2%, entre 2019 et 2020 (tableau 1). Les séjours chirurgicaux et ceux avec acte interventionnel étaient les plus touchés avec des baisses maximales atteignant respectivement -52,2% et -49,4% durant la 1re vague. Les séjours pour prise en charge médicale diminuaient de -34,0% (figures 2d, 2e et 2f).

Les activités chirurgicales phares en HSU les plus touchées au cours de la 1re vague étaient la chirurgie majeure de l’appareil locomoteur (-64,1%) et les transplantations d’organes (-58,6%) (figure 3). La chirurgie majeure de l’appareil locomoteur a augmenté de +0,4% durant l’inter-vague et de +9,5% pendant la 2e vague, tandis que les transplantations d’organes ont continué à baisser durant l’inter-vague (-27,2%) puis ont augmenté de +10,3% pendant la 2e vague. La chirurgie digestive majeure a connu une baisse moins forte de -28,8% pendant la 1re vague et un rebond de +10,8% pendant la 2e vague. En revanche, la chirurgie majeure du thorax et de l’appareil respiratoire diminuait de -29,5% durant la 1re vague et de -12,2% durant la 2e vague (figure 3).

Les séjours pour cathétérismes vasculaires en HSU interventionnels ont diminué de -36,4% durant la 1re vague mais ont augmenté de +6,6% durant la 2e vague (figure 3).

Concernant les prises en charge médicales, les séjours pour affections cardio-vasculaires ont connu une baisse importante durant la 1re vague (-58,3%) qui a persisté durant la 2e vague (-17,4%). Les séjours pour diabète, maladies métaboliques et endocriniennes (hors complications) ont diminué de -41,1% durant la 1re vague mais ont connu un rebond de +4,8% durant la 2e vague. À l’inverse, les séjours en pneumologie incluant les séjours Covid-19 ont augmenté durant les deux vagues de +21,2% et +7,6%, respectivement (figure 3).

Impact de la Covid-19 sur les hospitalisations après passage aux urgences (HAU)

Globalement, les HAU étaient le mode de prise en charge le plus pénalisé avec une baisse de -10,5% entre 2019 et 2020 (tableau 1). Les séjours HAU pour chirurgie étaient affectés plus précocement avec une baisse maximale de -32,4% dès le début de la 1re vague (figure 2g).

Les interventions chirurgicales majeures de l’appareil locomoteur et celles d’ORL-stomatologie ont baissé pendant les deux vagues, respectivement de -39,2% et -29,6% durant la 1re vague et de -2,5% et -4,7% durant la 2e vague. La chirurgie du rachis a connu une baisse de -21,0% durant la 1re vague puis un rebond de +11,9% pendant la 2e vague. La chirurgie cardio-thoracique, pontage aorto-coronarien et la chirurgie viscérale ont été épargnées durant les 2 vagues, avec respectivement +29,2% et +1,2% durant la 1re vague, et +7,0% et +24,6% durant la 2e (figure 3).

Pour les actes interventionnels réalisés en HAU, des baisses mensuelles atteignant -16,8% ont été observées durant les deux premières vagues (figure 2h).

Les séjours pour cathétérisme vasculaire ont augmenté de +1,3% sur la période de la 1re vague, mais ont baissé de -4,0% durant la 2e vague.

Les séjours HAU en médecine étaient les plus concernés avec une baisse atteignant -32,2% durant la 1re vague (figure 2i). Les trois activités les plus perturbées durant la 1re vague étaient l’hépato-gastro-entérologie (-48,9%), l’ORL-stomatologie (-34,6%) et les affections cardio-vasculaires (-33,8%) (figure 3). À l’inverse, les séjours en pneumologie ont augmenté durant la 1re vague (+2,0%) mais ont diminué durant la 2e vague (-28,7%).

Évolution de l’activité entre 2019 et 2020 en fonction du profil des patients

Comparativement à 2019, le nombre de séjours des hommes a baissé de -25,0% et ceux des femmes de -24,0% durant la 1re vague de l’épidémie (tableau 1). La baisse chez les hommes était plus importante en ambulatoire (-39,1%) et HSU (-30,3%) alors qu’elle l’était plus chez les femmes pour les HAU (-26,9%) (tableau 2). La plus forte baisse de séjours entre 2019 et 2020 a été observée chez les 0-17 ans lors des deux vagues atteignant -33,7% durant la 1re vague et -12,8% durant la 2e vague (tableau 1). Les baisses dans cette classe d’âge restaient les plus importantes pour les séjours ambulatoires et les HAU (tableau 2).

Lors des deux vagues de l’épidémie, la baisse la plus importante a été observée pour les séjours de patients habitant en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, atteignant -47,2% durant la 1re vague et -15,4% à la 2e vague (tableau 1). Au cours de la 1re vague, les séjours des patients provenant de zones de très faible niveau de défavorisation étaient les moins touchés, pour tous les modes de prise en charge (tableau 2). Tous séjours confondus, la baisse de séjours durant la 1re vague était plus importante chez les non-bénéficiaires de CMU (-26,4% vs -0,9%), tandis que durant la 2e vague, la baisse était plus marquée chez les bénéficiaires de CMU (-5,0% vs -2,1%) (tableau 1).

Durant la 1re vague, les séjours HAU avec passage par les soins critiques étaient moins touchés, avec une baisse de -4,2% comparativement à -22,3% pour les séjours ambulatoires et -18,8% pour les HSU (tableau 2).

Discussion

En 2020, l’épidémie de Covid-19 a eu moins de répercussions sur l’activité du CHU de Bordeaux qu’ailleurs, avec une baisse globale de -6,3%, comparativement à la baisse de -12,5% pour l’ensemble des établissements de santé en France rapportée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) 13. À l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, la baisse du nombre de séjours au CHU de Bordeaux a été également moins forte de 2,9 points comparativement au niveau régional (-9,2%) 14. La Nouvelle-Aquitaine a été la deuxième région métropolitaine la moins concernée par la baisse des séjours 14. Le nombre limité de patients infectés en Gironde, conséquence de la faible circulation virale et possiblement du climat 17 a permis une poursuite des activités hospitalières avec moins de déprogrammations. Les répercussions à Bordeaux sont probablement en partie dues aux mesures contraignantes générales, pas forcément adaptées aux contextes de faible circulation virale.

La littérature internationale retrouve globalement une baisse d’activité plus importante durant la 1re vague, conséquence du confinement strict avec une amplitude variable d’une région à l’autre en fonction de la phase épidémique 7,18,19,20. Une étude aux États-Unis rapportait des baisses d’activités non liées à la Covid-19 entre -39,5% et -43% 7. L’augmentation rapide et importante du nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 dans certains pays très touchés comme l’Italie n’a pas permis d’inverser la tendance à la baisse globale d’activité 18. L’impact durant la 2e vague est difficilement comparable entre pays à cause de la diversité de mesures de contrôles et de restrictions ciblant des personnes, des territoires ou des périodes.

Au CHU de Bordeaux, l’activité chirurgicale ambulatoire était la plus affectée, notamment en ORL-stomatologie, gynécologie et chirurgie de l’appareil locomoteur. Une étude écossaise montrait une baisse de -40,7% de l’activité de traumatologie 8. Les déprogrammations ont plus concerné les activités chirurgicales dont une importante part programmée nécessite un recours à des unités de soins critiques, saturées par les hospitalisations pour Covid-19 21. La baisse des transplantations d’organes au CHU de Bordeaux était comparable à celles d’autres études qui retrouvaient des baisses entre -32,3% et -16% 12,22.

La baisse des HAU semble être le reflet de la baisse de fréquentation des services d’urgences, probablement due aux renoncements et aux difficultés d’accès aux soins. Nos résultats montrent que ce mode de prise en charge a été modérément perturbé, mais avec une baisse d’activité persistant tout au long de l’année 2020. Au CHU de Bordeaux, cette baisse a porté principalement sur des activités médicales d’hépato-gastro-entérologie et cardio-vasculaires. La chirurgie cardio-thoracique, les pontages aorto-coronariens et la chirurgie viscérale étaient épargnés. L’augmentation de l’activité de chirurgie viscérale peut traduire la conséquence d’un retard de prise en charge et la nécessité d’une intervention urgente pour des pathologies qui auraient été traitées différemment avant l’épidémie de Covid-19. Une étude sur le recours aux soins d’urgence lors de l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine a montré que, malgré une baisse du nombre de passages, les douleurs thoraciques et douleurs abdominales faisaient toujours partie des principaux motifs de consultation 23.

Les baisses d’HAU les plus importantes concernaient les patients résidant dans des zones très défavorisées. L’épidémie de Covid-19 a aggravé le problème préexistant d’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables 24,25. Les populations moins favorisées sont les plus touchées par l’épidémie de Covid-19 avec un risque plus élevé de transmission du fait de leurs conditions de vie, d’un risque plus élevé de formes sévères à cause des comorbidités et d’une faible fréquentation des services de soins 26.

Nos résultats ont quelques limites. Premièrement, le choix de 2019 comme année de référence peut être discutable comparativement à la moyenne de plusieurs années précédentes. L’absence de grande différence d’activité entre 2019 et les années précédentes conforte notre choix. Deuxièmement, nous avons limité notre étude à la fin de l’année 2020. En effet, les deux vagues étudiées étaient marquées par le taux de déprogrammations le plus élevé et de limitations des déplacements. Lors des vagues ultérieures en 2021, la vaccination des personnes les plus fragiles puis de l’ensemble de la population ainsi que les changements de pratique en matière de déprogrammations, ont pu limiter la baisse de l’activité hospitalière.

Conclusion

Ce travail sur l’effet à court terme de la pandémie était nécessaire et indispensable pour objectiver les effets combinés des mesures collectives de contrôles et des changements de comportements des patients concernant l’accès aux soins. Des mesures d’accompagnement associant des messages de prévention ciblés et le développement de la télémédecine auraient peut-être atténué le contrecoup sur le suivi des pathologies chroniques et réduit le risque d’aggravation. Analyser et comprendre les effets à long terme des retards de prise en charge résultant des baisses d’activité liées à la pandémie de Covid-19, quel qu’en soit le mécanisme, sera crucial pour mieux préparer le système de santé à la gestion de nouvelles vagues épidémiques.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.