Étude Pré’Violence : prévalence des violences déclarées par les femmes majeures ayant consulté dans les centres municipaux de santé des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis entre le 7 décembre 2020 et le 28 janvier 2021

// PRE’VIOLENCE Study: Prevalence of violence experienced by adult women attending municipal health centres in the French departments of Hauts-de-Seine and Seine-Saint-Denis, from 7 December 2020 to 28 January 2021

Résumé

Introduction –

Les violences faites aux femmes ont un impact majeur sur la santé, mais restent difficiles à évaluer dans leur ensemble. L’étude Pré’Violence s’intéresse aux femmes consultant dans les centres municipaux de santé (CMS), dont la population présente une précarité plus grande et un état de santé moins bon que les patients des cabinets libéraux. L’objectif était d’estimer la prévalence des violences dans cette population, quel que soit le type de violence.

Matériel et méthode –

L’étude a eu lieu dans 10 CMS des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis entre le 7 décembre 2020 et le 28 janvier 2021. Un auto-questionnaire anonyme était distribué durant une semaine par les secrétaires, à toutes les femmes majeures qui venaient consulter, quel que soit le motif ou le professionnel de santé. Le questionnaire interrogeait sur les violences dans l’année, en détaillant les différents types, et au cours de la vie, tous types de violence confondus.

Résultats –

Parmi les 3 457 femmes ayant consulté durant l’étude, 375 femmes (10,8%) ont répondu. La prévalence des violences était de 52% au cours de la vie, et de 37% dans l’année passée. Parmi les violences dans l’année : 73% des femmes ont connu des violences verbales ; 46%, sexuelles ; et 41%, physiques. Ce sont 51% des femmes qui ont connu plusieurs types de violences à la fois. Seules 32% des femmes en avaient déjà parlé avec un professionnel de santé alors que 58% étaient favorables à ce que la question leur soit posée.

Discussion –

Cette étude permet d’estimer pour la première fois la prévalence des violences parmi les femmes consultant dans les CMS des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis. Les résultats de l’étude sont limités par l’utilisation d’un auto-questionnaire, en l’absence d’un outil standardisé et validé pour le dépistage des violences. Une des difficultés était d’interroger les femmes sur les violences, dans une société marquée par la culture du viol et les stéréotypes. Toutefois, les résultats montrent que les femmes concernées sont en faveur du repérage et incitent à concevoir un questionnaire standardisé, dépistant tous les types de violences.

Abstract

Introduction –

Violence against women is a major public health issue, but remains difficult to assess as a whole. The PRE’VIOLENCE study focuses on women attending municipal health centres (MHC), which serve a population that is more precarious and in poorer health than those served through private practices. The objective was to estimate the prevalence of violence in this population, regardless of the type of violence.

Material and method –

The study took place in ten MHCs in the Hauts-de-Seine and Seine-Saint-Denis departments, from 7 December 2020 to 28 January 2021. Over one week, the MHC secretaries distributed an anonymous self-administered questionnaire to all adult women who attended the MHC, regardless of the reason for the consultation. The questionnaire asked about specific types of violence experienced in the past year and, more generally, throughout life.

Results –

Out of the 3,457 women who consulted during the study, 375 women (10.8%) responded. The prevalence of violence was 52% for lifetime and 37% in the past year. Regarding violence experienced in the past year: 73% of the women declared verbal violence, 46% sexual and 41% physical. Several types of violence experienced at the same time affected 51% of the women. Only 32% of the women had ever spoken to a health professional about their experience, while 58% were in favour of being asked about it.

Discussion –

This study has allowed us to make the first ever estimation for prevalence of violence among women consulting MHC in the departments of Hauts-de-Seine and Seine-Saint-Denis. The results of the study are limited by the use of a self-administered questionnaire, which was used in the absence of a standardised and validated tool for screening violence. Given how society is marked by rape culture and stereotypes, one of the difficulties was deciding on the best way to ask women about violence. However, the results show that the women concerned are in favour of screening and support the idea of designing a standardised questionnaire that covers all types of violence.

Introduction

Les violences faites aux femmes sont de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, et s’exercent à tous les stades de la vie, de l’enfance à la vie conjugale, familiale ou professionnelle.

Dans le monde, 27% des femmes auraient connu des violences conjugales dans leur vie, selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 1. En France, chaque année, 10% des femmes seraient victimes de violences conjugales 2, dont 25% de pressions psychologiques, et 3,4% de viol ou tentative de viol de la part de leur conjoint ou ex-conjoint 3.

Les violences ont un impact important sur la santé et augmentent le risque de développer de nombreuses maladies. Par exemple, les violences dans l’enfance sont associées à une augmentation des maladies cardiovasculaires, des cancers, des douleurs chroniques, ou des complications obstétricales et infections sexuellement transmissibles 4. Parmi les victimes, 95% décrivent un impact sur leur santé mentale (dépression, idées suicidaires, addiction, trouble du comportement alimentaire, comportements à risque, etc.) 5. Au total, les violences dans l’enfance diminuent l’espérance de vie de 5 à 20 ans, représentent pour les victimes un risque de connaître des violences ultérieures et pour la société un coût des soins ambulatoires deux fois supérieur 6,7,8.

Les principales études dans la littérature étudient les violences selon leur type, mais aucune étude ne mesure la prévalence des violences faites aux femmes dans leur ensemble, en France.

Y compris en consultation, les violences demeurent peu dépistées : la moitié (55%) des femmes victimes de violences (FVV) n’en ont jamais parlé avec un professionnel de santé 9. Les freins sont nombreux, tant du côté des victimes (peur du jugement et des répercussions sur les enfants) que des professionnels de santé (manque de temps et de formation, appréhension) 10,11, dans une société marquée par la culture du viol, constituée de mythes et de représentations stéréotypées des violences 12.

Cette étude s’intéresse aux femmes majeures consultant dans les centres municipaux de santé (CMS), dont le rôle est de favoriser l’accès aux soins et la réduction des inégalités 13. Les CMS accueillent une population majoritairement féminine (60%), qui, en comparaison avec la patientèle des cabinets libéraux, est dans une plus grande précarité (niveau d’étude plus faible, représentation plus importante des personnes sans emploi et bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire) 13. De plus, 46% des patients consultant dans les CMS déclarent un état de santé moyen à très mauvais, contre 26% des patients dans la population générale 13. Plusieurs études évoquent un lien entre la dégradation de l’état de santé, la précarité et la survenue d’expériences traumatiques 8,14,15. L’hypothèse émise est que la prévalence des violences faites aux femmes pourrait être plus élevée parmi les femmes consultant dans les CMS.

L’objectif principal de l’étude Pré’Violence était donc de connaître la prévalence des violences faites aux femmes dans les CMS d’Île-de-France. Les objectifs secondaires étaient de connaître les caractéristiques des femmes consultant dans les CMS, les différents types de violences subis, le nombre de femmes ayant déjà été dépistées sur le sujet et le nombre de femmes en ayant parlé avec un professionnel de santé.

Matériel et méthode

Population d’étude

L’étude était proposée à toutes les femmes majeures qui venaient dans un des CMS de l’étude, quel que soit le professionnel ou le motif de consultation. Les mineures et les femmes majeures refusant de participer étaient exclues.

Les CMS ont été tirés au sort parmi les CMS d’Île-de-France : 15 CMS ont été contactés par mail, 13 ont répondu à l’invitation et 10 ont accepté de participer. Les CMS participants étaient répartis sur 5 communes, dans 2 départements d’Île-de-France : Asnières, Nanterre, Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine (92), et Montreuil, Saint-Denis dans la Seine-Saint-Denis (93).

Recueil des données

Un auto-questionnaire anonyme était proposé à l’accueil, à leur arrivée, à toutes les femmes majeures consultant. Elles étaient invitées à le remplir seules en salle d’attente avant leur consultation, ou pouvaient si elles le souhaitaient solliciter l’aide du professionnel consulté ou d’une personne de l’accueil. Une urne était disposée à l’accueil pour le recueil des questionnaires.

La durée d’inclusion a été fixée arbitrairement à une semaine.

Une lettre d’information expliquant le contexte de l’étude, le protocole et l’utilisation des données figurait en première page du questionnaire. Une patiente remplissant le questionnaire était présumée informée et consentante pour participer à l’étude.

En l’absence d’auto-questionnaire standardisé et validé par la littérature pour le dépistage de toutes les violences, un questionnaire a été créé pour l’étude, en s’appuyant sur les questions de l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) et en suivant les recommandations de l’OMS sur l’élaboration de statistiques sur les violences faites aux femmes 16.

Le questionnaire était constitué de 4 parties :

–1re partie : données sociodémographiques (7 questions) ;

–2e partie : repérage des violences dans l’année, selon les différents types de violence (7 questions) ;

–3e partie : repérage des violences dans la vie, tous types de violence confondus, des unions forcées et des mutilations sexuelles féminines (4 questions) ;

–4e partie : repérage des violences par un professionnel de santé (4 questions).

Avec chaque questionnaire était distribuée une liste des consultations et des associations aidant les femmes victimes de violences, sur le territoire de chaque CMS, ainsi que les numéros d’aide et d’écoute dédiés aux victimes de violences.

L’étude s’est déroulée entre le 7 décembre 2020 et le 28 janvier 2021.

Les questionnaires ont été recueillis à la fin de la semaine. Un questionnaire était considéré valide s’il respectait les critères d’inclusion et si au moins la moitié des questions avaient été complétées.

Le nombre total de consultations et le nombre de femmes majeures ayant consulté durant la semaine étaient issus de la liste des actes codés dans les logiciels de facturation de chaque centre.

Le recueil et l’utilisation des données respectaient les consignes de conformité du traitement des données selon le référentiel de méthodologie de référence MR-003 et a fait l’objet d’une déclaration de conformité à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) (référence 2219634v0).

Analyse statistique

L’ensemble des analyses a été effectué par un ingénieur en statistiques à l’aide des logiciels Excel® et XLStat®. L’analyse descriptive des variables qualitatives et ordinales présente la fréquence et le pourcentage pour chaque critère de jugement.

Résultats

Participation à l’étude et caractéristiques des patientes

Durant l’étude, 5 880 consultations ont eu lieu dans les 10 CMS (figure 1). Les femmes majeures représentaient 59% des consultations, soit 3 457 femmes.

Le questionnaire de l’étude a été distribué à 622 femmes, soit 18% de la population étudiée. Le taux de distribution variait entre les CMS, de 5% à Montreuil à 45% à Asnières.

Agrandir l'image

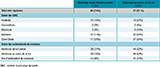

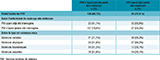

Agrandir l'imageÀ la fin de l’étude, 292 questionnaires ont été recueillis dans les urnes, dont 17 (4%) n’étaient pas valides (4 questionnaires vierges, 4 patientes mineures et 9 réponses partielles). Au total, 375 questionnaires ont été analysés. Le taux de participation dans l’ensemble des CMS a été de 11%. Ce taux était également hétérogène : il variait de 3% dans les CMS de Montreuil, à 36% dans le CMS d’Asnières. Le tableau 1 présente les caractéristiques des patientes ayant répondu à l’étude.

Agrandir l'image

Agrandir l'imagePrévalence des violences faites aux femmes

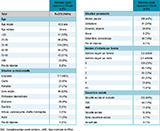

Au total, 52% des femmes ayant répondu à l’étude ont rapporté avoir connu des violences dans leur vie et 37% dans l’année passée (tableau 2). La prévalence des unions forcées était de 6% et la prévalence des mutilations sexuelles féminines de 2%.

La prévalence des violences au cours de la vie était proche d’un CMS à l’autre : elle variait de 50% à Gennevilliers, Montreuil et Nanterre, à 55% à Saint-Denis. De même, la prévalence des violences dans l’année variait de 33% à Montreuil à 43% à Asnières.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageViolences dans l’année

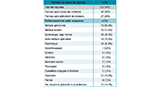

Parmi les FVV dans l’année, la prévalence des violences (tableau 3) était de 73% pour les violences verbales ; 46% pour les violences sexuelles, dont 31% d’agressions sexuelles, 33% de viols, 18% d’autres types de violences sexuelles ; 41% pour les violences physiques et 23% pour les violences économiques.

Les violences étaient en majorité associées à d’autres types de violences : 63% à des violences verbales, 80% à des violences physiques, 83% à des violences économiques, et 75% à des violences sexuelles.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageRepérage des violences

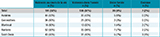

Au total, 21% des femmes ayant répondu avaient déjà été interrogées par un professionnel de santé au sujet des violences (tableau 4). Ce taux variait entre les différents centres, de 4% à Gennevilliers à 35% à Saint-Denis.

Les FVV étaient plus souvent interrogées (29%) que celles sans antécédent de violences (12%).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageContact des victimes avec un professionnel de santé

Les FVV étaient 32% à en avoir déjà parlé avec un professionnel de santé (tableau 5). Seulement 20% des femmes n’ayant pas été interrogées en avaient parlé spontanément, contre 59% des patientes à qui la question avait été posée. Toutefois, les résultats montraient également que 41% des FVV interrogées sur le sujet par un professionnel n’avaient pas parlé des violences qu’elles avaient subies.

Les violences physiques étaient les violences les plus révélées, dans 48% des cas, contre 38% pour les violences économiques ou sexuelles, et 28% pour les violences verbales.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageAttente des patientes vis-à-vis du repérage

Les FVV étaient favorables au repérage des violences en consultation à 58%, tandis que seulement 28% des femmes sans antécédent de violence y étaient favorables (tableau 6).

Dans ce cas, les médecins généralistes étaient la première ressource avec qui 61% des patientes souhaitaient aborder la question, suivis des psychologues (36%), des gynécologues ou sages-femmes (32%) et des psychiatres (14%). Par ailleurs, 8% des femmes ont toutefois précisé, spontanément, qu’il était important pour elles que le professionnel en question soit une femme.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

À l’issue de l’étude Pré’Violence, une femme sur deux interrogée déclare avoir subi des violences au cours de la vie, et plus d’une femme sur trois dans l’année passée.

Bien que la prévalence des violences dans leur ensemble ne soit pas connue en France, la prévalence des différents types de violence dans l’étude paraît plus importante que celle décrite dans la littérature. L’enquête Enveff retrouvait 10% de femmes en couple victimes de violences conjugales, et 25% de pressions psychologiques dans l’année passée tandis que notre étude retrouve 73% de violences verbales et psychologiques 2. L’enquête Virage (Violences et rapports de genre, 2015) retrouvait 2,9% d’agressions sexuelles dans l’année passée et 0,31% de viols ou tentatives de viols, tandis que notre étude retrouve 33% de viols ou tentatives de viols et 18% de violences sexuelles autres 3.

La nouveauté apportée par cette étude pouvant expliquer ces différences, est de s’intéresser à toutes les violences, quelle que soit leur sphère ou le type de violence exercé, tandis que la plupart des études étaient centrées sur un type de violence en particulier (sexuelle, conjugale, etc.).

De plus, cette étude s’intéresse à une population particulière. Les femmes présentaient des caractéristiques qui correspondaient aux patients consultant habituellement dans les CMS selon l’étude Épidaure et dont la précarité est plus importante 13. Si le lien entre précarité et violence a déjà été établi dans plusieurs études 14,15,17, notre étude n’interrogeait pas sur tous les facteurs de risque de violences, comme le pays d’origine et le passé migratoire, le statut administratif (carte de séjour, situation irrégulière) ou encore les revenus et la différence d’âge avec le partenaire, comme décrit dans une étude allemande 8. Toutefois, il est possible que la population de notre étude présentait des facteurs de risque de violences, expliquant la différence avec la littérature.

Enfin, une libération de la parole suite aux différents mouvements populaires tels que le #MeToo a pu encourager les victimes à témoigner 12. D’autant que l’étude a eu lieu durant une période toute particulière, la crise de la Covid-19, au cours de laquelle plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées pour prévenir une montée de la violence durant les confinements successifs. L’Observatoire national des violences faites aux femmes a rapporté une augmentation du nombre de signalements des violences sur les plateformes dédiées (numéro de téléphone national 39 19) et du nombre d’interventions policières pour violence conjugale 18.

Toutefois, ces résultats sont limités par plusieurs biais. Le biais principal de notre étude était la méthode utilisée. En l’absence d’outil validé dans la littérature pour le dépistage des violences au moment de l’étude, un questionnaire a été créé. Celui-ci a pu entraîner des erreurs de compréhension dans la façon dont étaient posées les questions et des biais de sélection dans les réponses, limitant la fiabilité des résultats. Depuis, un premier questionnaire pour le dépistage des violences conjugales traduit en français et issu du questionnaire anglais WAST (Woman abuse screening tool), a été validé par une étude cas-témoin. Cet outil, simple et bien accepté par les patientes, a montré une sensibilité et une spécificité de 97% 19. Il est donc à espérer qu’un outil similaire dépistant toutes les violences puisse voir le jour.

La méthode de l’auto-questionnaire était également critiquable puisque c’est une méthode de mesure subjective, soumise à la barrière de la langue, au contrôle des réponses par des tierces personnes présentes au moment de l’étude, au déni par les patientes elles-mêmes des violences, ou encore au refus de répondre, entraînant plusieurs biais de classement dans les réponses. Il est possible que les résultats aient donc été sous-estimés.

De plus, comme la majorité des études dans la littérature, notre étude n’interrogeait que les femmes majeures, bien que les violences dans l’enfance soient nombreuses 4, et un biais de mémoire lié à des événements anciens pouvait limiter les résultats.

Enfin, malgré une bonne acceptabilité de l’étude, puisque 64% des femmes ayant reçu le questionnaire ont accepté d’y répondre, le sujet des violences reste encore difficile à aborder. La définition des violences dans la population générale est marquée par les stéréotypes et une banalisation des actes, ce qui les rend difficiles à mesurer 12. Cependant, de façon imprévue, ce fut la distribution des questionnaires par les secrétaires, compte tenu du sujet, qui fut le facteur limitant : moins d’une femme sur 5 a reçu un questionnaire (18%). Les principaux motifs rapportés par les secrétaires pour ne pas le donner étaient l’absence de confidentialité, le manque de temps et la peur du refus. Mais certaines ont également reconnu que, plus elles estimaient forte la probabilité qu’une femme soit concernée, plus il était difficile de lui proposer de participer. D’autres écartaient toutes les femmes accompagnées de leur mari, et les femmes dont les antécédents de violences étaient connus, par peur des réactions. Quelques-unes ont refusé de distribuer les questionnaires pour raisons personnelles.

Parmi les points forts de l’étude, il est intéressant de noter que les FVV interrogées sont en majorité (58%) favorables au repérage des violences, et les résultats mettent en lumière le rôle central du médecin généraliste, cité en premier comme professionnel ressource et premier interlocuteur face aux violences. Un résultat semblable avait déjà été retrouvé dans une thèse de médecine générale 11. Une seconde étude en Belgique explique pourquoi il est important que les généralistes aient ce rôle, compte tenu du retentissement des violences sur la santé 20.

Pour finir, l’originalité de cette étude est d’avoir permis la création et la distribution à toutes les femmes majeures ayant participé d’une fiche d’information sur les aides disponibles autour des différents CMS, élaborée à l’aide des ressources Internet et des professionnels de santé, ainsi que la diffusion des coordonnées d’une personne ressource au sein de chaque CMS. Ces documents ont été remis à tous les professionnels des CMS, y compris à l’accueil, afin qu’ils puissent continuer de les actualiser et de les distribuer.

Conclusion

L’étude Pré’Violence met en lumière l’importante prévalence des violences faites aux femmes parmi les patientes des CMS des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis.

Cette prévalence concerne l’ensemble de la vie, mais également des violences dans un passé très proche, dans les douze derniers mois.

Un tiers des femmes étaient concernées par des faits récents et auraient pu bénéficier d’une aide psychologique, sociale ou médicale. Le repérage des violences en consultation est donc nécessaire, d’autant que la majorité des FVV étaient favorables à être interrogées, et souhaitaient en parler, entre autres, avec un médecin généraliste. Cette étude, réalisée dans un contexte de crise sanitaire et de difficultés grandissantes d’accès aux soins, rappelle donc le rôle capital des médecins généralistes dans la prise en charge des violences.

Toutefois, travailler sur les violences nécessite également de prendre en compte le vécu des professionnels de santé, qui ont leurs propres difficultés et représentations vis-à-vis des violences et qui n’y échappent pas non plus dans leur vie personnelle, comme le montre une étude rapportant que 30% des étudiants en médecine ont connu des violences sexuelles 21. Connaître la prévalence des violences chez les professionnels de santé dans leur ensemble pourrait permettre de mieux appréhender certains freins à la prise en charge des violences.

Enfin, la question se pose, devant cette étude, de connaître l’impact de ces violences sur l’état de santé des patientes consultant dans les CMS, et la prévalence des facteurs de risque de violence parmi ces femmes.

L’élaboration d’un outil standardisé et validé permettant de dépister l’ensemble des violences est maintenant primordiale pour répondre à ces questions et élargir le repérage des violences à la population dans son ensemble.

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.