L’exposition professionnelle au bruit en France en 2019

// Occupational exposure to noise in France in 2019

Résumé

Introduction –

L’exposition professionnelle au bruit a des impacts sur la santé. En dessous de 80 dB(A) sur 8 heures de travail (noté dB(A)Lex,8h), les effets, réversibles, sont auditifs (acouphènes…) et extra-auditifs (fatigue, troubles cardiovasculaires…). Au-delà, le niveau est dit lésionnel, avec des atteintes auditives possiblement irréversibles (surdité). L’objectif de cette étude est de décrire l’exposition professionnelle au bruit en France hexagonale en 2019, ainsi que son évolution globale depuis 2007.

Méthode –

Une matrice emplois-expositions évaluant les expositions ≥70 dB(A)Lex,8h a été développée au préalable par Santé publique France, en distinguant le niveau non lésionnel et le niveau lésionnel (≥80 dB(A)Lex,8h). Elle a été croisée avec les données des recensements de population millésimés de 2007, 2013 et 2019 afin d’estimer la proportion, le nombre de travailleurs exposés et leurs intervalles de sensibilité (IS), en fonction du sexe, du statut du travailleur (salarié/non-salarié), des activités professionnelles et du niveau d’exposition.

Résultats –

En 2019, plus de 5 millions de travailleurs (5 334 860, IS=[4 130 200-6 119 370]) étaient exposés au bruit (≥70 dB(A)Lex,8h), dont 35,8% exposés à un niveau lésionnel (≥80 dB(A)Lex,8h). Les hommes représentaient 80% des exposés. La famille d’activité professionnelle (FAP) des travailleurs du bâtiment et travaux publics comptait le plus grand nombre de travailleurs exposés (1 319 630 [1 100 860-1 452 830]) et la FAP de la mécanique et du travail des métaux présentait la plus grande proportion de travailleurs exposés au bruit ≥70 dB(A)Lex,8h (77,9% [69,8-79,1]), mais également au bruit lésionnel (52,3% [44,7-60,4]).

Conclusion –

Ces estimations sont, à notre connaissance, les premières documentant l’exposition au bruit, détaillée selon le niveau de bruit (entre 70 et 80 dB(A)Lex,8h et ≥80 dB(A)Lex,8h), dans l’ensemble de la population des travailleurs en France, selon le statut du travailleur, et quel que soit leur employeur. Ces résultats seront utiles pour le suivi de cette exposition au niveau populationnel ou pour documenter l’exposition dans les études épidémiologiques portant sur les effets du bruit sur la santé.

Abstract

Introduction –

Occupational exposure to noise has impacts on health. Exposure to levels below 80 dB(A) over 8 hours of work (written dB(A)Lex,8h) may cause reversible auditory effects (tinnitus, etc.) and extra-auditory effects (fatigue, cardiovascular disorders, etc.). Exposure above this level is considered hazardous, possibly involving irreversible hearing damage (deafness). The objective of this study is to describe occupational exposure to noise in the European territory of France in 2019, as well as changes in exposure since 2007.

Method –

A job-exposure matrix was developed by Santé publique France, the French national public health agency, to assess exposure to noise levels ≥70 dB(A)Lex,8h by distinguishing the non-hazardous level and the hazardous level (≥80 dB(A)Lex,8h). This was merged with data from the population censuses of 2007, 2013 and 2019 to estimate the proportion and the number of exposed workers as well as their sensitivity interval (SI) depending on sex, worker status (employee/self-employed), occupational activities and level of exposure.

Results –

In 2019, over 5 million workers (5,334,860; SI [4,130,200-6,119,370]) were exposed to noise levels above ≥70 dB(A)Lex,8h, with 35.8% exposed to hazardous levels (≥80 dB(A)Lex,8h). Men represented 80% of those exposed. Occupations related to the building and construction sector accounted for the highest number of exposed workers (1,319,630; SI [1,100,860-1,452,830]) and occupations related to the metalworking sector accounted for the greatest proportion of workers exposed to noise levels ≥70 dB(A)Lex,8h (77.9%; SI [69.8-79.1]), but also to hazardous levels (52.3%; SI [44.7-60.4]).

Conclusion –

To our knowledge, these are the first estimates to document occupational exposure to noise, detailed by noise level (70–80 dB(A)Lex,8h and >80 dB(A)Lex,8h), among the entire working population of France, according to worker status and regardless of their employer. These results are useful for monitoring this exposure in the overall population and for documenting exposure in epidemiological studies on the health effects of noise.

Introduction

Un son est une vibration de l’air qui se propage sous la forme d’une onde acoustique, caractérisée par une fréquence (nombre d’oscillations, mesurée en Hertz), une intensité (correspondant au volume sonore, mesurée en décibel, dB) et une durée 1,2,3.

La notion de bruit est subjective et fait référence à une perception d’un son ou d’un ensemble de sons perçus comme gênants. Cependant, il existe un niveau dit « lésionnel » qui a un effet sur l’audition. Les appareils de mesure du volume sonore utilisent des filtres, afin de tenir compte de la sensibilité variable de l’oreille humaine aux différentes fréquences ; l’intensité est alors exprimée en dB(A).

Pour les bruits très intenses, comme des pics d’exposition ou des bruits impulsionnels, survenant sur des courtes durées, la sensibilité de l’oreille est différente et le décibel pondéré C, noté dB(C), est utilisé. Les chocs acoustiques sont quant à eux définis comme des événements électro-acoustiques rares et surtout imprévisibles, conduisant à des niveaux de bruit très intenses, souvent courts 3. L’intensité du bruit moyennée sur une journée de travail de 8 heures est notée Lex,8h et est exprimée en dB(A).

Les risques principaux d’exposition au bruit, si la Lex,8h dépasse 80 dB(A), sont les atteintes auditives irréversibles, notamment la surdité 3. Ce niveau de 80 dB(A) sur 8 heures est ainsi appelé « niveau lésionnel ». Cependant, même en dessous du niveau lésionnel de 80 dB(A)Lex,8h, le bruit a des impacts négatifs sur la santé et peut entraîner des effets auditifs (fatigue auditive, acouphènes…), mais également des effets extra-auditifs (stress, fatigue, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires…) 1,3,4,5. Dans la littérature, il a été estimé que ces effets, notamment la fatigue auditive, apparaissaient si le niveau de bruit atteignait 70 dB(A) sur plusieurs heures 4. Dans notre étude, le niveau entre 70 dB(A)Lex,8h et 80 dB(A)Lex,8h sera appelé « niveau non-lésionnel » car certains de ses effets sur la santé peuvent être réversibles 3. Les chocs acoustiques et les bruits impulsionnels peuvent également entrainer des traumatismes de l’oreille.

Dans le cadre professionnel, la réglementation en vigueur est le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 6 qui fixe à 80 dB(A)Lex,8h et à 135 dB(C) les valeurs d’exposition inférieures qui déclenchent les premières actions de prévention (notamment la mise à disposition de protecteurs individuels contre le bruit – PICB), et à 85 dB(A)Lex,8h et 137 dB(C) les valeurs d’exposition supérieures déclenchant des actions correctives comme l’obligation de port des PICB. Les valeurs de 87 dB(A)Lex,8h et 140 dB(C) sont les valeurs limites d’exposition (en tenant compte du port de PICB) pour lesquelles des mesures immédiates de réduction du bruit doivent être prises. Les atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels peuvent être reconnues comme maladies professionnelles (MP), dans le cadre des tableaux 42 du régime général et 46 du régime agricole. À ce titre, 320 MP ont été reconnues en 2022 pour le régime général, alors que 704 MP avaient été enregistrées en 2016 7,8. Mais ce chiffre serait largement sous-évalué ; en effet, la commission sur la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles a estimé que 15 900 cas de surdité n’auraient pas été déclarés en 2022 9.

Dans le cadre du programme Matgéné 10,11, qui a pour but de produire des indicateurs d’exposition professionnelle pour l’ensemble de la population au travail en France, Santé publique France souhaitait documenter les proportions de travailleurs, salariés et non-salariés, exposés potentiellement au bruit, à un niveau lésionnel comme non-lésionnel. Pour cela, une matrice emplois-expositions (MEE) au bruit, « MEE bruit » a été développée, puis croisée avec des données du recensement de la population en France.

L’objectif de cet article est de présenter les estimations de proportion et de nombre de travailleurs potentiellement exposés au bruit supérieur à 70 dB(A)Lex,8h en 2019, et de les détailler par sexe, niveau d’exposition, par activité professionnelle et par statut du travailleur, et leurs évolutions depuis 2007.

Méthode

La MEE bruit

Cette MEE a été élaborée par deux hygiénistes industrielles de Santé publique France spécialistes des MEE, et par une médecin du travail exerçant en consultation de pathologies professionnelles et spécialiste du bruit. Elle a été élaborée a priori, c’est-à-dire que l’exposition au bruit a été évaluée pour chacun des emplois (professions exercées dans un secteur d’activité) par expertise des trois spécialistes, sur la base de leurs connaissances et de recherches documentaires 12.

La MEE bruit évalue l’exposition professionnelle au bruit à un niveau supérieur à 70 dB(A)Lex,8h pour les emplois occupés en France entre 2006 et 2023.

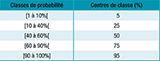

Le niveau d’exposition représente le niveau sonore moyen auquel une personne est potentiellement exposée au cours de la durée de travail de référence fixée à 8 heures (équivalent d’une journée de travail). Pour cela, toutes les activités générant du bruit réalisées dans le cadre de l’emploi ou émises par son environnement ont été prises en compte pour estimer le niveau d’exposition sonore moyen. De la même façon, ce niveau sonore moyen intègre les différences de répartition de tâches réalisées au cours d’une année (saisonnalité de certains travaux ou emplois). Ainsi, pour un emploi donné, le niveau sonore évalué sur 8 heures représente un niveau moyen journalier, en intégrant l’ensemble des tâches réalisées sur une année. Les pics d’exposition, prévisibles, ont été pris en compte dans l’évaluation moyennée réalisée. À l’inverse, les chocs acoustiques, par définition non prévisibles, n’ont pas pu être intégrés, de même que le port des PICB par les travailleurs. Deux niveaux d’exposition au bruit professionnel ont été définis comme indiqué dans le tableau 1.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageSur la période étudiée, qui commence juste après la mise en application du décret de 2006, aucune autre évolution réglementaire et/ou technologique impactant l’exposition professionnelle au bruit n’a été publiée. En conséquence, les évaluations par emploi sont identiques pour toute la période 2006-2023.

Les emplois sont définis par des couples de professions et de secteurs d’activités codés suivant la nomenclature française des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS version de 2003) pour les professions et la nomenclature des activités française (NAF version de 2008) pour les secteurs d’activité 13,14. Tous les emplois considérés comme potentiellement exposés à au moins l’un des deux niveaux sont évalués dans la MEE. Un emploi ne figurant pas dans la matrice est considéré comme non exposé à un niveau de bruit professionnel supérieur ou égal à 70 dB(A)Lex,8h. Ainsi, pour chaque emploi, la MEE fournit trois indices, qui sont trois probabilités d’exposition intégrant également le niveau de bruit :

–la probabilité d’être exposé à un niveau de bruit non lésionnel (entre 70 et 80 dB(A)Lex,8h) ;

–la probabilité d’être exposé à un niveau lésionnel (≥80 dB(A)Lex,8h) ;

–la probabilité d’être exposé à un niveau sonore ≥70 dB(A)Lex,8h, qui est la somme des 2 probabilités précédentes.

La probabilité d’exposition est définie comme la proportion de travailleurs exposés à l’un des niveaux. Elle est exprimée en pourcentage selon cinq classes (tableau 2). Lorsque, pour un emploi donné, il a été estimé que moins de 1% des travailleurs est exposé, l’emploi a été considéré comme non exposé et n’apparaît donc pas dans la matrice.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageLes données de population

Afin d’estimer les proportions de travailleurs potentiellement exposés au bruit, les données des recensements de la population en France (RP) millésimés de 2007, 2013 et 2019 ont été utilisées. Le RP millésimé de 2019 inclut les enquêtes annuelles des recensements de 2017 à 2021. Ces données produites par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui portent sur l’ensemble des actifs en emploi en France, sont détaillées par profession et secteur d’activité (codées en PCS2003 et NAF2008) 15. Elles contiennent les données sur le sexe, l’âge quinquennal, le statut du travailleur (salarié, non-salarié) et les effectifs associés dans la population.

Estimation des indicateurs d’exposition

La MEE a été croisée avec les données des RP 2007, 2013 et 2019. Ces croisements ont permis d’estimer le nombre et la proportion de travailleurs exposés au bruit par profession et secteur d’activité selon le sexe, le statut du travailleur et la famille d’activités professionnelles (FAP, version de 2009) 16, chez les actifs en emploi en France hexagonale âgés de 20 à 74 ans. Le nombre de travailleurs exposés au bruit a été calculé en multipliant la probabilité d’exposition fournie par la MEE (centre de la classe de probabilité) par l’effectif de travailleurs dans l’emploi issu du recensement. La proportion de travailleurs exposés est obtenue en divisant le nombre de travailleurs exposés par le nombre d’actifs en emploi dans la population. Les intervalles de sensibilité (IS) du nombre et de la proportion de travailleurs exposés ont ensuite été calculés suivant la même méthode, en prenant la borne inférieure et la borne supérieure de chaque classe de probabilité (tableau 2) pour définir l’incertitude sur l’estimation de l’effectif de travailleurs exposés. Parmi les travailleurs exposés, les répartitions des expositions selon le niveau sonore ont été calculées.

Résultats

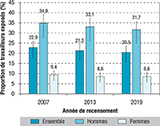

Évolution de la proportion de travailleurs entre 2007 et 2019

L’évolution de la proportion de travailleurs exposés au bruit ≥70 dB(A)Lex,8h entre 2007 et 2019 a été analysée. Cette proportion diminuait très légèrement (22,9% IS=[17,9-25,9] en 2007 vs 20,5% [15,9-23,5] en 2019) (figure) et cette tendance était observée quel que soit le niveau de bruit, chez les hommes et chez les femmes.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageEstimation du nombre de travailleurs exposés en 2019

En 2019, 5 334 860 [4 130 200-6 119 370] travailleurs étaient potentiellement exposés au bruit ≥70 dB(A)Lex,8h, représentant 20,5% [15,9-23,5] de l’ensemble des travailleurs. Sur l’ensemble des travailleurs exposés, 64,2% (3 425 840 personnes) étaient exposés à un niveau non lésionnel et 35,8% (1 909 020) à un niveau lésionnel ; 85% étaient des salariés (4 554 330 personnes) et 15% des non-salariés (780 540 personnes). Les hommes représentaient près de 80% des exposés (4 251 440 travailleurs) (tableau 3).

Agrandir l'image

Agrandir l'imageChez les hommes, en 2019, 19,2% [13,4-25,4] des travailleurs étaient exposés à un niveau non lésionnel et 12,5% [9,5-15,6] à un niveau lésionnel, soit 31,7% [25,1-35,7] évalués exposés à un niveau de bruit ≥70 dB(A)Lex,8h. Dans l’ensemble, le statut d’emploi n’influençait pas la proportion de travailleurs évalués exposés, avec 31,8% [25,3-35,8] d’exposés chez les salariés, et 31,1% [24,3-35,3] chez les non-salariés. Une différence est observée dans le tertiaire au niveau de la proportion globale (21,7% [16,3-25,4] pour les salariés vs 12,8% [9,3-15,5] pour les non-salariés), et au niveau de la part d’exposés au niveau lésionnel (29,5% chez les salariés, 39,2% chez les non-salariés) (tableau 4).

Chez les femmes, en 2019, 6,8% [4,4-9,2] des travailleuses étaient exposées à un niveau non lésionnel, et 1,8% [1,2-2,4] à un niveau lésionnel, soit 8,6% [6,0-10,5] exposées à un niveau de bruit ≥70 dB(A)Lex,8h. Contrairement à ce qui était observé chez les hommes, le statut d’emploi semblait avoir un impact plus important puisque 12,9% [8,6-16,1] des femmes non-salariées étaient exposées au bruit, contre 8,2% [5,8-10,0] des salariées (tableau 3). Les femmes non-salariées avaient des proportions d’exposées plus élevées que les salariées dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de la construction, mais pas dans le secteur tertiaire (tableau 4). Dans le secteur de la construction, la part de salariées exposées à un niveau lésionnel est également plus élevée.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageFamilles d’activités professionnelles

Exposition au bruit

Le tableau 5 détaille les cinq familles d’activités professionnelles (FAP) comptant le plus grand nombre de travailleurs exposés au bruit en 2019 (hommes et femmes et tous statuts du travailleur confondus). La FAP du bâtiment et des travaux publics (FAP B) regroupait le plus grand nombre de travailleurs exposés avec 1 319 630 [1 100 860-1 452 830] exposés, dont 53,7% à un niveau lésionnel. Les ouvriers qualifiés du gros œuvre et du second œuvre représentaient la plus grande part des travailleurs exposés au niveau lésionnel (45% des exposés dans cette famille). La famille « transports, logistique et tourisme » (FAP J) venait en 2e position, avec 806 790 [589 420-935 100] exposés, dont 18,7% à un niveau lésionnel. Les ouvriers non qualifiés de la manutention et les conducteurs de véhicules étaient les plus représentés chez les exposés (respectivement 287 310 [250 270-295 460] et 244 050 [128 500-328 960] travailleurs, totalisant 66% d’exposés au sein de cette famille).

La proportion d’exposés dans chacune des FAP est également un indicateur qui permet de mettre en avant des familles professionnelles très exposées au bruit, mais qui emploient moins de travailleurs. Ainsi, le secteur de la mécanique et du travail des métaux (FAP D) concentrait la proportion de travailleurs exposés le plus important, avec 77,9% [69,8-79,1] de travailleurs concernés par une exposition au bruit, dont 67,1% exposés à un niveau lésionnel. Le secteur des matériaux souples, du bois et des industries graphiques (FAP F) présentait également une forte proportion d’exposés (68,9% [61,5-70,1]), mais n’apparaissait pas dans le classement des cinq premières FAP, du fait du nombre moins élevé de travailleurs dans ce secteur.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageExposition au bruit lésionnel

Le tableau 6 détaille les principales FAP qui comptaient plus de 100 000 travailleurs exposés au bruit lésionnel (≥80 dB(A)Lex,8h). La famille du bâtiment et des travaux publics (FAP B) comptait le plus grand nombre de travailleurs exposés au bruit lésionnel avec 708 450 [541 140-872 640] travailleurs exposés (38,8% [29,6-47,8] des travailleurs de cette FAP). Au sein de cette famille, à la différence de l’exposition au bruit ≥70 dB(A)Lex,8h, les ouvriers du gros œuvre (217 420 [192 530-245 120] ouvriers qualifiés et 172 440 [148 800-206 520] ouvriers non qualifiés) étaient les plus nombreux à être exposés. Dans la famille de la mécanique et du travail des métaux (FAP D), on observait la part la plus importante de travailleurs exposés (52,3% [44,7-60,4]) : 405 910 [347 230-469 350] travailleurs exposés professionnellement au bruit lésionnel, dont la plus grande part était représentée par les ouvriers non qualifiés de la mécanique (131 650 [116 510-148 830] personnes, soit 32%). La troisième FAP la plus impactée par l’exposition au bruit lésionnel concernait les travailleurs de la maintenance (FAP G), avec 192 780 [156 580-231 970] travailleurs exposés, soit 20,9% des travailleurs de cette FAP.

L’étude des proportions d’exposés mettait en avant d’autres FAP qui n’apparaissaient pas dans la sélection du tableau 6 car le nombre d’exposés au bruit lésionnel était inférieur à 100 000 travailleurs. Ainsi les travailleurs de l’électricité/électronique (FAP C) ou de l’artisanat (FAP K) présentaient une proportion d’exposés à un niveau lésionnel plus élevée que celles de travailleurs présentées dans le tableau 6, avec respectivement 13% dans le secteur de l’électricité/électronique et 8% dans l’artisanat.

Agrandir l'image

Agrandir l'imageDiscussion

En 2019, il est estimé que 5 334 860 [4 130 200-6 119 370] travailleurs étaient exposés professionnellement à un niveau sonore supérieur à 70 dB(A)Lex,8h. Parmi eux, 1 909 020 étaient exposés à un niveau lésionnel, c’est-à-dire supérieur à 80 dB(A)Lex,8h. La famille d’activité du BTP était celle comptant le plus de travailleurs exposés au bruit (tous niveaux), alors que la famille d’activité du travail des métaux affichait la plus grande proportion d’exposés.

Nous n’avons pas remarqué d’évolution notable sur la période étudiée (2007-2019). La faible diminution de la proportion de travailleurs exposés s’explique avant tout par la modification de la structure d’emploi dans la population au cours de la période (par exemple diminution du nombre de travailleurs dans la métallurgie passant de 110 730 en 2007 à 86 500 en 2019), étant donné que les probabilités par niveau d’exposition fournies par la matrice ont été considérées comme homogènes sur toute la période.

Ces estimations sont, à notre connaissance, les premières documentant l’exposition au bruit, détaillée selon le niveau de bruit (entre 70 et 80 dB(A)Lex,8h et ≥80 dB(A)Lex,8h), dans l’ensemble de la population des travailleurs en France, selon le statut, et quel que soit leur employeur, en 2019.

Nos estimations peuvent cependant être comparées aux résultats d’autres études. L’Enquête européenne sur les conditions de travail de 2015, sixième édition de cette enquête, a également estimé l’exposition au bruit des travailleurs dans les États membres, qu’ils soient salariés ou indépendants, sans les distinguer. Cette enquête a consisté à interroger un échantillon de personnes de tous les pays participants (soit en 2015, les 28 pays de l’Union européenne, plus l’Albanie, l’ancienne république yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, la Suisse et la Norvège), et à leur administrer un questionnaire en face-à-face. La question permettant de documenter l’exposition au bruit était « Dans quelle mesure êtes-vous exposés dans votre travail à des bruits si forts que vous devez élever la voix pour parler aux gens ? ». L’enquête a montré que 28% des travailleurs, salariés et indépendants, s’estiment exposés au bruit dans ces conditions. Les travailleurs français sont 33% à s’estimer exposés 17. Dans notre étude, 20,5% des travailleurs sont estimés être exposés à un niveau sonore de plus de 70 dB(A)Lex,8h, et 7,3% à un niveau supérieur à 80 dB(A)Lex,8h. Les méthodes utilisées dans les deux études (étude européenne vs notre étude) peuvent expliquer les différences retrouvées entre les estimations : évaluation de l’exposition (ressenti du salarié vs évaluation par expertise), durée d’exposition (non précisée dans l’enquête européenne vs 8 heures dans notre étude), population (échantillonnage de la population vs le recensement dans notre étude).

En France, la Direction de l’animation de la recherche, des études et de la statistique (Dares), via l’enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer) 2017, a estimé à cette date que 8 166 000 salariés (32% des salariés) étaient exposés à des nuisances sonores, quel que soit le niveau et la durée, et que parmi eux, 1 547 000 étaient exposés à un niveau >80 dB(A) sur plus de 20 heures par semaine (6,2% des salariés) 18. Dans notre étude, 12,8% [8,8-17,0] des salariés sont exposés en 2019 à un niveau entre 70 et 80 dB(A)Lex,8h et 7,1% [5,3-8,9] à un niveau supérieur à 80 dB(A)Lex,8h. Les écarts sur la proportion globale peuvent s’expliquer par la différence de méthode employée entre Sumer et Matgéné (expertise de médecins du travail sur la dernière semaine travaillée vs exposition moyennée sur l’année par expertise dans notre étude), le choix d’un niveau sonore minimum (pas de niveau minimum d’exposition dans Sumer vs un niveau minimum de 70 dB(A)Lex,8h dans notre étude) et la durée d’exposition de référence (sans indication de durée, moins de 2 heures, entre 2 et 10 heures, entre 10 et 20 heures et 20 heures ou plus dans Sumer vs évaluation sur 8 heures dans notre étude). Les résultats pour le niveau lésionnel sur une durée d’exposition longue sont assez proches.

L’évaluation des expositions par MEE comporte des limites. Tout d’abord, il s’agit d’une évaluation moyennée par emploi qui ne permet pas de prendre en compte des situations d’exposition spécifiques liées à une entreprise, à une organisation du travail ou à un poste de travail. Les nomenclatures d’emplois utilisées peuvent également regrouper au sein d’un même code des professions avec des expositions différentes. Les MEE fournissent donc une évaluation de l’exposition moyennée par emploi qui lisse les variations de l’exposition observées au sein d’entreprises de tailles différentes ou dans un atelier spécifique.

Ensuite, le port des PICB n’a pas été pris en compte dans l’évaluation pour trois raisons principales :

–l’absence de données sur la mise à disposition et le port des PICB au niveau populationnel ;

–l’efficacité des PICB liée au port correct, et en continu, lors de la réalisation des tâches exposantes (par exemple, un non-port de 10 minutes entraîne une baisse d’efficacité de 43% du PICB 19) ;

–l’efficacité réelle des PICB est parfois bien différente de que ce que le fabriquant peut annoncer et cela peut entraîner des biais de classement 3. En conséquence des deux dernières raisons citées, même si des PICB sont mis à disposition des travailleurs, ceux-ci seront quand même considérés comme exposés au bruit.

Nous avons fixé le seuil minimum d’exposition à 70 dB(A)Lex,8h pour qu’un emploi soit considéré comme exposé dans la MEE car il s’agit du niveau à partir duquel le bruit est considéré, dans la littérature, comme pouvant être fatigant et qu’il faut commencer à forcer la voix pour avoir une conversation normale 1,4. Cependant, selon le type d’activité professionnelle, par exemple le besoin de concentration, la sensibilité personnelle ou encore le type de bruit, un professionnel peut se dire gêné par le bruit à des niveaux inférieurs à 70 dB(A)Lex,8h. Ces situations sont trop variées et trop dépendantes de chaque personne pour pouvoir être intégrées dans la MEE.

Malgré ces limites, les MEE sont des outils indispensables pour évaluer une exposition au niveau populationnel. Les MEE du programme Matgéné permettent d’évaluer de façon exhaustive les expositions de l’ensemble des emplois occupés par les travailleurs en France, quel que soit leur statut ou leur sexe, et ce, sur une période de 17 ans.

Conclusion

Notre étude a permis d’établir que 20,5% [15,9-23,5] de l’ensemble des travailleurs étaient exposés professionnellement à un niveau sonore supérieur à 70 dB(A)Lex,8h sur 8 heures (13,2% à un niveau de fatigue auditive et 7,3% à un niveau lésionnel). Parmi les populations les plus impactées ou les plus à risque, les travailleurs du BTP sont les plus nombreux à être exposés à un niveau sonore supérieur à 70 dB(A)Lex,8h et ceux du travail des métaux présentent la plus forte proportion de travailleurs exposés à un niveau lésionnel sur 8 heures.

Cette MEE et ces résultats pourront être utiles aux acteurs de terrain pour orienter au mieux la prévention, en ciblant les secteurs avec le plus de personnes concernées ou avec les plus fortes proportions d’exposés. La MEE pourra également être utilisée pour évaluer l’exposition des travailleurs dans les études épidémiologiques ou par les médecins du travail pour aider au repérage de salariés exposés. L’estimation de ces indicateurs d’exposition professionnelle contribue à la surveillance et au suivi de l’exposition au bruit des travailleurs en France.

Cette matrice et les autres matrices emplois-expositions du programme Matgéné sont consultables gratuitement sur le portail Exp-pro (1) et les indicateurs d’exposition dans la population générale sur le nouveau portail de Santé publique France Odissé (ex-Géodes, mis en ligne prochainement).

Liens d’intérêt

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt au regard du contenu de l’article.